去往今日的牛津或剑桥,游人们一定会感到城市和大学的水乳交融,难分彼此。举个最简单的例子,说“牛津”或者“剑桥”,既可以指城市也可以指大学。但是谁能想到,在几百年前,市民与师生之间非但彼此厌恶,甚至还大打出手,掀起过腥风血雨。在英语文化中,至今仍然有一个固定词组——“town and gown”(市镇与学袍),指的就是这两个团体之间的复杂关系。吊诡的是,正是在师生跟市民的斗争之中,催生并壮大了大学。

为什么市民会跟师生过不去呢?这恐怕要归结于师生们的外来者身份,以及中世纪那种与身份密切相关的权利义务关系。11世纪以来,人们逐渐不满于神学的桎梏,渴望追求新知,最好的办法就是拜入名师门下。于是,各地的青年才俊以大师为中心,不远万里前来求学。问题就随之出现了,当时的“学校”没有食堂、没有宿舍,师生们必须自行解决食宿问题。寄宿在当地的居民家中,就成为最便捷的选择。这些“留学生”就要跟房东商量食宿费,一言不合就会引起争斗,甚至告上法庭。当地居民在市政府的保护之下拥有特权,外来的学生却没有特权。想要以一个人的力量对抗这种特权基本上是没有希望的。所以学生们就联合起来,组成同乡会。同乡会的组建便于学生们在语言、风俗上互相照顾,有些同学还能相约一起报到、一起返乡。同乡会是大学的雏形,博洛尼亚大学就连校长都是由四大同乡会的代表选举出来的。大家组成一个团体之后,争取利益的成功性就要大得多。正因为当时的学校没有固定的场所,不要说图书馆、实验室和博物馆,就连课堂都是临时租借的,所以就形成了一种“跑得了和尚也跑得了庙”的局面。如果价格实在谈不拢,师生们完全可以集体卷铺盖走人。这样一来,压力反而到了市民这边。他们如果留不住师生,就失去了一大笔收入来源,宁可少赚也总比一无所获的好。通过这种斗争,产生了两个结果。从短期来看,师生们维护了自己的切身利益,为正常的生活与学习赢得了一片天地。从长期来看,它促使师生们团结起来,催生了集体组织,为大学的诞生做好了准备。

就在这个关键的时刻,王室或教皇为拉拢这股新兴势力而及时出现,颁发了创办大学的特许状。中世纪大学应运而生,例如巴黎大学就是以1200年获得的第一个皇家特许状作为学校的开创时间。然而,即便大学成立以后,市民与师生的斗争也没有平息下来,反而有变本加厉的趋势。市民对这些外来学生获得这种“意外”的特权心生妒意,而且学校各种权利(房租限价、烘烤面包、自酿葡萄酒等)的获得必然也会损及市民们的直接利益。另外,说句实话,这些年轻学生中的一部分人也太不检点,到处惹是生非。他们穿着奇装异服,喝酒游荡,甚至还勾引房东的太太、女儿。在这种情况下,市民要跟学生和谐相处实在很困难。不过市民跟学生团体大吵大闹的结果总是他们自己吃亏,因为在大学诞生之初的百多年里,国王(或皇帝)和教皇基本上是站在大学一边。因为一方面他们需要这些学者为自己摇旗呐喊,另一方面他们意图通过新兴势力管控地方。尽管这两个目的都未真正达成,但是在这个过程中,大学在庇荫之下羽翼渐丰。

意大利的博洛尼亚大学,法国的巴黎大学,英国的牛津大学和剑桥大学,是欧洲中世纪大学的最典型代表。它们在兴起的过程中,也都毫无例外地经历了市镇与学袍之争,在历史上留下了许多惊心动魄的故事。

12世纪末13世纪初,神圣罗马帝国皇帝实力衰微,意大利的城市纷纷追求独立。博洛尼亚也趁势成立了城市国家政权。为了防止优秀教师的流失,也为了能够吸引更多的学生,城市当局要求教师们宣誓不到本城城墙以外的地区从事教学活动。教师们大多选择屈从于这条命令,但是外城来的学生却不甘心。因为他们在博洛尼亚是无法享有跟本地居民同样的权利的。为了维护自身的权益,对抗城市当局的专制,有一部分学生想方设法逃出城外,留下来的学生根据家乡籍贯组织起“同乡会”。虽然避免了势单力孤的局面,但是市政当局还是偏袒市民。1217年,这些学生集体离开博洛尼亚。这次事件对博洛尼亚的经济造成了巨大的打击。市政当局和教师方面不得不做出让步,包括在赋税、食物价格、地租和房租方面给予学生很多优惠。这样,外流的学生才重新返回博洛尼亚。1240年,在“同乡会”的基础上,形成了意大利人(非博洛尼亚人)为主的“山南大学”和非意大利人为主的“山北大学”,并从学生中选举出校长。“欧洲大学之母”的建立,完全要归功于外来学生的不懈斗争。

博洛尼亚大学是阿尔卑斯山以南大学中的典型代表,而巴黎大学堪称阿尔卑斯山以北大学中的一代宗师。巴黎大学的诞生也跟“市校之争”有重要关系。1200年的一天,一位德国贵族学生的侍从在小酒馆里被打伤。他的同乡立刻聚集起来把老板痛揍一顿。巴黎的市民听闻此事异常愤怒,全副武装地袭击了德国学生的住所,杀了好几个学生。学者们向国王腓力二世申诉,并以集体出走为威胁。国王毫不犹豫地站在学生一边,判处巴黎教区长终身监禁,还审判了一些市民。国王颁布宪章,授予学者特权,这意味着国王承认学者行会的存在。因此,这个宪章通常被认为是巴黎大学的肇始。1208年,教皇英诺森三世也针对此事颁布了特权敕令,承认学校的司法独立权。1229年的狂欢节,又是从酒馆里爆发了激烈的冲突。巴黎大学的几个学生来到巴黎市郊游玩,他们在那里的一个小酒馆中享用完香甜的红酒后,在结账时却因价格问题起了冲突。很快口水仗升级为拳脚相向,一时间杯盘横飞,狼藉一片。寡不敌众的老板找来邻居,一起痛打学生,并把他们赶出小镇。不甘示弱的学生第二天有备而来,对那些被他们蔑称为“好人雅克”的巴黎人狂加报复,还打碎酒桶,让美酒在整个街道上随意流淌。直到镇长带着卫兵出现,天平才倾向于市民一方。但是当血腥的气息一旦弥漫开来,就不太容易控制,士兵们不但进攻肇事者,还攻击了在城外举行节日活动的学生。这一回,巴黎大学的老师再次以罢课、迁校来要挟国王。不过这一次不太奏效,未能得偿所愿的师生们倒也真有骨气,说到做到地离开了巴黎。有些人去了图卢兹、奥尔良、兰斯等地创办大学,另一些人干脆应英王亨利三世的邀请,远赴英伦。1231年,教皇格里高利四世和法王路易九世达成妥协,他们认识到事情的严重性和人才的重要性,决定召回师生。这次出走,虽然让巴黎大学的实力暂时受到严重损失,但是大学收到的回报也是巨大的。教皇颁布了惩处那次暴乱事件的谕令,而且还让国王授予大学以罢课权、制规权和惩罚权等。此后的巴黎大学在教皇和国王的双重庇荫下,迅速发展。在查理五世时期,巴黎大学甚至被称为“国王的长公主”。这种特权的增加甚至已经到达了骄纵无度的状态。1408年,纪尧姆下令在蒙福贡处死两名犯有谋杀罪的学生。大学不服判决,提请上诉,并最终在次年5月赢得诉讼。纪尧姆被勒令取下学生的尸体,把它们送到修道院下葬。最令人不寒而栗的是,大学律师还要求他亲吻尸体的嘴唇以示悔悟,这一要求得到了满足。

提起“town and gown”这个词组,最值得一提的还要数牛津和剑桥。因为它本来就是这对“英伦双子星”所专美的英语词汇。

1167年,英国国王亨利二世同法国国王菲利普二世因为土地问题矛盾激化,英王一怒之下把在巴黎深造的学者、学生统统召回,并禁止他们再去法国教书或学习。这批学者在牛津定居下来,并按照巴黎大学的组织方式讲学,逐步形成了一所大学,成为英国经院哲学教学和研究的中心。1191年,集结在此的学生团体和学者们开始把牛津称为university,意为一个保护教师和学生免受市民迫害的团体。国王给了这些学者们很多特权,最重要的就是对物价的限定和司法方面的保护,这引起了当地市民极大的不满。

1209年的一件“事故”成为矛盾爆发的导火索。故事有两个版本:一种说牛津学生在练习射箭时误杀了镇上的一名妇女,引发骚乱,几个学者在骚乱中被市民吊死,学校停课,学者纷纷外逃,其中一些人就来到剑桥定居;另一种说法是,牛津大学的两名经院派哲学家被控谋杀了一名妓女,牛津市法庭将他们判处绞刑,学者们在恐慌中逃亡,部分人来到了剑桥。甭管是“一场射箭引发的血案”也好,还是“一个妓女引发的血案”也罢,至少结果已然如此。这件事从表面上看,应该是英国大学史上的重大灾难,几乎要将刚刚萌芽的大学扼杀在襁褓之中。万万没想到,事情却朝着相反的方向发展。这件事竟然还惊动了远在意大利的罗马教皇。因为当时大学的主要任务是传播神学、培养神职人员,所以理所当然地成为教会要维护的利益。罗马教皇做出一个保护学校的重要决定,即授予林肯主教或其代表对学生行使司法权,这样就产生了牛津大学的第一位校长(学长)——罗伯特·格罗斯泰斯特。但市民与学生之间的争端远未结束。1355年2月的修士节期间,发生了惨不忍睹的牛津大骚乱。据说事情的起因是几个大学生在客栈里骂葡萄酒质量不好,顿时酒杯横飞,大打出手。事情本身稀松平常,但市民们本来就对大学生拥有高人一等的特权和趾高气扬的架势十分不满,这回算是找到了彻底爆发的机会。随后的两天,当地暴民横扫大学生们的居住区,抢劫、凶杀无一不作,有63名学生在这次骚乱中丧生。牛津向英王爱德华三世告了御状。王室极为震惊,国王亲自指派了王家委员会前去牛津调查,责令市长带领市民去牛津大学认罪道歉,并处以五百年的罚款。从此以后,每年修士节那天,牛津市长就领着62名市民前去大学赔礼道歉,在圣玛丽大学教堂里举行的弥撒上,向大学副校长缴纳63个银币。有人觉得这个时间好笑,但笔者却认为,这恰恰体现了爱德华三世的高瞻远瞩——他知道一次性的巨额罚款非但不能调解矛盾,反而可能引起市民更大程度的逆反,但是经年累月的道歉,会让市民对大学的尊重成为一种习惯,形成一种传统。历史证明了其智慧,这种象征性的罚款直到1825年才结束。1955年2月10日,市民和学校师生达成了明确的和解:市长成为大学的荣誉博士,副校长成了城市的荣誉市民。经此一役,在爱德华国王的庇护下,牛津大学获得了更多的特许状和权威。

当那些惊魂未定的牛津学者逃亡到剑桥后,如果他们以为找到了一处与世无争的世外桃源,那就太傻太天真了。事实上,剑桥的居民也不会比牛津温和。早在1231年,亨利三世就代表大学生们向剑桥市长抱怨房租太高了。反过来,市民们又对大学拥有的各种特权极度不满,从对酒馆营业执照的监督到享有审判权,这是13世纪以来所有的英国君主即位时就允诺这两所大学的,一直持续到伊丽莎白一世时期。王室还规定,从1371年起,一年一度的镇长及行政长官在宣誓就职仪式上必须开宗明义宣誓“大学特权神圣不可侵犯”,当地居民把它讽刺为“黑色的聚会”。1284年,伊里教区主教雨果·巴尔森发现一些来自牛津的学者依然对在牛津的遭遇耿耿于怀,并且开始放荡酗酒,惹是生非,便决定在剑桥创立第一所学院——彼得屋(Peter House),把这些学者集中在一起,专心教育。学生们唯一的调剂就是城里的小酒馆和夫人们。1342年就有人对大学师生的越轨行为表示不满:“光头本应是他们地位的象征,然而他们蔑视这一标志,像女人似的将头发长长地披在肩头,或者烫成卷发、涂脂抹粉??他们穿长毛领、红绿色格子的鞋,围很长的真丝围巾,手指上戴着戒指,腰上缠着又宽又贵而且嵌有人物和黄金的腰带,腰带上还挂着剑一般的刀子。”

1347年,一场至今让欧洲人闻之色变的大瘟疫——“黑死病”席卷欧陆,很快传播到英伦。1349年,疾病袭击剑桥大学,师生们四处逃亡。但当时整个欧洲都被死亡的阴影笼罩着,根本无处可逃。英格兰有三分之一的人死于黑死病,剑桥大学更是死亡人数过半。然而,谁成想,这只是暴风雨前的序曲。“黑死病”造成的一系列后果——劳动力减少、物价飞涨、苛捐杂税提高、工资维持不变——导致了西欧历史上最大的一次农民起义。1381年的农民暴动也影响到剑桥。当地居民趁机发泄对大学的满腔不满。他们冲进课堂,劫掠学院,焚毁包括王室特许状在内的重要文件和图书。剑桥镇长还声色俱厉地要求大学当局制定规章,保证遵守镇上法令习俗,并放弃全部特权。随着农民运动被镇压,剑桥市镇官员被召到西敏寺接受处罚。王室对城镇采取了严厉的惩罚措施,恢复和扩大了剑桥大学的特权。剑桥大学还被批准成立民事法庭,规定对牟取暴利、在瘟疫期间恶意造成感染的人,大学都有权审理。同时规定,剑桥大学校长有权审理集市上引起的诉讼,享受自治,不受镇上的行政官员管理;一般的民事刑事案件,除特别严重者外,都由剑桥大学校长自行审理。除了司法方面的特权,国王还给予了剑桥大学以经济方面的实际利益。剑桥大学能监督剑桥的度量衡和生活用品价格,甚至检查市民的业余活动,例如足球、演戏、斗鸡和斗熊。直到1856年议会颁布了一项法令,剑桥大学才失去了它监督集市和年市、颁发酒馆营业执照和自行判决的权利。到1894年,学校保持着不让学生们受到最危险的诱惑的古老权利,即批准逮捕妓女的权利。1974年时,大学在市议会里都有4名自己的代表。直到21世纪初,布莱尔政府才成功地剥夺了剑桥大学最后的特权,该特权可以追溯到理查二世1382年的一封文件——颁发葡萄酒经营许可证的权利。

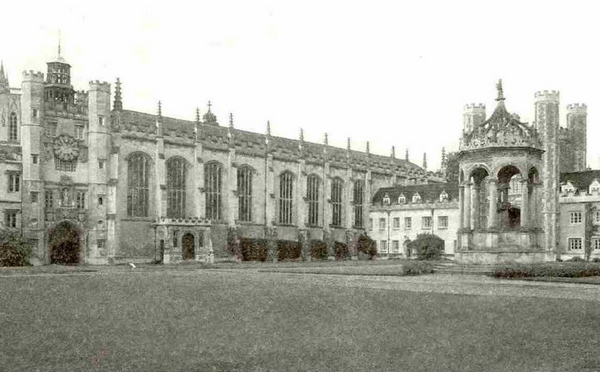

尽管牛津和剑桥两校在中世纪屡遭劫难,但是在英国王室和教会势力不遗余力地照顾之中,反而得以茁壮成长。可以说,大学与市镇的冲突每爆发一回,大学的权利就提高一层,而市镇的权利就退让一步。这段历史如果不被记录下来,是绝难想象的。现在,全英国都把它们视为无价的文化瑰宝,哪知几百年前曾有过这样一段腥风血雨的过去。如果你带着这段历史记忆去参观这两所大学,还是能在其中找到蛛丝马迹。那就是学院的建筑,比如剑桥的三一学院像极了汉普顿宫,甚至还有塔楼、堞墙等防御工事,这分明是抵御外敌入侵用的!难怪有人说,学院的门墙就是“灵”与“肉”、“大学”与“社会”的界线,就是“学袍”与“市镇”间的疆界。

来源:《世界文化》2015年03期 盛仁杰

文章末尾固定信息