徐渭

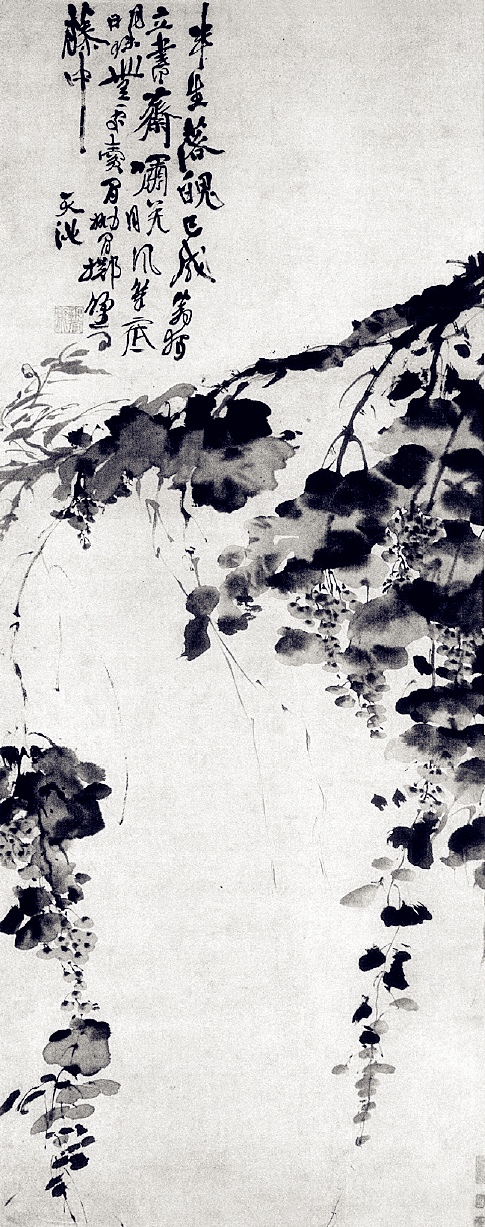

《墨葡萄图》:品悲怆大写意

徐渭以恣意的笔墨开创了中国花鸟的大写意,继林良、陈淳的写意花鸟之后又向前推进了一步,将文人画的以画托意、以画自娱的真性情发挥到了极致。给当时转相抄袭的摹古画风带来一缕新意。使他在中国绘画史上占据了不可或缺的地位。

《墨葡萄图》是徐渭最擅长画的花卉题材之一。画中葡萄似以倾倒的墨汁随意点染而成,不仅传达出物象的神韵,也真正达到了逸品文人画所标榜的“逸笔草草、不求形似”的最高境界。徐渭曾以“老氏之玄”称墨色,他写道:“夫真者,伪之反也。故五味必淡,食斯真矣;五声必希,听斯真矣;五色不华,视斯真矣。”可见,徐渭是极力赞同老子的“五色”之说的。故以墨代色,是徐渭绘画创作的一大特色。但在文人画兴起的唐末之前,色尤胜墨一筹。直至唐末宋初文人画兴起,王维的“夫画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功”。苏东坡等人大加提倡水墨的文人画,“笔势峥嵘,词彩绚烂,渐老渐熟,乃造平淡,实非平淡,绚烂之极也。”宋代的画家牧谿、梁楷也开始用简笔水墨来画人物树石从此文人画更是以墨为色,因为墨为“绚烂之极”的色,是色至极的表现。

徐渭虽画墨葡萄,但是他以墨为色,画中的笔墨放纵而无定式,用淡墨与浓墨配合,随意交织曲转出藤,在以墨线勾画出看似凌乱无章的线条表现枝条与叶脉,随后泼染出干湿浓淡、大小不一,且无定形的墨块以表现叶片,最后任意点上几串疏密开合、浓淡相融的墨点来表现葡萄之果。“他那种热烈、豪放、沉雄而带霸悍的大写意画风格,与梁楷的冷逸、陈淳的潇洒、八大的恬淡萧索比较起来,更能激人心灵,壮人胸怀”。

泼墨曾与“吹画”一道被古人认为非画,因为古人重笔法,而泼墨和“吹画”因不见笔踪,故不入画流。所以泼墨应早已有之,只是不被正宗画家所承认,故只能在顽强的正统画风的罅隙里,作艰难的生长。“有好手画人,自言能画云气,谓余曰:古人画云,未为臻妙,若能沾湿绡素,点缀轻粉,纵口吹之,谓之吹云。此得天理,虽曰妙解,不见笔踪,故不谓之画。如山水家有泼墨,亦不谓之画,不堪效仿。”直至明代,李日华依然对米家山水的水墨淋漓持否定态度,他说:“迨苏玉局、米南宫辈以才豪挥霍,借翰墨为戏具,故于酒边谈次率意为之,而无不妙,然亦是天机变幻,终非画手。”徐渭却一改古人所提倡的正统画风,而集前人之所长,再加上他的全面深厚的学识修养,大起大落的人生经历形成的狂傲不训的性格,最终铸成了他大写意画风的格调。

《墨葡萄图》那淋漓欲滴的画法,直似雨后葡萄,徐渭善写雨后景象,认为那种墨气淋漓的感觉可得人间三昧。而墨气淋漓,正是米元章父子山水的画风,在题《雨中兰》上,徐渭表达了自己的心思,曰:“昔人多画晴兰,然风花雨夜益见生动,白玉蝉云:‘画史从来不画风,我於难处夺天工’可得其三昧矣。此则不知为风为雨,粗莽求笔,或者庶几”

最被人熟知的是他对所画葡萄图的草书题跋。“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”这首诗多次出现在他的墨葡萄图上,应是徐渭最喜爱的题跋之一,故常与他的墨葡萄珠联璧合,谱写着他半生经历和沧桑世态。前两句是对其半生经历真实的写照。

徐渭,字文清,改字文长,号天池,又号青藤,山阴人等,浙江山阴人(今绍兴市)。生母为其父之妾,出世不足百日父亲又去世,徐渭是在嫡母和长兄的辅助下长大的。生来性绝警敏,六岁入家塾,九岁能属文,十二岁便考取了山阴县秀才,在乡里已有文名。少年得志的徐渭在过完了平静的生活进入中年之后,便波澜不断,不幸之事接踵而来,但还未能妨碍他的爱好,结交了不少良师益友,谈艺论文,互相砥砺,可以说是为徐渭以后的生活打下了坚实的基础。之后,由于受到好友胡宗宪的相助而得以施展才华,后又因与胡宗宪的关系而锒铛入狱,“九死辄九生,丝断复丝续”这是他一生中生活波动最剧烈的时期,给予他心理上的影响是可想而知的。如此,他开始闭门谢客,深居简出,虽然清贫,也是他阅尽沧桑之后,著书立说,写诗作画的黄金时期。

郑为曾将徐渭和西方的凡高相提并论,说:“虽然在时代、地域、生活学养和艺术情趣上,徐渭与之不同。但贫穷潦倒,顽疾缠身下,疯狂地献身于艺术的纯真却又何等相似。”这半生的经历被徐渭以艺术的方式,和以笔墨,泼到画纸上。老则老矣,却依然落魄。而再是粗服烂头,也不能遮掩国色,故画中葡萄,即使被闲掷闲抛在野藤中,也依然明如明珠般闪亮。徐渭的墨葡萄图与其说是写葡萄,还不如说是写他自己怀才不遇的不平与感慨。北京故宫博物院有其七十二岁所作《花卉图卷》,其中画葡萄一段,笔墨更为精萃,诗为:“昨夜中秋月倍圆,海南蚌母不成眠,明珠一夜无人管,迸向谁家壁上悬。”由此可见此当时徐渭的寂寞萧条。一生经历无数,晚年却以书画维持生计,穷困无比。另一首题葡萄诗,更是将徐渭晚年的凄凉和盘托出:“砚田禾黍苦阑珊,何物朝昏给范丹?虽有明珠生笔底,谁知一颗不堪餐。”徐渭以范丹自比。自谓笔耕生计之难,虽有画葡萄绝艺,竟无法温饱,诙谐中不免暗含人世的沧桑。

明代之前,主要是由楷书、隶书和行草书入画,而到了晚明更强调草书入画。因为草书的丰富的书体变化和表意能力,更为文人画家们所提倡。徐渭说:“盖晋时顾、陆辈笔精,匀圆劲净,本古篆书家相形意,其后张僧繇、阎立本,最后乃有吴道子、李伯时,即稍变,犹知宗之。迨草书盛行,乃始有写意画,又一变也。”由此可见,他深谙书画相通的道理,他认为草书带动了写意画的发展,故他的草书给他的绘画带来了一种富有个性魅力的特有风格。草书的写意性与大写意相得益彰,如吴昌硕所言:“想下笔时,天地为之低昂,虬龙失其夭矫,大似张旭怀素草书得意时也。”徐渭自言:吾书第一,诗二,文三,画四。不论是否公允,但由此可见徐渭对自己书法的肯定和自信。故他能以“写”来抒发真性情,摆脱了具体形象的束缚,绘画被作为末技排在第四位。而文人画本出乎心性,故不被徐渭重视的绘画却更能写出他凄凉的晚年之情境。

为了更能将大写意笔法表达殆尽,徐渭采取了以影取形的绘画方法,他在一首《画竹》诗中说:“万物贵取影,写竹更宜然。日本东京国立博物馆所藏其《花卉杂画卷》,其中画葡萄一段,全然是一片葡萄之影,枝叶连着一片,叶子不勾叶脉,葡萄果实由下垂的一串墨点表示,甚至连果实间相连的细梗也不画。如此,更是简化了题材,一派墨色,宛若天成。

徐渭不仅创泼墨葡萄图,更是将被称为国色天香的花中之王拿来作画,并题诗曰:“牡丹为富贵花王,光彩夺目,故袭人多以钩染烘托见长。今以泼墨为之,虽有生意,终不是此花真面目。盖余本人,性与梅竹宜,至荣华富贵,风若马牛,宜弗相似也”牡丹花本来鲜艳华贵,富丽堂皇,被世人称“富贵花”,象征着荣华富贵。而徐渭笔下的牡丹却一改牡丹的常态,以浓淡墨笔绘出,圆满瓣繁,虚实相生,虽无半点彩色,却能表现出五墨六彩的神韵。徐渭用另一种语言重新诠释了牡丹的国色天香。“墨牡丹,沈周、陈淳也都画过,但从布局到笔墨都比较平和,远不及徐文长的泼辣,豪放和气势迫人。”

徐渭的水墨花卉,在广泛吸收前人经验的基础上,借鉴周之冕、陈淳和林良等人的创作方法,再通过自己的艺术实践,融会贯通成特有的大写画风。经随后的“朱耷、石涛等人的发展和丰富,逐渐出现了大写意与没骨花卉工笔花鸟并峙的局面。致使本来向蒋廷锡(南沙)学画的李聃,亦丢开了工笔花鸟去画大写意。其他如以扬州八怪出名的郑板桥、高凤翰、金农、罗两峰等、稍后的赵之谦,近代的吴昌硕以至齐白石、潘天寿等人,无一不受他的影响。”张之万在拙政园远香堂书曰:“青藤画余见三本……反复展玩俞久而愈观其妙。豪放之笔,纵逸之气,千岩万壑,挥洒而成,名士美人,情态如见,一兽一禽,一虫一鱼,一花一草落落数笔,惟妙惟肖,神手技矣……国朝画手如八大山人清湘老人尤恐不及,何论余……”

扬州八怪之一的郑板桥,一向是蔑视传统,不屑以传统为尚的,但却对徐渭佩服的五体投地,“奇哉,造物无不有画工独出青藤手。青藤作画能通神……三百年来无此作,如登泰山小培楼,漫云法脉少真传,落落数人踵其后。苦瓜和尚大涤子,老莲先生陈洪涭,复有板桥郑道人,愿来门前作走狗(板桥有青藤门下走狗画印)齐白石也说:“青藤、雪个(朱耷)、大涤子(石涛)之画,能纵横涂抹,余心极服之。恨不生三百年前,为诸君磨墨理纸。诸君不纳,余于门外饿而不去,亦快事也。”

在资本主义萌芽渐兴之时,绘画作为商品已经是理所当然。而徐渭画作虽“甚夥”来适应社会需求,仍然是“真赝各半”,可见仿画的盛行以及市场对徐渭画作的肯定。“青藤墨迹甚夥,真赝各半。真者纵横跌宕,仍复思精法密,非寻常模仿家所能梦见。是册元气淋漓,墨彩焕发包罗万象,自成一家,不独庸史无从临摹,即使青藤自临亦不能若斯也。”然而大写意本自心发,即使徐渭自己也难能重复其画,故学之者最终仅能稍得其意而难传其神。以至书生严永华叹曰:“夫子自退楼老人处假此册归属,摩之,久病不能管。今夏临得二十页归之,自叹腕弱貌似,且难况神似乎”

“世间无事无三昧,老来戏谑涂花卉,腾长刺阔臂几枯,三合茅柴不成醉。葫芦依样不胜揩,能如造化绝安排,不求形似求声韵,根拔皆吾五指载。胡为乎,区区枝减而叶裁?君莫猜,墨色淋漓雨拔开。”仅此一首,可见徐渭的创作态度和创作手法。但在创作态度上,不囿于前人,而直接以造化为本,不求形似,逸笔草草,但得气韵。泼墨如雨,浑然如天成。这是徐渭创作的思想的写照,也是他对自己作品的定义。他本着“戏谑”的态度,涂抹花卉,其实是在戏谑自己的人生。这是徐渭的本色所在,而徐渭向来是提倡“本色”的。他在《题昆仑奴杂剧后》云:“语入要紧处,不可着一毫脂粉,越俗越家常,越警醒。此才是好水碓,不杂一毫糠衣,真本色……点铁成金着者,越俗越雅,越淡薄越滋味,越不扭捏动人越自动人。”徐渭自始至终没有失其本色,如此才能成就其大写意画风,而在生活上的本色却让徐渭吃尽了苦头,从早年的“性豪恣,间或藉气势以酬所不快,人亦畏而怨”,到晚年的“不事生业,客幕时,有馈之洮绒十许批者,遂大制衣被,下及所嬖私褻之服,靡不备者,一日都尽。”

这种豁达的性格与其艺术方面,产生了恣意放逸的大写意,也是徐渭晚年贫困生活的含沙。如陶望龄所言:“贫甚,鬻手自给……有书数千卷,后斥卖殆尽。帱莞破弊,不能再易,至藉藁寝”。正如他借胡颜之口写到:“可取处只是不遮掩着他的真性情,比那等心儿里骄吝么,却口儿里宽大的不同”,徐渭同样没有遮掩着他自己的真性情,却将这真性情化作笔墨,誊写到宣纸上。

来源:《齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版)》2008年05期 常德强

图片来源:《月读》2016年第04期

文章末尾固定信息