2007年夏天,电影《色·戒》的剪辑工作完成后,李安心里多少有些不踏实:电影里的上海拍得是不是像?对于张爱玲小说里性和暴力的理解是不是到位?于是,他奔赴美国,特别邀请了一位资深文学批评大家进行最后的“润色和把关”,这位大家就是小说《色·戒》作者张爱玲的人生知己夏志清。多年前,夏志清曾以一部《中国现代小说史》将包括张爱玲在内的诸多作家推向世界,因而对张爱玲等人的作品最具发言权。

一部现代小说史,令诸多作家浮出水面

1961年3月,美国耶鲁大学出版社出版的《中国现代小说史》,引起了西方学界的注目。

夏志清扛鼎之作《中国现代小说史》中译本

这部与正统的文学史观有着较大差异的著述,学术观点融贯中西,批评视野宽广深邃,逐一对中国现代小说作家,比如鲁迅、叶绍钧、冰心、凌叔华、许地山、郭沫若、郁达夫、茅盾、丁玲、老舍、巴金等,给予了独到且犀利的点评。此外,还以专门的章节和大量的篇幅,详细论述并高度评价了先前一直被忽略和屏蔽的“趴窝”作家,比如张天翼、沈从文、钱锺书、张爱玲、师陀等人——像张爱玲,认为“她可能是五四以来最有才华的中国作家”,其《金锁记》堪称“中国从古以来最伟大的中篇小说”;像钱锺书,虽然“他是一介学问家”,其《围城》却是“中国近代文学中最有趣和最用心经营的小说,可能亦是最伟大的一部”;像沈从文,指出“他足可与叶芝、福克纳相提并论”,其《静》乃为“三十年代的中国作家中,再没有别人能在相同的篇幅内,写出一篇如此有象征意味如此感情丰富的小说来”……因此就有评论称,这部将一个个重量级作家集中推至最前排的评论专著的出版,使得西方学术界第一次全方位多角度地接触并了解到中国现代文学。

而写就《中国现代小说史》的人,正是来自于中国的文学评论家夏志清。

胡适力排众议选他出国留学

夏志清来自一个几无书香的家庭,他能走上中国现代文学研究道路并取得难以有人企及的成就,除了天赋异秉和刻苦努力之外,更要归功于两位可敬的师长:北京大学校长胡适和耶鲁大学教授勃罗克斯。这二人曾在关键时刻对夏志清有过莫大的帮助与深远的影响。

1921年2月18日,夏志清出生于上海郊区,父亲夏大栋经商,常因工作关系携妻带子往来于沪、宁、苏之间,因而“家里连一口书橱也没有”。九岁那年,夏志清得到一套《三国演义》连环画,津津有味地看了一个暑假,随后又不厌其烦地重读了四遍,这成为他童年时代接受的文学启蒙。

从小学、中学到大学,夏志清读的全是教会学校。夏志清特别喜欢英文这门课,从中学起就孜孜不倦地勤学苦练,他流利的听、说、读、写,常常让班里的同学惊叹不已。后来,他考入半数教师是洋人、就连华人教师也都是留过洋的沪江大学英文系,更是如鱼得水,进步神速,为日后用英文写就扛鼎之作《中国现代小说史》奠定了坚实的语言基础。

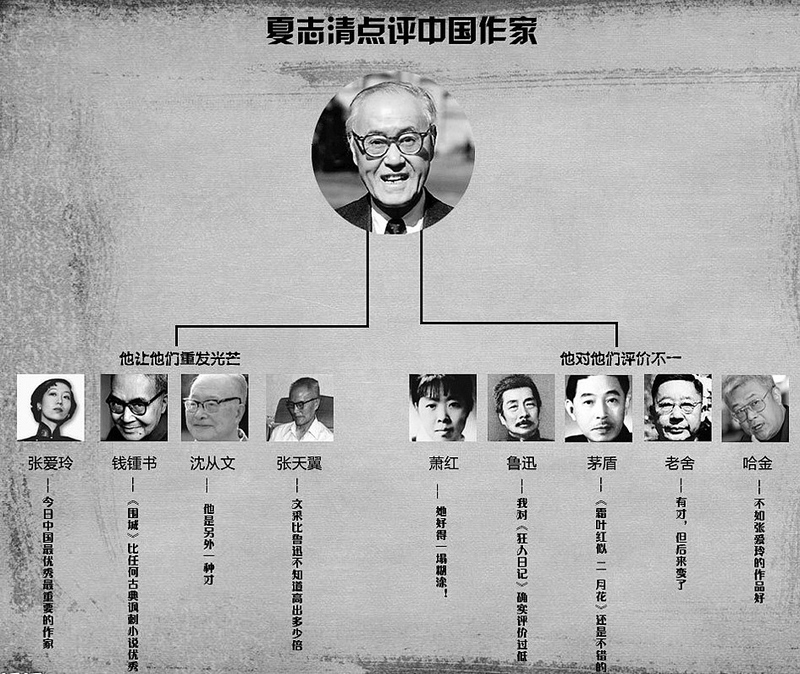

夏志清点评中国作家图谱

1946年9月,二十五岁的夏志清在长兄夏济安(著名学者、评论家,当时正在北京大学执教)的引荐下拜会了北京大学校长胡适,以期谋求一份教授英文写作的差事。起初,胡适很欣赏夏志清的才识,但听说夏志清是沪江大学的毕业生时,大失所望地嘟囔了一句:“哎,你怎么不是北大、清华、南开毕业的呢?”胡适对教会学校的成见让年少气盛的夏志清颇为不爽,当即毫不客气地回击道:“谁说必须读北大、清华、南开才是正路?”胡适一愣,尴尬地笑了笑,赶紧打发夏志清前去外文系报到了。

就在夏志清暗自发誓决不再同胡适打交道的时候,一场因缘际会却又将他推到了胡校长的跟前:1947年,旅美华侨富商李国钦先生给北京大学捐助了三个留美奖学金名额(文、法、理各一名),各科系教师格外珍惜这个机会,无不跃跃欲试。由于僧多粥少,学校决定公开公平竞争。结果,刚来北大数月的夏志清,凭借真才实学和研究英国诗人威廉·布莱克的论文,以八十八分力夺文科状元。好多有背景有关系的教师不服,更有甚者还联合起来围堵胡适的办公室,叫嚣道:“夏志清是什么人啊,怎么能让他把这个名额占去?”尽管胡适对夏志清出身教会学校颇为不屑,但他尊重学校评选委员会的决定,力排众议,把留学名额给了毫无背景且资历最浅的夏志清。

在胡适的安排下,年轻的夏志清怀揣梦想,来到耶鲁大学英文系深造。在那里,夏志清先后阅读了大量西方文学经典著作,既开阔了视野,又提升了认识,更获取了丰富的文学养分。其时,英美现代文学批评中最有影响的新批评一派,在耶鲁大学的代表人物为勃罗克斯教授。与这样的大师朝夕相处,夏志清耳濡目染,亦致力于探索西方学界最先进和最尖端的理论。对于好学的夏志清,勃罗克斯也是倾囊相授。夏志清受益匪浅,思想更是渐趋丰盈——很快,当他独自面对一部文学作品时,已可做到目光敏锐且分析独到,故而“博观而约取,厚积而薄发”了。后来,夏志清这样回忆跟随勃罗克斯一起学习的日子:“他是我真正的老师,他给我的文学研究做了最为前沿的启蒙教育。”因此可以这样说,从一开始,夏志清就走上了一条专业研究的捷径。

1951年,夏志清以优异成绩获得耶鲁大学英文博士学位,之后到耶鲁大学政治系的饶大卫教授那里工作——编写《中国:地区导览》。然而,虽有四千美元的不菲年薪,自己又是团队的核心主笔,但夏志清却有了新的打算。原来,在编写《中国:地区导览》的过程中,他对自己的国家有了更多的了解和认识;特别是在编写《文学》一卷、翻看了大量的中国现代文学史料之后,突然发现“中国现代文学史竟没有一部像样的书”,总觉得自己必须得做点什么。

他将中国现代文学研究引入西方学术界

1952年,夏志清与饶大卫解约,开始进行自己的计划,那就是:撰写一部中国现代文学史。但很快,他就“发现早期的白话新诗写得太坏了,简直无法做评,倒是小说比较耐看些”,于是转而去写一部小说史。

当时,失去正式工作的夏志清辗转各校临时代课,收入非常有限,仅够吃上一日三餐。即便这样,他却很舍得往搜集素材上花钱——那时候,耶鲁大学图书馆中文书籍匮乏,所藏中国现代小说更是少之又少,而百公里外的哥伦比亚大学中日文系(现为东亚语文系)图书馆却因开发得较早,这类藏书颇丰。于是,夏志清每天从衣食住行的费用中抠出一点钱来,待攒够往返的路费后便动身前往哥伦比亚大学,借上一箱子各类资料,吃力地扛回来。据传,他阅读速度奇快,而且过目不忘,往往一天能翻阅数本大部头,间或整理摘抄笔记。夏志清后来曾对挚友说:“我不怕书看不完,反倒就怕没有书可看。”但因手头拮据,夏志清还是无法如愿购买或借阅到有些堪称珍宝级别的书籍。

1961年3月,耶鲁大学出版社出版了夏志清著的《中国现代小说史》。《中国现代小说史》洋洋数十万字,起于1917年,迄于1957年,纵论新文学小说创作的发展路向,横说现代诸流作家的文学史地位,从早期的文学革命到十年的发力成长再到抗战及胜利后的百花齐放,从鲁迅、冰心到郭沫若、郁达夫再到茅盾、老舍,从文学研究会到创造社再到“左翼作家联盟”,无不论及。这一年,夏志清四十岁,正处于年富力强的好时光。

夏志清的《中国现代小说史》出版后,短短两个月即加印五次之多,不仅在美国拥有众多读者,在欧洲各国也深受欢迎。1962年,勃罗克斯游历欧美国家时看到多如牛毛的中国现代小说研究机构后,一时目眩神迷,“是夏志清将中国现代文学研究引入了西方”,他说。

但夏志清并没有就此止步,而是继续在中国文学研究的道路上执着跋涉。1968年,相隔七年后,他的另外一部代表作《中国古典小说史论》出版,该书全面系统地评述了《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》《儒林外史》《红楼梦》六部中国古典名著。这是他继中国现代文学研究之后,在中国古典文学研究上攀登的又一高峰,同样引起了学界的震动。

先后两次遭人“口诛笔伐”

学问上,夏志清独树一帜,斩获了史无前例的褒奖和赞誉,在学术界可谓凤毛麟角。但其著述中时时跃动的激进思想,也因“难入一些人的法眼”而颇受诟病,先后两次遭人“口诛笔伐”。

夏志清第一次遭人“口诛笔伐”是在1962年,事情缘起于鲁迅。

在《中国现代小说史》中,因深悟西方文学的创作精神与价值标准,夏志清对于中国现代文学持有一种整体性的悲观,认为“中国现代小说的缺点即在其受范于当时流行的意识形态,不便从事于道德问题之探讨”,也就对新文学的不少名家评价不高了,其中尤其对写过《狂人日记》《阿Q正传》等小说的鲁迅评价最低:鲁迅并不聪明,书念的不多,比他弟弟周作人少多了;他爱钱,对原配夫人也不够好;这本书(即鲁迅的《中国小说史略》)不怎么样,引用原文然后在后面写几句话,怎么能这么写东西呢……

这下子,惹恼了欧洲著名左翼汉学家、捷克斯洛伐克的雅罗斯拉夫·普实克。普实克很快写了一篇名为《中国现代文学的根本问题和夏志清的〈中国现代小说史〉》的书评,一边批评夏志清《中国现代小说史》的分析方法不够“科学”,一边表示特别不认同夏志清对鲁迅的判断。那时,夏志清正沉浸在成功的喜悦中,自然不甘示弱,当即撰文反驳:“普实克是欧洲汉学界研究中国现代文学第一人,而且与他们(指那些新文学名家)都是朋友。但他是外行,讲来讲去,三分之一是讲鲁迅,茅盾、老舍懂一点,别的基本上不懂,或尚未看过。”

这两篇论战长文,当时都刊登在布拉格东方研究院主办的杂志上,时至今日已成为研究中国现代文学的必读文献。

夏志清第二次遭人“口诛笔伐”是在1986年,事情缘起于《红楼梦》。

或许是受研究现代文学时涌出的悲观思想的影响,在写作《中国古典小说史论》时,夏志清觉得“中国的《红楼梦》你不看也没有关系”,这自然让那些致力于“红学”研究的学者难以接受,美籍华人、著名历史学家唐德刚即是其中之一,他在《海外读红楼》一文中这样写道:“夏志清教授熟读洋书,以夷变夏,便以中国白话小说艺术成就之低劣为可耻,并遍引周作人、俞平伯、胡适之明言暗喻,以称颂西洋小说态度的严肃与技巧的优异。”

此时,《中国古典小说史论》已出版十多年了。夏志清再次提笔应战,举数日之功,写了《谏友篇——驳唐德刚〈海外读红楼〉》一文,以洋洋洒洒九个章节的篇幅,予以反驳。

夏志清的气势,自是激起了唐德刚的“绝地反击”,他迅即写就《红楼遗祸——对夏志清“大字报”的答复》,更以十八个章节的篇幅,强势给予回击。

因刊发唐文的《中国时报》和刊发夏文的《联合报》《传记文学》《世界日报》均是台湾和美国的当红报刊,一时之间两人的笔仗无人不知、无人不晓,因而被称作是“难得一遇的一次学术纷争”。

但是,纷争过后,两人很快就“化干戈为玉帛”了——据当年10月18日的《中国时报》报道:“喧腾海内外的唐、夏之争,数天前已告结束。据闻,10日晚上在纽约文艺协会的一次宴会上,唐、夏二人已握手言和,尽弃前嫌。”

与钱锺书、张爱玲、沈从文的交往

少为人知的是,夏志清还以《中国现代小说史》为媒,同不少作家建立了笃深的友谊,比如钱锺书、张爱玲、沈从文。

在三人之中,夏志清与钱锺书一共只见过三面,但关系却最为特殊。

1943年,刚从沪江大学毕业的夏志清读了钱锺书的《写在人生边上》,他对同处一城且才华横溢的钱锺书(当时因“珍珠港事件”爆发,钱被困居上海,任教于震旦女子文理学校)仰慕至极,但苦于无缘一睹风采。有一天,好友宋淇在家里开“派对”,夏志清过去凑热闹,恰好钱锺书也在,于是就有了印象深刻的第一面:“他(指钱)好像是苏东坡《赤壁怀古》中的周公瑾,的确风流倜傥,雄姿英发,虽然他穿的是西装,也戴了眼镜。”

首次晤面后,因种种原因,两人一时再难见面,直至各自走上了不同的道路——夏出国门,求学耶鲁,而后逐步融入异国他乡的生活之中;钱留内地,笔耕不辍,先后写就并出版了《猫》《人鬼兽》《谈艺录》等多部著作,在学术界引起巨大反响。但分离并没有阻断两人的相互尊重和推崇之情——1947年,钱锺书的长篇小说《围城》由上海晨光出版公司出版后,虽做了再版(1948年)和三版(1949年),但囿于国民党当局的挤兑和打压,书与作者并不被世人所熟知。而夏志清开始研究中国现代小说后,经宋淇的推荐,认真阅读了《围城》,觉得写得奇妙,遂在《中国现代小说史》中称其是“中国现代文学史中写得最有趣、最细腻的小说,或许是最伟大的小说”,引得众人对《围城》一书的关注度倍增,以至该书后来家喻户晓。

对于夏志清的推介,钱锺书亦心存感激,他在看过《中国现代小说史》后,热情赞道:“文笔之雅,识力之定,迥异点鬼簿、户口册之伦,足以开拓心胸,澡雪精神,不特名世,亦必传世。”由此可见,在钱锺书看来,“人生得一知己足矣”;于夏志清而言,“君无我不进,我无君则‘退’”,真乃“星月互映”也!

但也正是因为如此,夏、钱之间才闹出一个天大的笑话来,从而为两人的友谊多添“一料”:1975年的一天,宋淇突然寄给夏志清一封急信,告知钱锺书离世了。夏志清悲痛难抑,遂连夜赶出了一篇《追悼钱锺书先生》,交由台北的《中国时报》发表。因两位均是大名人,故而此事以讹传讹很快传开,最后还是钱锺书出面澄清才平息了事态。为这事,夏志清愧疚至极,以至于几年后即1979年钱锺书应邀访问哥伦比亚大学时,他不顾众目睽睽径直双手揖拱向钱锺书谢罪。对夏志清的这份“大礼”,钱锺书铭记在心,1983年趁着夏志清回国寻根时不顾自身年逾古稀坚持陪伴,始算“略表报答”。

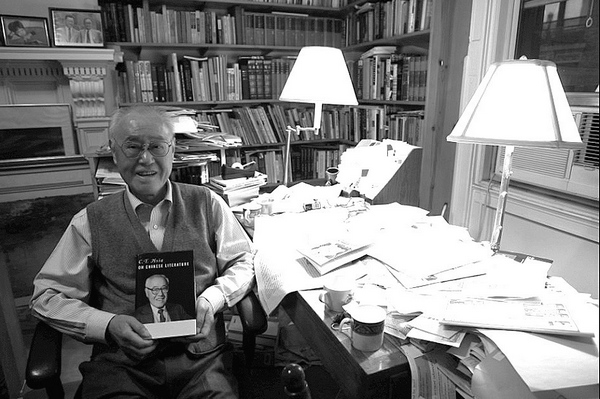

夏志清在美国纽约寓所的书房里, 捧在手中的是集学术成果大成的英文版《中国文学论集》

后来,亦即1998年,当钱锺书真的逝世时,夏志清虽写了“悼文”,但却不再是追怀友人的懿德风范,而是关注起钱锺书的另一部堪称重量级的作品——未完稿《百合心》,这就是人们看到的满含深情的《钱氏未完稿〈百合心〉遗落何方?》一文。文中写道:“假如《百合心》手稿还在,真希望杨绛女士及早把它印出,因为这是部大家抢着要看的作品。”原来,夏志清始终不信钱锺书说的1949年迁居时将稿子扔掉了,“在我看来,钱氏夫妇皆心细如发,误扔尚未完成的手稿简直是不可能的事”。

相较于钱锺书,夏志清同张爱玲的交往几可用“知音”来描述——夏是张不可多得的人生知己,他们的交情多年来为人所乐道。

夏志清与张爱玲总共见过五面,第一次是1944年在上海的一次“派对上,第二次是在华盛顿的一个会议中再就是张爱玲旅居纽约时见过两次,最后一次见面则是在波士顿,而平日里则主要靠通信来联系。

1991年,哥伦比亚大学, 夏志清(右)与关门弟子唐翼明(唐浩明的哥哥)在一起

虽然早早相识,但因身份、地位悬殊(当时张爱玲已经大红大紫),故而“派对”上两人仅是泛泛而谈,更未涉及文学,夏志清唯一能记得的就是“(张爱玲)那时脸色红润,戴了副厚玻璃的眼镜”。到了20世纪50年代,夏志清写作《中国现代小说史》时,从宋淇那里得到了张爱玲的小说《传奇》和《留言》的香港盗印本,一读之下惊为天人这才开始格外关注张爱玲,并在自己的著作里开辟专章进行介绍——篇幅之多超过了包括鲁迅在内的许多名家,而评价之高亦超过了鲁迅,且一口气连下三个断语“张爱玲是‘今日中国最优秀最重要的作家’,《金锁记》是‘中国从古以来最伟大的中篇小说’,《秧歌》在中国小说史上是‘不朽之作’”,从而彻底改变了张爱玲作品的命运。

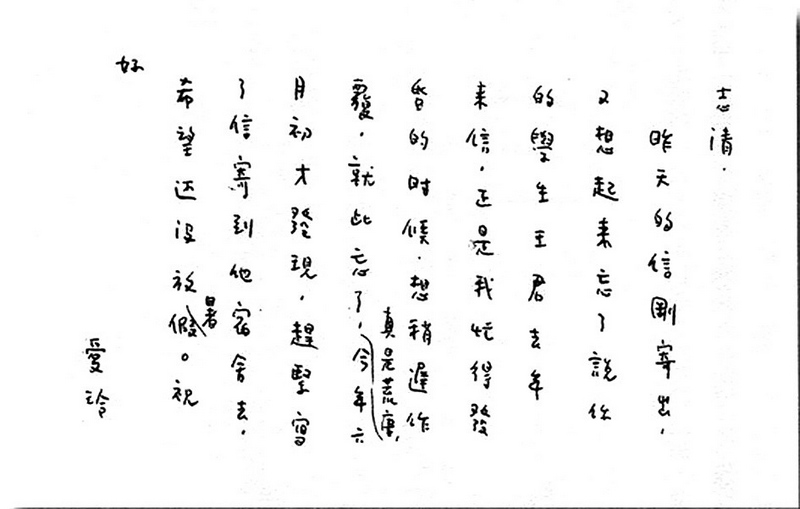

当然,说夏志清是张爱玲的人生知己不止在文学评述上,还体现在其他方面1955年,张爱玲赴美后,因种种原因生活多有困顿。夏志清获悉之后,为她写介绍信写序言,并积极评说、推介她的作品,还为她找工作,帮她同出版社签订有利于作者利益的合同,竭力在生活和精神上予以援手和慰藉,一“跑腿”就是二十余年。这让张爱玲方便了许多,因而她在1976年7月29日写给夏志清的一封信中这样说道:“我对不知己的朋友总是千恩万谢,对你就不提了,因为你知道我多么感激。”夏志清对张爱玲的关怀和照顾之情由此可见一斑。

夏志清与沈从文的交往,堪称“最晚”而且“最少”。

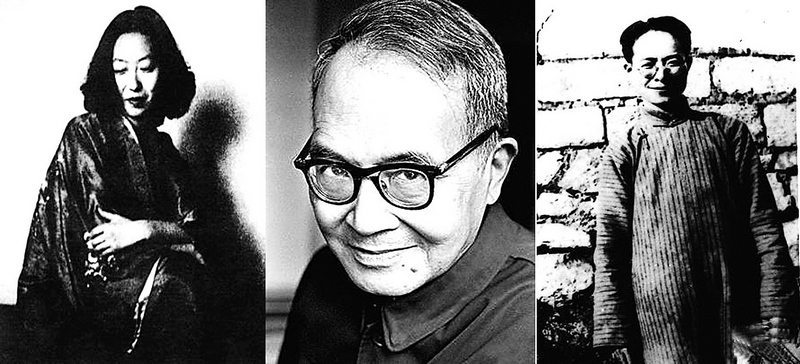

夏志清的《中国现代小说史》,让张爱玲(左)、钱锺书(中)和沈从文(右)家喻户晓

说“最晚”,是《中国现代小说史》出版将近二十年了,两人始有机会得以晤面——那是1980年,沈从文访问美国,11月7日在哥伦比亚大学作《二十年代的中国新文学》演讲时,才同在该校任教且恰好担任现场主持人的夏志清握手;说“最少”,自然是指晤面的次数了。两人的第二次相见是在1983年,夏志清回国寻根,到北京时,听闻沈从文患病卧床,遂专门赶过去探望。

不过,两人的心意却是相通的——在《中国现代小说史》中,夏志清评述沈从文时指出其作品中的“田园气息,在道德意义上讲,其对现代人处境之关注,是与华兹华斯、叶芝和福克纳等西方作家一样迫切的”,这等于揭示了沈从文在文学上的某种“野心”,即要使自己的作品,特别是短篇小说,达到与世界作家比肩的程度;而沈从文晚年在写给好朋友的一些私人信件中,亦屡屡有意无意地表露过这种心迹,还说那就是自己当初进行文学创作的追求和心愿。前后相差几十年,而且最初两人毫无来往,却都敏锐地审视并把握住了同一个要点,这是否可以说是夏志清与沈从文的“神交”呢?

小说史之外的夏志清

自古文人多情趣,夏志清也不例外。小说史之外的他,非但没有一点儿学者的呆板和大师的架子,反倒时时处处显露出天真、活泼、调皮的一面,活脱脱就是一个“老顽童”。

夏志清有点“孩子气”。在《中国现代小说史》中,他抛却个人恩怨,对胡适在早期文学革命中的贡献作了中肯的评价。但该书出版并引起轰动后,他却没有给昔日的老校长送去一本,以表感谢或恳请雅正。见状,长兄夏济安善意地提醒道:“都过去十多年了,没必要再为那点小事(即当初胡适瞧不上他毕业于教会学校)耿耿于怀吧?”夏志清却振振有词:“当然,我到现在都还没解开那个疙瘩呢!”从这一事件审视,即便已笑傲学界了,但夏志清有时候仍跟三五岁的小孩子几无两样。

诗人余光中和夏志清是至交,他在一篇《音乐,饶了我的耳朵吧》的文章中描述过夏志清的一件趣事:某年,夏志清走访台湾,火车上嘈杂的音乐声让人心烦。他恳求列车员小姐关掉喇叭,谁知,小姐不睬,夏志清当即扑通跪下。当得知眼前的下跪者是名闻中外的大学者时,小姐赶紧关了喇叭,随后列车长也过来道歉……但后来,列车行驶了一段后,音乐噪声又响了起来,夏志清做出一副苦脸对同行者说:“这一次,没我的事了,轮到你们去跪了……”

1976年7月29日,张爱玲致夏志清的信

夏志清也是一个善解人意的人。一次,一位晚生登门拜访,因买不到鲜艳的真玫瑰,只好捧上一束塑料花,因而样子颇为尴尬。没想到,夏志清一把抢了过来,一边嗅着一边说道:“嘿嘿,这就好,这就好,我还怕人给我送真玫瑰呢!真玫瑰很漂亮,但谢得太快了,太快了,看了反而难过。”

夏志清还是位性情中人,无论对人还是对事从来都是“有话直说”。2013年3月,他将自己和张爱玲多年间的往来书信编注成《张爱玲给我的信件》出版,成为继庄信正的《张爱玲来信笺注》和苏伟贞的《长镜头下的张爱玲》后,张迷们能读到的第三本关于“祖师奶奶”的书信集。但在被问及这本书的缘起时,夏志清笑着坦陈:“这嘛,是我大病时交代的一件后事……”原来,2009年夏志清因肺炎住进了医院,病迟迟不见好转,他担心来日无多,有一天就趁着精神头好叫来了夫人王洞,急急地询问道:“济安的信放在哪儿?张爱玲的信又在哪里?得赶紧给后人留下点可以想念的东西!”但谁也没想到,这件事刚做完,他就于2013年12月29日永远闭上了眼睛,令人感叹。

来源:《名人传记(上半月)》2014年08期 姜猛

文章末尾固定信息