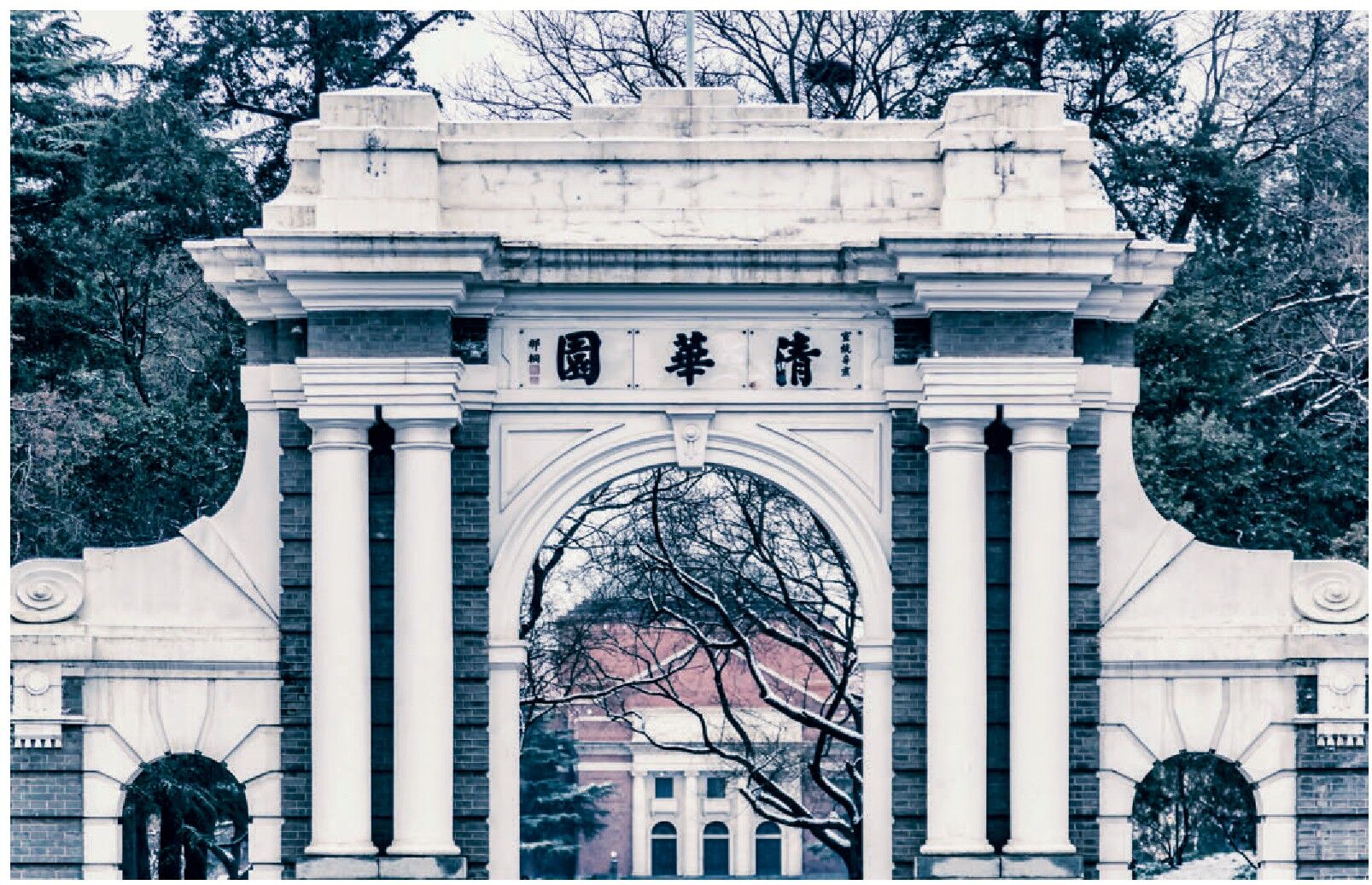

季羡林是以一个“学霸”的姿态投考清华的,同时报考了北大和清华,又同时被两个学校录取。为了能够出国留学,季羡林选择了清华大学西洋文学系。

《清华园日记》是季羡林于清华大学学习期间所写的日记,时间跨度为1932年8月22日至1934年8月11日。这是季羡林二十一到二十三岁之间的真实记录。阅读季羡林的《清华园日记》,原本众人仰望的“学界泰斗”“国学大师”不见了,取而代之的是一个满腔不平的青年学子,他抑郁、彷徨、孤傲、寂寞,怨天尤人、破口大骂。

大学时代季羡林面临的多重逆境

季羡林来到清华,开始还是很有些洋洋得意的。毕竟,他能同时考取北大和清华,可以说是凤毛麟角了。更何况,当时的清华大学西洋文学系驰誉华夏,被认为是国内西洋文学系之翘楚。但是,现实很快让季羡林感觉失望了,他发现即使在清华大学西洋文学系这样国内一流的西洋文学系就读,也一样会面临诸多逆境。

首先让青年季羡林感到失望的,就是当时清华西洋文学系盛名之下其实难副。当时清华大学西洋文学系名为国内一流的西洋文学系,但他细究其教授师资,却觉得乏善可陈。

他认为系主任王文显、教授叶公超、杨丙辰等都没有什么学术著作或学术论文,有的只是“几个用英文写的剧本”,或“翻译过一些德国古典文学作品”;本系最有学问的吴宓教授也不过“擅长旧诗,出版有《吴宓诗集》。”而给他们讲授“大一国文”的中文系主任刘文典,一个学期只讲江淹的《别赋》和《恨赋》两篇文章。

本系聘请的外国教授也一样令人失望:温德(Winter)“没有写任何学术论文”,必莲(Bille)“不见任何研究成果”,石坦安(Von den Steinen)、吴可读(Pollard Urquert)都“没有任何著作”;翟孟生(Jameson)“著有《欧洲文学史纲》一书,厚厚的一大本,既无新见解,错误又不少”;更有外国教授如华兰德(Holland)性情古怪,“患有迫害狂,上课就骂学生。学生成绩好了,她便怒不可遏,因为抓不到辫子骂人。”

季羡林大骂:“这些混蛋教授,不但不知道自己泄气,还整天考。不是你考,就是我考。考的什么东西?”

不信服教授,“刷课”也就几乎成了家常便饭:“我早晨有四堂课要上。但是我只上三堂,因为我实在有点累了。——被刷的是Winter[温德]。”“过午英文又刷。”“早晨四班,刷吴可读一班”;“今天是上课的第一天,第一堂就是法文,我住在城里只好大刷。”“今天学校里照常上课,我却自动刷了。”……

对于同学季羡林也常有不满,“我的同屋陈兆祊君,这朋友我真不能交——没热情,没思想,死木头一块,没有生命力,丝毫也没有。……吕宝东更是混蛋一个,没人味。”“我觉得我所认识的朋友够了解我的实在太少了。人们为什么一天戴着面具呢?我感觉到窒息。”“我认识了什么叫朋友!什么东西。我以后一个鸟朋友也不要。我为什么不被人家看得起呢?”……

缺乏志同道合的良师益友,青年季羡林冷僻、孤傲,对于学习也不再是“学霸”式的迎难而上,而是得过且过起来:“过午考中世纪,一塌糊涂”;“早晨法文考了一下,一塌糊涂”;“过午中世纪考得倍儿坏,然而也没关系,总是过去了”;“考古代文学,大抄一阵。考文学批评,颇坐蜡,但也对付上了”;“过午考criticism,没怎样看书,头就痛起来,考题非常讨厌,苦坐两小时,而答的仍很少,又不满意——反正考完了。”

在这样的学习状态下,其学习成绩可想而知。据季羡林研究专家叶新教授考证,季羡林在大学时代并不是一个“大学霸”。当时清华大学的成绩分为从高到低分为五等:E(超)、S(上)、N(中)、I(下)、F(末),而季羡林的毕业成绩单里“N(中)”所占的比例最高。亮点是四年德语成绩都是“E(超)”,这成为他毕业后能够去德国留学最有力的评判依据。

虽然季羡林就读的是国内一流的西洋文学系,但还是难逃“毕业即失业”的残酷现实。当时求职很不容易,“饭碗问题”是性命攸关的问题。季羡林大学期间主要靠叔父供养,学费和膳费等开支使家庭经济捉襟见肘。虽然有一些公费补助,但杯水车薪无济于事。对季羡林来说,他需要毕业后尽快谋职工作,以减轻家庭经济负担。故此在《清华园日记》开头,季羡林大学三年级伊始就为此大伤脑筋:“今年暑假回家,仿佛触到一点现实似的,一方又受了大千老兄(美国留学生)找职业碰壁的刺戟,——忽然醒过来了,这一醒不打紧,却出了一身冷汗。我对学生生活起了反感,因为学生(生活)在学校里求不到学问,出了校门碰壁。我看了这些摇头摆尾的先生我真觉得可怜呵!”后来,随着时间的推移,他求职的焦虑日益加深:“又想到职业问题,实在有点讨厌。家里所要求的,和自己所期望<的>总弄不到一块,这也是矛盾吗?但却不能谐和。”“忽然想到职业问题。好在脑子里盘旋。明年就要毕业,职业也真成问题。”

后来季羡林下定决心去德国留学,但决心一下,工作求职更显重要和迫切:“最近我一心想到德国,现在去当然不可能。我想作几年事积几千块钱,非去一趟住三四年不成……”但是季羡林奔走无门,一筹莫展。

他的家庭生活也并不温馨幸福,甚至使他备感压抑。在1933年3月3日的日记中他写到:“家庭,论理应该是很甜蜜。然而我的家庭,不甜不蜜也罢,却只是我的负担。物质上,当然<没负担>了,灵魂上的负担却受不了。”

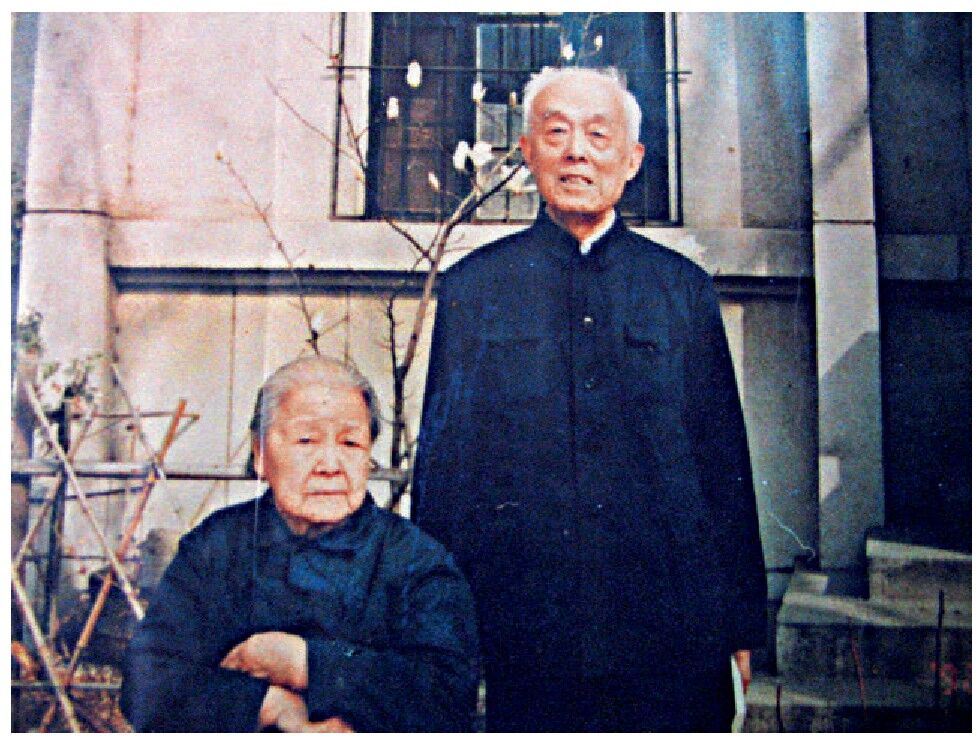

季羡林成长的家庭环境十分特殊。他生父早亡,幼年同母亲在清平农村老家相依为命,直到六岁离开母亲来到济南,寄居于叔父季嗣诚家。从旁人看来,季羡林的叔父很好地履行了父亲的教养责任。因为叔父没有儿子,他对季羡林视同己出。季羡林在叔父家不但衣食无忧,更难得的是叔父极为关心季羡林的教育,使季羡林能接受良好的教育,直到季羡林清华大学毕业,后来又资助他出国留学。对于季羡林的外语学习,叔父更是十分重视,为季羡林考入清华西洋文学系打下了坚实的基础。叔父还帮助季羡林成家,为季家传宗接代不遗余力。没有叔父的支持,也就没有季羡林后来的巨大成就。对此,青年季羡林理智上是认可的。

但是,从感情上来说,叔父毕竟不是生父,那种距离感是无法消泯的。叔父带着季羡林离开了农村老家,也离开了母亲。季羡林从幼年开始就母子分离长久不能相聚,在叔父家中生活不能自主,让季羡林长期感觉寄人篱下,心情十分压抑。叔父家庭内部复杂的人际关系,让季羡林身心俱疲:“我近来对家庭感到十二分的烦恶,并不是昧良心的话。瞻望前途,不禁三叹。”他对许多事敢怒不敢言,只能从家庭逃避:“预定明天回北平。说实话,家庭实在没念念的必要与可能,但心里总仿佛要丢什么东西似的,惘惘地,有醉意。”

季羡林是季家的独苗,为了传宗接代,他在到清华上大学之前已经结婚,妻子是大他四岁的济南女子彭德华。这是父叔之命、媒妁之言的典型包办婚姻。彭德华虽然贤良淑德,任劳任怨,但她并非季羡林的意中人,夫妻始终琴瑟不调,感情淡漠。在《清华园日记》的起始,季羡林就写到:“使我最不能忘的(永远不能忘的)是我的H(彭德华),竟然(经过种种甜蜜的阶段)使我得到der Schmerz(痛苦)的真味。”在这里,他对于妻子的不满意与不满足溢于言表。

1932年9月23日,季羡林从家信中得知妻子怀孕的消息后,“我简直不知道是喜是悲。一方面我希望这不会是真的,一方面我又希望<是真的>。”1933年5月15日,季羡林接到家信,得知女儿出生:“第一即见到秋妹信,言家中尚不能寄钱,德华生一女。心颇急,精神靡颓。”这种矛盾心理,反映了季羡林对妻子的疏离隔膜。

夫妻感情淡漠,让青年季羡林深感爱的匮乏:“我<最>近觉到很孤独。我需要人的爱,但是谁能爱我呢?我需要人的了解,但是谁能了解我呢?我仿佛站在辽阔的沙漠里,听不到一点人声。”没有爱情的婚姻,成为季羡林心中长久的遗憾。

季羡林幼年离开母亲寄居于叔父家,享受母爱很少,使他对母亲十分依恋。季羡林离开母亲之后,有两次短暂的会面。他虽然愿意母子团聚共享天伦之乐,但寄人篱下的现实让他的想法无法实现。到清华上大学后,季羡林暗暗立下誓愿:一旦大学毕业,自己找到工作,立即迎养母亲。然而,“子欲养而亲不待”,在季羡林大学尚未毕业之际,母亲突然去世。在母亲去世之前,母子已整整八年未见。这八年间,季羡林读完初中,上高中,停学一年,再读,娶妻,生女,高中毕业,上大学……如此漫长的时间,季羡林竟然没有抽出一些日子回家与母亲团聚。

母亲的去世对于季羡林是巨大的打击。在《清华园日记》中,母亲故去,季羡林还乡治丧,这一段时间没有日记。返回清华重新记日记,起初他不相信母亲已经去世:“有时候,脑筋里仿佛一阵迷糊,我仍然不相信母亲真的死去了。”“有时候,忽然一闪,仍然不相信母亲会死了(我写这日记的时候还有点疑惑呢)。她怎么就会死了呢?绝不会的,绝不会舍了我走了的。”“不知为什么,我老不相信她是死了。她不会死的,绝不会!在这以前,我脑筋里从来没有她会死的概念。”

此后,季羡林对母亲的去世深感遗憾和痛苦:“我同母亲八年没见面,她就会死了吗?我的心真痛。”“晚上又想到母亲,又大哭失声,我真不了解,上天何以单给我这样的命运呢?我想到自杀。”“最近心情很坏,想到过去,对不住母亲,对不住许多人。”“我真不明了整八年在短短一生里占多长的时间,为什么竟一次也没家去看母亲呢?使她老人家含恨九泉,不能瞑目!呜呼,茫茫苍天,此恨何极?我哭了半夜,夜里失眠。”“昨天又想到母亲,其实我时常想到的。我不能不哭,当想到母亲困苦艰难的一生,没能见她的儿子一面就死去了,天哪,为什么叫我有这样的命运呢?”

母亲的去世,是季羡林“永久的悔”。

大学时代季羡林面对逆境的奋斗之路

季羡林的大学时代并不太平,心中充溢着看不见出路的苦闷。但他毕竟是高中三年六连冠、曾被北大和清华同时录取的天之骄子,现在就读于国内最好的西洋文学系,自负的他面对逆境不会轻易认输的。他深信,经过自己的不懈努力,他一定会有一个光明的未来:“理想不管怎样简单,只要肯干,就能成功,‘干’能胜过一切困难,一切偏见”。但他又从哪里“干”起呢?

就在顺利毕业拿到清华的文凭,甚至出国留洋“镀金”成为“洋翰林”。为此,他决定选择脚踏实地的道路——认真读书。

在《清华园日记》中记载,阅读占据了青年季羡林的大部分学习时间。从日记中看出,季羡林大三大四期间阅读的图书有近两百本之多,其中外文书籍一百多本,中文书籍六十本左右。由于他的专业是西洋文学,所以他的阅读可分为外国文学阅读(英文、德文、法文及中文译本)和中国文学阅读,以前者为主后者为辅,分别作为课内阅读和课外阅读贯穿于整个大学的学习生活。

在外文阅读方面,季羡林阅读英文著作比较多。其英文阅读范围广、形式多样,包括经典小说和文学论著,如英国奥斯汀和莎士比亚的多数作品,歌德的《歌德全集》和卢梭的《忏悔录》以及一些意大利经典著作等。这是因为他从小学开始就学英语,英文水平相对比较高。而德语和法语作品的阅读量并不大,阅读的过程也比较困难。季羡林阅读的外国文学读本中还包括中文译本,如《浮士德》是郭沫若译本,《罗密欧与朱丽叶》是徐志摩译著。

此外,季羡林在大学期间也十分重视中国文学作品的阅读,包括中国传统文学和现代文学阅读。古典文学作品既有如《红楼梦》《儒林外史》《诗经》等经典著作,也不乏稗官野史、奇闻异志类通俗文学作品,如《西游补》《绿野仙踪》《东游记》《岭南逸史》和《北史演义》等。现代文学方面,鲁迅、郁达夫、丁玲、郭沫若、周作人等现代作家的作品都在他的阅读之列。

当经济稍为宽裕时,他也开始买书。《清华园日记》反映出季羡林很爱买书,几乎每次出去他都要买书。他还从国内外书店订购了不少外文书,其中不乏“善本”。在季羡林的诸多购书经历中,既有购得的欣喜,也有不得的烦恼,还有书多的作难。比如1933年初,日军逼近热河,榆关和山海关先后失守,清华园里人心惶惶,学生纷纷离校。季羡林虽留守清华,却也在为他购买的诸多图书心神不宁:“我现在所挂心者只是这几本破书。以前只嫌少,现在又嫌多了。”

通过持续的阅读,青年季羡林为未来的学术研究打下了坚实的基础。同时,季羡林通过阅读发现了德国古典浪漫派诗人荷尔德林。荷尔德林作品的精神气质,暗合了季羡林的性格与情感。季羡林将荷尔德林的作品视为抚慰心灵的精神良药。在1932年11月22的日记中,季羡林曾写下,“刚才我焚烛读H lderlin(荷尔德林)——万籁俱寂,尘念全无,在摇曳的烛光中,一字字读下去,真有白天万没有的乐趣……每天读几页所喜欢读的书,将一天的压迫驱净了”。季羡林将阅读荷尔德林的著作视为化解疲劳和压迫的解药,这也激发了他对荷尔德林作品的翻译和研究的热情。季羡林在大学期间翻译了多篇荷尔德林的诗歌等作品,并将荷尔德林作为他本科毕业论文的选题。荷尔德林身上所散发的德国浪漫派特质吸引了他,也唤起了他心理上对这种精神的向往和渴望。正是对荷尔德林的喜爱,季羡林最终确定了留学德国的志愿。1934年6月13日,毕业前夕的季羡林曾在日记里写到:“我今自誓:倘今生不能到德国去,死不瞑目。”

为了成名成家,季羡林选择了中国传统文人的道路——以文章立身,通过写作发表文章实现“一举成名天下知”的理想。为此,他努力写作,收获颇丰:据叶新教授统计,季羡林大学期间总计发表文章27篇,其中译文4篇、书评10篇、散文9篇,论说文4篇。这样的成绩为他最终谋得了济南省立高中的教职。

季羡林很早就表现出写文章的天赋。他在中学时代就已经写作发表文章,后来走上学术研究道路后仍然保持了散文写作的习惯,成为学术大家后仍然笔耕不辍。用季羡林自己的话说,“我一生喜好舞笔弄墨,年届耄耋,仍乐此不疲。”回顾季羡林一生的散文写作成就,此言不虚。在大学时代,季羡林的文章写作尤其是散文创作步入了丰收的阶段,也逐渐形成了自己的风格。他由此收获了自信,也为未来的人生做了充分的准备。

大学时期的季羡林重拾写作,也有经济独立的考虑。季羡林开始散文写作时,好友李长之对他的帮助较多,二人亦师亦友。李长之激发了季羡林的创作欲望,季羡林很多时候写完一篇文章都会拿给他品评,李长之也总能给予极为中肯的建议。在1932年8月23日晚上,李长之告诉季羡林写作发表文章的经济重要性,他告诉季羡林:“最好多作点东西卖钱,把经济权抓到自己手里。家庭之所以供给我们上学,也〈不〉过像做买卖似的。我们经济能独立,才可以脱离家庭的压迫。”季羡林对此深以为然。当时的情况,文章写作发表后稿费还是比较高的:“《华北日报》稿费到,共二元八角。”“吴宓的稿费发给了——我真想不到,竟能<有>十元大洋。”“今天财运亨通。领到山东省津贴五十元,又领到稿费二元二角。”“访毕树棠先生,谈了半天小说。领到了六元稿费。”“接到《文艺月刊》的稿费通知单——七元。”如此丰厚的稿费,不但减轻了家庭的负担,甚至有时大大改善了季羡林的大学生活:“今天我用所得的稿费请客——肥鸭一只。”

在《清华园日记》中,季羡林的写作并非文思如泉涌,他常常苦恼自己写作的艰难:“脑袋里乱七八糟地满是作文的题目,但是却一篇也写不出”“在床上,想了一晚上,好歹想起了个头,但也不怎样满意。而今才知道作文章的难。”季羡林的创作经历了一个从写别人的东西到写自己的东西的过程,从翻译到书评,再到散文写作。散文才是季羡林大学里真正意义上的创作。他的散文写作起始于对已逝母亲的思念和忏悔,因此有了《心痛》;还有对童年趣事的回忆,如《兔子》;以及对自然景物的随感而发,如《黄昏》和《枸杞树》,等等。根据《清华园日记》及其它相关文献,《年》、《黄昏》、《寂寞》和《枸杞树》是其中比较出色的四篇,它们也是季羡林对自己当时的作品认可度较高的四篇。

通过写作,季羡林还为自己的求职打下了基础。1934年夏天,季羡林即将大学毕业。济南省立高中校长宋还吾邀请季羡林到该校担任国文教员。其原因大致是因为季羡林发表过一些文章,被认为是文学家,而文学家都一定能教国文,这就是当时的逻辑。季羡林虽有犹豫,最终还是下定决心,返回母校担任高中的国文教员。一年以后,他离开母校赴德国留学。

(原标题:大师的大学遇大逆境)

来源:《大学生》2020年第01期 王京山

文章末尾固定信息