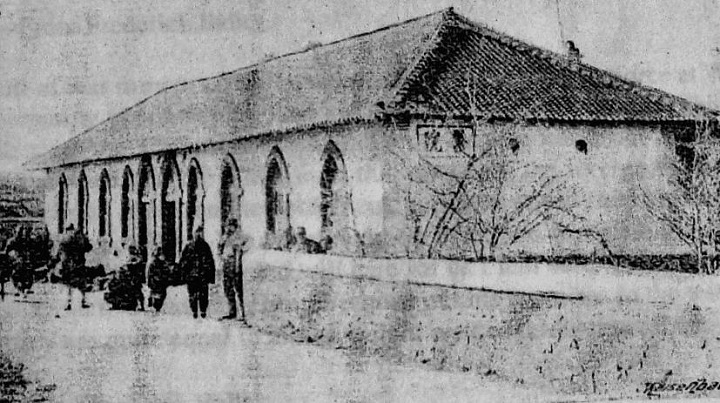

甲午战争时期的英国红十字会医院

中日甲午战争以清政府全面失败而告终,中国海陆军各路将领在此役中战死疆场者有之,自裁殉国者有之,作战不利致使朝廷问罪问斩者有之,而立功受奖者罕见。查阅历史资料和相关私人信件,发现受奖者中竟有一位英国医生阿瑟·道奥斯卫特(包括他的英国同事与助手)。鉴于阿瑟在甲午战争期间对中国伤员无私而有效的救助,光绪皇帝授予他“帝国双龙勋章”。这一荣誉被认为等同于英格兰的巴斯勋章。

战前筹建红十字医院

阿瑟·道奥斯卫特(1848—1899)作为英国医学传教士,于1875年来到中国,在华生活长达二十四年。中日战争爆发后,他于1895年2月在芝罘(烟台)组织了对中国伤兵的救治活动。

实际上,阿瑟对这场战争早就有所预见,并且对清政府的腐败与中国军队的战斗力有着深刻的认识,断言这是一场惨烈的战争,也是一场中国人注定失败的战争。同时,阿瑟非常清楚清朝政府对士兵疾苦向来是漠不关心的,一旦开战,伤员的处境就会相当危险。果然,他调查获悉,面对这场一触即发的恶战,中国方面竟然没有做任何关于伤员救护方面的准备。阿瑟因此专程拜访芝罘将领孙将军,与他商讨有关为伤员提供医疗援助方面的事宜。

阿瑟驻华以来,一直向孙将军的部队提供医疗帮助,两人长期保持着良好关系。遵循救死扶伤的原则,阿瑟不得不做出这样的解释:在红十字会旗帜下的医疗救助不会对参战双方有任何区别对待。他与孙将军进行了数小时的谨慎协商,最终达成这个提案。经过进一步的说服以及地区行政长官的许可,孙将军同意将他的私人会客厅用作红十字医院,并且明文规定只有中国伤员才能够在那里得到救助。阿瑟认可了这一规定,但是他本人声明在未来不可预料的战争状态中,如果有日本伤员,他也会在自己的医院里面照顾他们。后来的实际情况表明,这样的机会并没有出现。

阿瑟在筹建红十字医院的过程中得到了地方军政的很多帮助,孙将军主动出资为医院购进设备,其他行政长官也慷慨解囊,并且筹集食物和衣服,差不多万事俱备,一旦战争开始就能马上提供救助。除了物质上的援助,孙将军还专门抽调十名士兵,由阿瑟负责将他们训练成为颇具专业素养的担架救护员。然而,令人啼笑皆非的是,这些士兵训练结束后却被指派给一名重要的中国官员做轿夫。

无奈之下,阿瑟依然想办法招募了一支临时救护队,但是由于缺乏专业训练和医护道德教育,威海卫战役打响之后,他们几乎毫无用处。这些担架救护员生性胆怯,拒绝深入战区救护伤员,只是愿意呆在安全的后方医院里打杂。甚至,在一个异常寒冷的夜晚,他们把伤员身上的被子掠走,带到了自己的住处。面对现实,阿瑟别无选择,只能担当起更多的责任。

在芝罘救助中国伤员

1895年1月20日,与海战相呼应,日本人首先在荣成县境内登陆,对山东半岛发动了蓄谋已久的侵略。遭遇到中国军队微弱抵抗之后,日本人长驱直入,向威海卫进军。而威海卫驻军已经为抵御侵略做好了充分的准备,由于欧洲雇佣军的加入而显得声势浩大。阿瑟曾经参观过这些防御工事,基于中国军队衰落的斗志与清廷的腐败,他认为威海卫只能坚持几个月的时间。然而他还是过高地估计了中国军队的战斗力,威海卫保卫战坚守了几天就垮掉了,随后大批伤员和逃兵涌进芝罘,而芝罘也被视为日本人下一个可能的进攻目标。考验在等待阿瑟跟他的同事们。

1895年2月3日,也就是日军进攻威海卫三天后,阿瑟的妻子康妮在给母亲的信中写道:

昨天27个伤员艰难地来到我们医院,寻找居所和救护。他们的状况极其可怜,身上到处都是枪伤,他们一直步行了三天才来到这里,这期间没有食物,没有住处,在这样零下几度的天气里,他们伤口竟然没有任何包扎。为此,阿瑟忙得不可开交,他最好的助手已经回国欢度新年去了,现在只有他一个人超负荷工作,那些伤员对他的救命之恩感激不尽。

很难想,重伤员是怎么长途跋涉来到这里,一些人肯定活活冻死在路上。这里的中国人看起来对这场战争失去了信心,士兵们抱怨说,战斗开始,长官们一个劲地向士兵喊“冲啊,冲啊”,而他们自己却夹起尾巴,掉头躲进掩体里。这样痛苦的屈辱实实在在给盲目骄傲的中国人上了一课。

伤员陆续到来,截止到第二天晚上十点钟,阿瑟诊所一共接收了56位伤员。后来更多的伤员涌进芝罘,有时一天就来二三十位,红十字医院和阿瑟诊所的床位都被占满了,最后教堂也被用作病房,伤员们成排地横躺在地板上。随着战争的持续,伤兵源源不断,状况越来越糟糕,有的伤兵是被人用篓筐抬过来的,有的则是自己爬着来的。路上没有食物,在这样凛冽的寒风里跋涉近十天才能到达芝罘。未经任何包扎处理,伤口都有不同程度的感染,这对于伤势较轻的士兵,或许能够挣扎挺过来,而那些重伤士兵只有孤零零地被弃在战场上等待死亡。

1895年2月10日,康妮给父亲的信中写道:

阿瑟一直忙得要命,他几乎是筋疲力尽了。上个星期日,他一天都不在家,在手术室里一直到11点,当他上床睡觉的时候,他几乎是累得不能入睡了。那些可怜的伤员身上散发着难闻的臭味,他们的衣服都长时间地被血浸透,有的将近十天之久。其中,有一位失去一只胳膊和双脚的伤兵,他已经彻底绝望了,并且开始绝食。

28个轻伤员坚持回家,他们已经在这里呆了五六天,自认为已经康复,但事实上他们害怕日本人来到这里。阿瑟更担心这些未经治愈的伤员会死在路上。

苦难激发出人们心底的善良,每个人都在尽力地帮忙。中国官员们和英国商人们都为这些伤员慷慨捐助,妇女们都在忙着做绷带和衣服,一些英国军舰的医生也都上岸做手术。

伤员到达医院的第一步措施就是清洗伤口,用1%的克里欧林溶液对伤口进行冲洗,清除伤口的秽物和衣服碎片。然后,再用浸有碘酒的垫子包扎伤口,再用绷带和夹板夹,以确保痊愈。由于有一群芝罘传教士志愿人员的热心帮忙,所有伤员的绷带每天都会换一次,新的包扎物由欧洲社区妇女提供。

这些伤员几乎全是弹伤,千奇百怪的弹伤。阿瑟的助手伍德沃德医生在给家人的信中描述道:

有一个人是后背中弹,子弹是从他的耳朵穿出来的;另一位则是让子弹贯穿了两只耳朵,他的下颚和牙齿都被打碎了;很多人是腿部中枪,还包括一个踝骨中弹的人。其中一个伤势最为严重者,在路上走了四天。他的手臂被子弹射穿了,骨头被打碎,骨碎片刺穿了皮肤,手术之前已经晕倒过两次。保勒先生、道伯森小姐和我前去帮忙,但是这个可怜的人不得不面临一个问题,是否锯掉手臂。我们都不忍心看到他的痛苦呻吟,以及艰难的抉择。最终他还是同意了截肢手术,道伯森小姐给他打了麻醉剂,道奥斯卫特医生开始手术,保勒先生和我负责按住病人、递送器械等。当你手拿一只锯掉的胳膊离开时,那种感觉只想晕吐。

据伍德沃德医生的书信记载,当时的手术条件相当简陋。没有聚光灯,没有输血器械,也没有专业的助理。正是由于条件的局限,阿瑟摸索出一些独特的手术技巧来:病人一被放在手术台上,阿瑟就把必需的器材尽量放在手边,尽量省略助手的传递,然后他走到手术台的前面,用塞满布条倒有氯仿的漏斗倒置在病人脸上,给病人实施麻醉。一旦病人失去知觉,阿瑟就开始进行手术。这期间,他的学生会按照要求不停地倒氯仿,让病人一直处于麻醉状态。但这种方法的最大问题是,随着手术紧张的进展,这位临时的“麻醉师”会愈加关注手术的细节,而忘记单调的麻醉工作,导致病人会在疼痛中苏醒过来!

然而,在如此艰苦的条件下进行手术还不是最让阿瑟头疼的。更大的难题是,阿瑟要费尽心机去说服那些重伤员进行截肢手术,而他们当中的许多人宁死也不愿保留一个残缺不全的身体。他们最为常见的理由是,“为什么?如果没有了腿,我还有什么面子活在世上,我死后怎么见祖宗呢?我娘要问,你的另一条腿哪里去了?娘明明给你两条腿嘛”。这样的逻辑让人难以反驳。有一位士兵,他的左手被炮弹炸得粉碎,惨不忍睹。当他到达芝罘时,阿瑟只能给他截肢了。但他拒绝截肢,三天后,他得了破伤风,全身僵硬,危在旦夕。此时,阿瑟严肃地警告他,只有截肢才有可能挽救生命。最终伤兵还是选择了截肢。令阿瑟惊讶的是,在死亡边缘周旋了数日后,这位锯掉手臂的伤员真的保住了性命,两周后停止抽搐,直至康复。

大概从三月底,芝罘周边的战斗渐渐减弱了,医院里的伤员也越来越少。在一百六十位被收治到医院的伤员中,只有四人去世,两位是在手术后未能度过危险期,两位属于衰竭而死。一共有二十一人进行了截肢手术,两个是膝盖以上的,六个是膝盖以下的,四个截去脚趾,七个截去手臂。如此简陋的医疗条件和生活环境,竟然能有这样高的存活率,在当时真是一个奇迹。

阿瑟与伤员在一起

威海战役的惨烈以及对芝罘的影响

大批难民和逃兵的涌入,使芝罘周边地区陷入混乱,这些逃亡的士兵们成群结队,身处绝境,无所顾忌,对当地人和欧洲居民进行骚扰和劫掠,致使芝罘周围的地区陷入一片混乱。租界内的外国人已经做好了准备抵御对租界的任何进攻,他们筑起了防御沙袋,其中一艘“无畏”号炮艇的艇长,准备在紧急时刻登陆一支部队,保护侨民与红十字会医院的安全。

1895年2月3日,康妮在给母亲的信中写道:

亲爱的妈妈,我们很长时间没有通信了,阿瑟告诉我上次写给家里的信现在还在芝罘邮局。我真希望你现在能够看一看芝罘,它现在看起来就像是北极一样,海上结了冰,远到你看不见的地方,沙滩上到处都是巨大的冰块,并且被巨大的冰冻泡沫和雪堆所包围。在群山后面,灰色的峭壁严肃地凝视着这些冻结的冰雪。

这样严酷的天气增加了战争的残酷,我们听说日本人已经占领了威海卫,正在驱逐中国人……

领事馆写信告诫我们,大约有三个团的反叛士兵会攻击欧洲人的住处,并且建议我们做好准备,一有警报立即逃到租界。他们很可能进行夜袭,但是在这样恶劣的天气里,跨越我们的居所和租界之间一英里长的开阔地带,无疑是送死。阿瑟说,他宁愿被枪杀也不愿意被冻死。他准备了一些涂有辣椒粉的棉花球,每个房间都配备好。一旦有不法之徒的侵入,我们就会撤退到楼上的一个房间里面,把门堵上,点燃楼下的棉球,用令人窒息的烟气熏跑他们。

第二天才发现,涌入芝罘的原来是一些垂头丧气的败兵,而不是什么猜测中的反叛军队,他们失去了统领,就像失去头羊的羊群,随后他们被带到了附近的军营。

这次经历让阿瑟和他的救助队有惊无险,尽管很多士兵撤退到了芝罘,那里的地方官员对他们的态度异常通情达理,为士兵们提供衣食和生活必需品,甚至把欠饷支付给他们。显然出于安全考虑,因此这里一直平安无事,没有发生任何骚乱。

总之,战争给当地人的生活带来了极大的不便。食物供给很快变得紧张起来,一切都在涨价,一个鸡蛋20元钱,肉类成为稀有物品。寒冷的天气阻止了海运,信件不通,战争谣言四起。当地人各处逃窜,把值钱的东西都转移到了乡下。租界里的人们如惊弓之鸟,担心日本人随时会从天而降。

日本人确实在一个晚上来到了,1895年2月17日,康妮在给父亲的信中写道:

一天晚上,七点半的时候,孩子们都上床了,阿瑟躺在炉火前的沙发上,我一边织衣服,一边给他读圣经。这时候,我们突然听到半英里远处的碉堡内响起大炮的吼声,接着是一排排的枪响,成千上万人的喊叫,一切就在我们房后的山那边。有人从男校里冲出来,朝着我们的房子喊道:“日本人来了,医院肯定会发生恐慌。阿瑟医生,请过来安顿一下吧。”阿瑟赶紧去医院,安慰那些瑟瑟发抖的病人,因为大炮的吼声,勾起了他们那些恐怖的回忆。

我们两个人都认为,过去预料的一切现在都真的来了,明天早上这个地方肯定就是日本人的天下。但是让我们惊奇的是,一切竟然还是老样子。渐渐地,我们听说这只是一次小规模的冲突,没有重大伤亡,只有三个人受了点轻伤,阿瑟正在照顾他们。原来七八十个日本兵趁着夜色袭击了中国驻军。有些中国兵逃跑了,留下的士兵进行了有效反击。一直到月亮升起来的时候,日本人无功而返,只是给了中国人不小的惊吓。

……

这是一个黑暗的夜晚,我什么都看不到,但是每一个声音都显得那么清晰,路上到处都是从乡村里面出来的人们,他们恐慌地奔跑着,相互叫喊着。男人,女人还有孩子,甚至在母亲怀里哭泣的婴儿,他们匆忙地在这样寒冷黑暗中奔跑,但是不知道究竟要到哪里去。后来我们听说,许多绝望的妇女不愿意面对这种未知的恐惧,掐死了她们的孩子,然后上吊。

战争带给人们的痛苦让阿瑟的医疗队无奈。1895年2月24日,康妮在写给母亲的信中描述了更加骇人的情形:

亲爱的母亲,战斗在我们周围进行,幸好我们还算安全。不过可怜的村民们却受到周围成千上万士兵的骚扰。日本人抢劫他们的衣服和食物,拆下他们的门窗用作燃料。然而,中国部队也有极其恶劣的行为,那些肮脏可怕的事情我真不愿意提及。你难以想象,一些在威海卫伤势严重的士兵,爬行着去村里寻找避难所,却被人们扔进海里淹死。

超负荷的工作和寒冷的天气让阿瑟疲惫不堪。康妮认为阿瑟需要一段时间的休养,要不然他恐怕撑不到这个夏天。但是,战争在继续,伤兵在呻吟,死神不给他们任何喘息之机,因此,阿瑟想做更多的工作而不是减少工作量,由于他卓有成效的工作,上海各界为战争救护捐助的银两达1100两,这些资助和信赖让他更加拼命地工作。这位虔诚的基督徒坚信,上帝从来不会送来金钱,除非是那里需要它们。

军民的赞誉:“西国扁卢”

在战争中,红十字会医院所做的工作打开了地方官员的眼界,欧洲外科手术的奇效让他们震惊并钦佩。阿瑟在给姐姐丽齐·斯帕尔的信上说:“芝罘的官员急切地希望我能够建立一所医校,为他们的军队提供医疗人才。”

中国人对阿瑟的感激之情落实在他们积极进取的实际行动中。在人道主义和科学精神的感召下,战争结束后的几个月,新男子学校的筹建工作开始了,基础建设需要大量的建筑材料,阿瑟找到孙将军,希望能从他的私人石料厂搞到一些石材。孙将军应诺得十分干脆:“我会派士兵去搬运石头,你挽救了他们的生命,他们会很乐意为你效力的。”孙将军言出必行,运送石料的总量超过800吨。不仅如此,新学校需要从上海运来五架特制的横梁,英国货运公司要价昂贵,为节省开支,当地政府的航运公司承担了横梁运输任务,只是象征性地收取些许费用。

战争结束不久,孙将军和他的随从骑着马来到教会院落。在他们身后跟着一个乐队,一群士兵抬着一块硕大的木制横匾,上刻赞扬的题词,他们将这块横匾挂在医院的门脸之上。匾额的中央是四个魏书大字“西国扁卢”。“扁”指的是中国古代神医扁鹊,“卢”是另一位公元前6世纪的名医,在中国,“扁卢”是医生的最高赞誉。

来源:《文史知识》2010年01期 周怡;董文娜

文章末尾固定信息