诗歌是一种思维活动,但更是一种情性的表达;同样,草书虽然是一种艺术创作,但也更多是一种情性的表达。正如李泽厚《美的历程》中所说:在中国所有艺术门类中,诗歌和书法最为源远流长,历时悠久。书法和诗歌同在唐代达到了无可比拟的高峰,既是这个时期最普及的艺术,又是这个时期最成熟的艺术。且书法与诗歌相辅而行,具有同一审美气质,亦是唐时艺术精神的集中体现。

章草走向新妍形成小草,即今草,今草着眼于开张而成大草,大草中节奏强烈的作品称“狂草”,狂草“达其性情,形其哀乐”更见情性,具有中国特有的浪漫主义色彩。诗歌、草书是抽象的,不易走进寻常百姓家的生活,但探究美和享受美的过程,却是人们共同的情怀。这让人想到了宗白华先生关于写诗的一段感受:“记得我在同郭沫若的通信里曾说过:‘我们心中不可没有诗意、诗境,但却不必定要做诗。’这两句话曾引起他一大篇的名论,说诗是写出的,不是做出的。他这话我自然是同意的。我也正是因为不愿接受诗的形式推敲的束缚,所以说不必定要做诗。”当下,不必定要做诗,不必定要狂草,但我们终有情性的追求。或身处繁华的都市,或僻居静谧的海岛,只要我们有一份情怀和诗性,即可有诗境之存在。

台湾林雪铃教授根据维柯在《新科学》中的论证,对“诗性思维”作了这样的阐释:“诗性思维,又称原始思维,意指人类儿童时期所具有的特殊思考方式。其特征为主客不分,运用想象力将主观情感过渡到客观事物上,使客观事物成为主观情感的载体,从而创造出一个心物合融的主体境界。”如果草书的线,以及由线所产生的点线面视作客观事物,那么草书的本体就是运用想象力和发挥主观情感的载体。古人常以酒作为草书创作的媒介,或大智若愚,或若即若离,或若实若虚,或明昧参半,常主客不分。唐代韩愈在他的《送高闲上人序》里这样说:“张旭善草书,不治他技,喜怒窘穷,……有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变,可喜可愕,一寓于书,故旭之书变动犹鬼神,不可端倪,以此终其身而名后世。”如果将草书的“变动犹鬼神,不可端倪”视为原始思维,那么“喜怒、无聊,不平,有动于心,必于发之”的举动则明显具有儿童的自然天性,“见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实”,草书如诗一般暗示着自然界的各种形象,情景交融,所以草书一定是诗性的、抽象的造型艺术,它让人“唯观神采,不见字形”,让人“达其性情,形其哀乐”。

初次欣赏草书(狂草),如同品读诗歌时会产生短促的突然,不能及时入怀或有些许的恍惚。如同观赏当下的装置艺术,或许能通过稍息的视觉感受引起曾经的艺术记忆,记忆强化了我们的审美经验,我们由观众变成了作品的参与者,犹如置身诗境一般,尽情释放对于草书美的情性,无关也有关于草书的点画、线质、运动、节奏所产生的时间、空间以及幻象。早在东汉末年,草书就已风靡一时,无数钦慕者为之疯狂,草书的诗性美在那时初见端倪。

东汉的几位皇帝也酷爱草书,尝诏令草书名家创作草书尺牍,或用以上书,或用以欣赏。就书法的作品感而言,尺牍和上书本身就极具书写性和节奏感,由书写的内容引发情感的自然注入。草圣张芝只是隐居山林的名士,却令无数草书爱好者心向往之,其中,甚至不乏名士,赵壹在《非草书》就说:“余郡士有梁孔达、姜孟颖者,皆当世之彦哲也,然摹张生之草书过于希孔颜焉。”草书爱好者则“专用为务,钻坚仰高,忘其疲劳。夕惕不息,仄不暇食。十日一笔,月数丸墨。领袖如皂,唇齿常黑。虽处众座,不遑谈戏,展指划地,以草刿壁。臂穿皮刮,指抓摧折,见腮出血,犹不休辍”,草书家之众、慕者之众,盛况空前,形成了中国书法史上的第一次草书热潮。此时草书的“状似连珠,绝而不离”到欲罢不能的“见腮出血,犹不休辍”,不正是后来陈子昂关于诗歌声嘶力竭的呐喊吗:前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下。

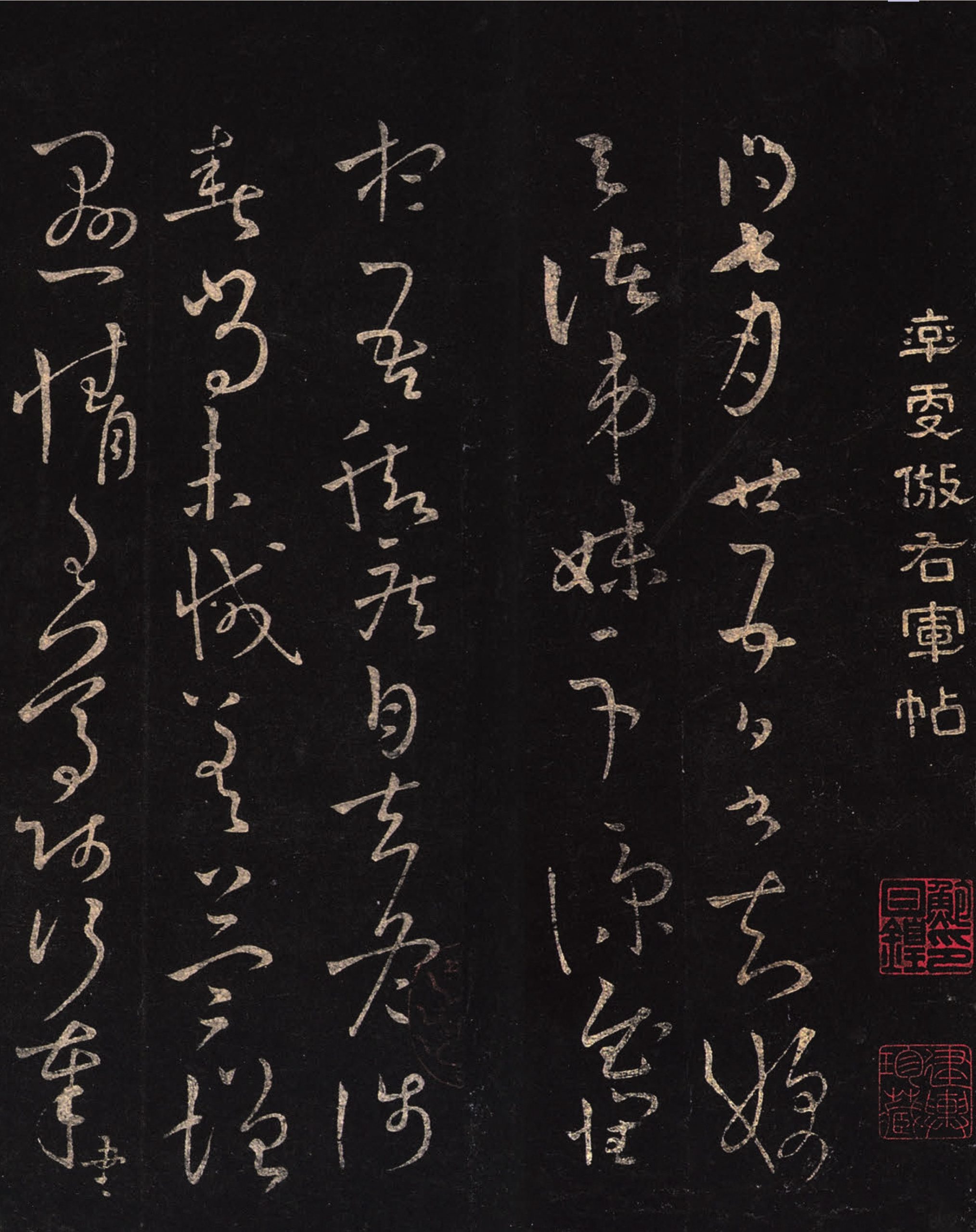

初唐孙过庭书论文章《书谱》,明确把草书作为抒情达性的艺术手段,并将草书与诗歌并行与自然同美:“情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心。”《书谱》中“五乖与五合”的阐述更与诗歌的创作状态暗合,“五乖五合”归纳了书法创作中精神状态和创作情绪、创作环境、工具材料、创作欲望五个方面,也正是在诗歌创作时“心”“物”“境”的和谐统一,“得器不如得志”,“神融”才能“笔畅”。

以张旭、怀素为代表的狂草,如同李白诗歌的无所拘束,把悲欢喜怒痛快淋漓地倾注在笔墨之间。开放的大唐,狂草是一道亮丽的风景。晚唐文宗皇帝诏向全国御封“张旭草书”、“李白诗歌”和“裴旻剑舞”并为三绝,历史上第一次出现了诗歌、草书、舞蹈的三位一体,将中国抒情且抽象的“线性艺术”,推上了从远古以来的全新高度,让人觉得丰满、自信。从艺术的规律来看,三者的“神”是相通的,“通神”之说与李白的“入神”一脉相承,共同的表达着诗人和书家的“情性”,这也是弃“篆隶楷行”不选,唯把草书列入三绝的关键之所在。通过唐代诗人赞美狂草的诗歌,更能感受到诗书王国的魅力。

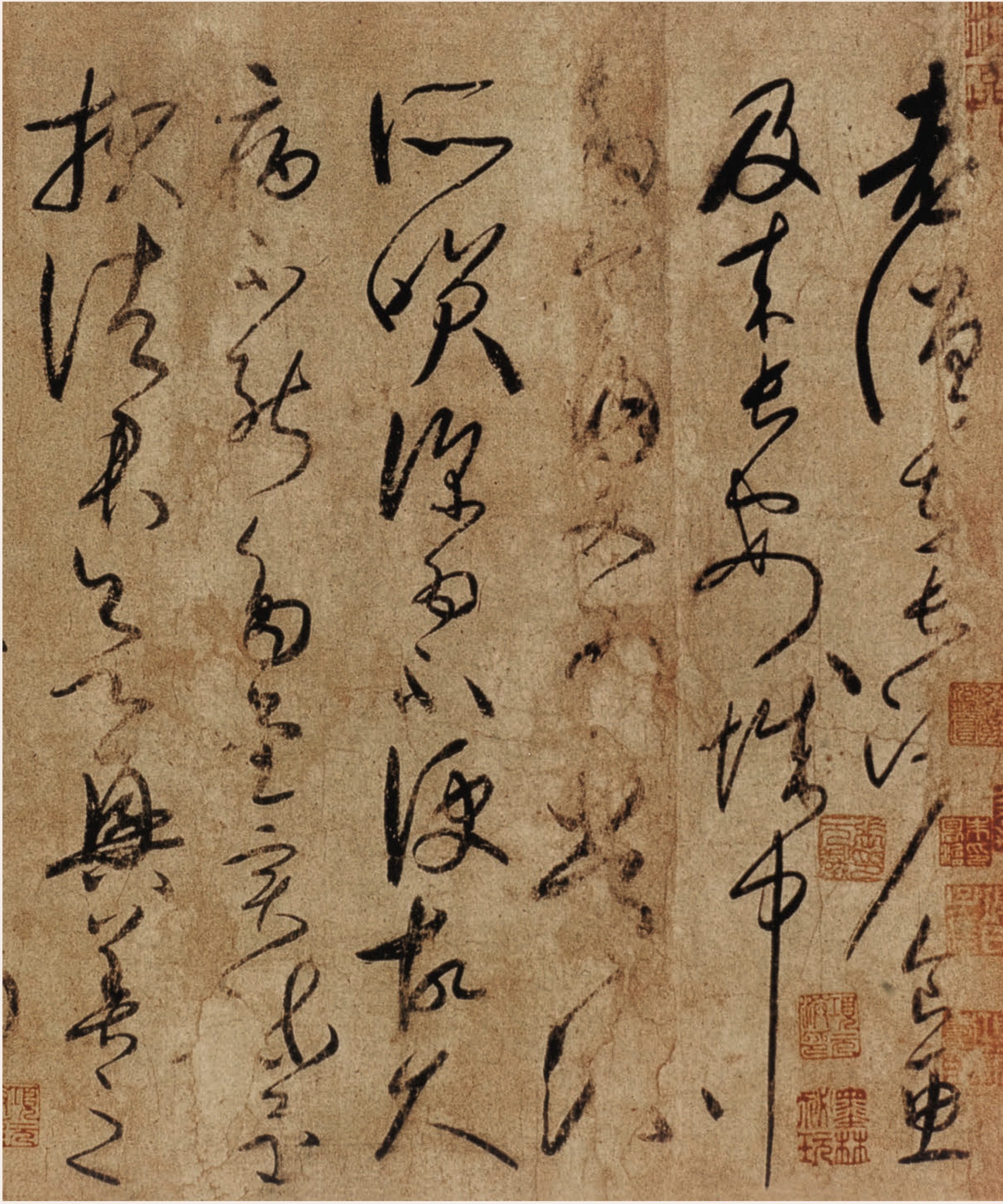

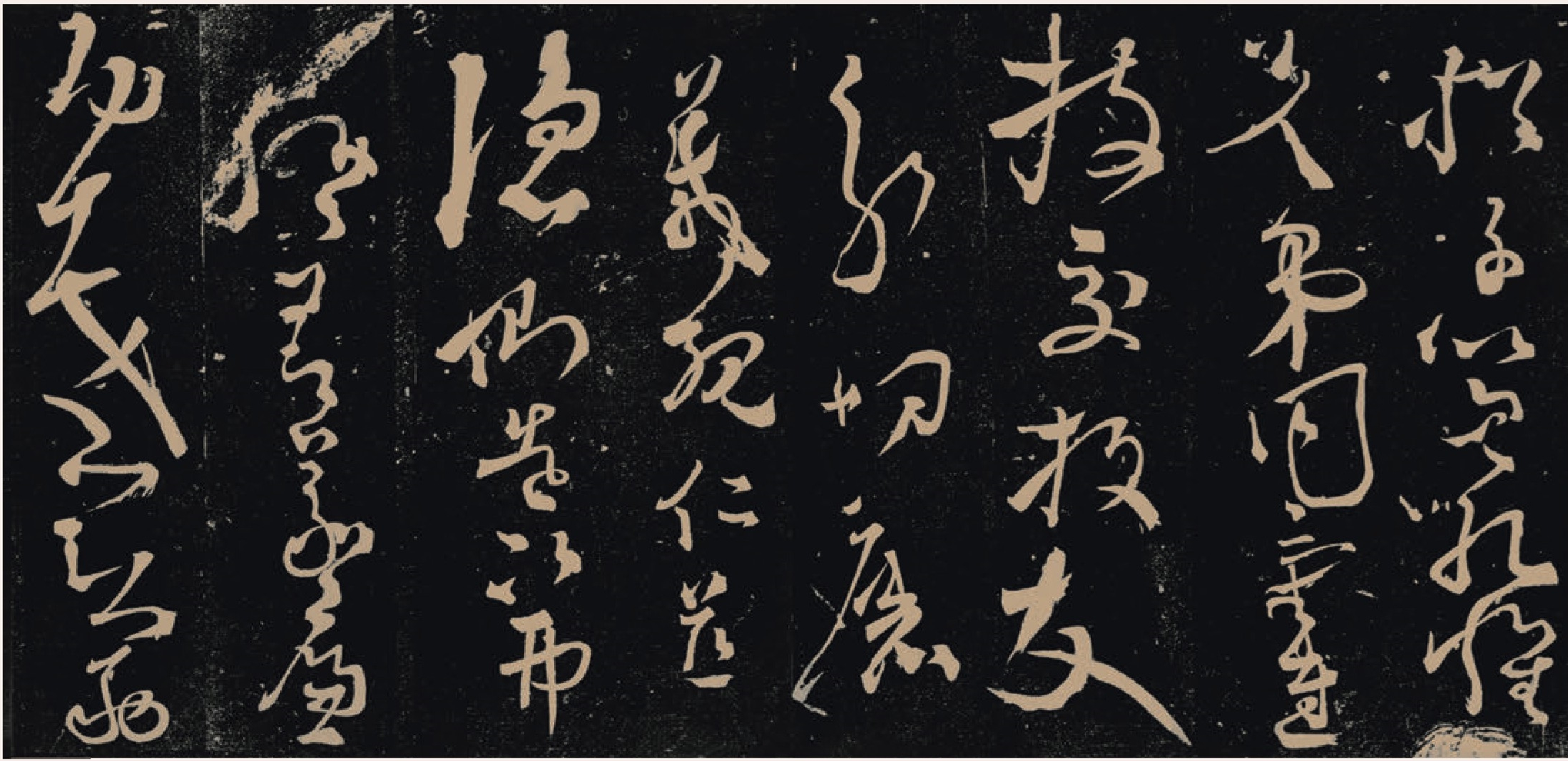

唐代描写草书的诗歌中,主要围绕“颠张醉素”,可见二人草书在唐代的影响。草圣张旭对狂草有开创之功,“旭肥素瘦”只是时人对二人草书表象的主观感受,其实怀素的笔法也是从张旭而来。狂草变动犹鬼神,兹抄录几首,聊当举隅。

李颀在《赠张旭》中,有“皓首穷草隶,时称太湖精。露顶据胡床,长叫三五声。兴来洒素壁,挥笔如流星。”之句。杜甫《饮中八仙歌》:“张旭三杯草圣传,脱帽露顶王公前,挥毫落纸如云烟。”李白《草书歌行》:“少年上人号怀素,草书天下称独步。……吾师醉后倚绳床,须臾扫尽数千张。飘风骤雨惊飒飒,落花飞雪何茫茫。起来向壁不停手,一行数字大如斗。怳怳如闻神鬼惊,时时只见龙蛇走。左盘右蹙如惊电,状同楚汉相攻战。”鲁收《怀素上人草书歌》:“有时兴酣发神机,抽毫点墨纵横挥。风声吼烈随手起,龙蛇迸落空壁飞。连拂数行势不绝,藤悬查蹙生奇节。划然放纵惊云涛,或时顿挫萦毫发。自言转腕无所拘,大笑羲之用阵图。狂来纸尽势不尽,投笔抗声连叫呼。信知鬼神助此道,墨池未尽书已好。”可见,诗歌和草书相辅相行,有着同样的“情性而为”,审美价值和艺术核心是一致的。

(原标题:《草书的诗性美》)

来源:学习时报 2016-08-18 朱雷刚

图片来源:《中国书法》2020年第9期

文章末尾固定信息