▲《历朝贤后故事图册之女中尧舜》,清,焦秉贞绘。高太后执政期间,勤俭廉政,励精图治,后人誉为女中尧舜

元祐四年(1089)三月,苏轼终于再也受不了了。他向垂帘听政的太皇太后高氏表示,自己决计无法继续留在中央了,恳请朝廷垂怜,还是让他苏某人赶紧离开东京汴梁,到外地去做个小官吧。

这不是苏轼无能,而是他的敌人们实在是过于丧心病狂了。自元祐元年(1086)九月司马光病故开始,朝中谏官对他的攻击就一波接着一波。这些人对苏轼的抹黑已经到了匪夷所思的地步——元祐元年,苏轼第一次主持学士院考试的时候出了道《师仁祖之忠厚,法神考之励精》的试题,被谏官们说成是“讥讽先帝”;元祐二年,苏轼第二次主持学士院考试,干脆就被谏官们攻击是“以王莽、袁绍、董卓、曹操之术为问”;等到元祐三年二月,苏轼知贡举之后,谏官们的攻击甚至已经开始预判了,他们说苏轼这次科举“想必会”黜落掉所有引用王安石三经新义、与自己学术思想不同之人,因此罪大恶极,必须严惩!

当然,这种纯粹捕风捉影、甚至是大开脑洞的指控当然没人会放在心上,然而来自谏官们的攻击一次比一次凶猛却是真的。元祐三年二月这次荒谬的指控就像是一个总攻的信号,此后台谏官们前仆后继,在近一年的时间里向苏轼发动了最猛烈的攻击,他们弹劾他结党营私、弹劾他排斥异己、弹劾他思想反动,弹劾他妄议朝政!苏轼本人不为所动,他们就从苏轼的学生故旧下手,苏轼本人的言行没有问题就从他的思想上进行攻击!最后即便是太皇太后高氏一直对苏轼青眼有加,却也不得不捏着鼻子答应了苏轼自请外放的要求。

那么苏轼到底是犯了什么塌天大错,以至于让这些谏官把他当成了眼中钉肉中刺呢?别着急,且容细细道来。

“鏖糟陂里叔孙通”

苏轼犯下的第一条大错,是诙谐。

当然,有人说是诙谐,有人却可能认为这是嘴贱。反正无论如何,苏轼好诙谐,天下皆知。这位苏学士年过五十,依然能给司马光起绰号叫“司马牛”,与其吵嘴时讥讽对方施政犹如王八乱蹬(鳖厮踢),可以说是诙谐到了极致。

司马光本人虽然并不在意苏轼的这点小毛病,然而反变法派中的许多人物却早就已经看苏轼不顺眼了。苏辙后来曾经做过一个总结,道是:“时台谏官多君实(司马光之字)之人,皆希合求进,恶公(苏轼)以直行己,争求公瑕疵。”换而言之,台谏官对苏轼的“围剿”其实在司马光生前便已有迹象,只是司马光身为反变法派的领袖,死前正倾力举荐苏轼出任翰林学士,因此这些人也不好发作,这才让苏轼过了几天安生日子。

▲“清忠粹德”碑楼,山西夏县司马光墓。司马光病故之后,反变法派中竟然没有一个人能全面继承其政治遗产,导致元祐初年政坛乱象频发

按理来说,既然意识到了自己这张破嘴容易得罪人,那就应该安分守己。结果苏轼偏不!就在司马光病故后没几天,他竟然又一次主动出击,给别人安了个外号。只是这次被他嘲讽的人可没有司马光那样大度了。

被苏轼嘲笑的这位姓程,名颐,字正叔,洛阳伊川人,乃是北宋著名的思想家、教育家,与其兄程颢并称“二程”,精于义理之学。司马光在元丰八年(1085)回到中央之后深感教育之重要性,因此决定从天下选贤任能,来教育尚未成年的小皇帝,从根源上杜绝第二个神宗皇帝出现的可能性。而这位程先生就是他千辛万苦寻来的教育家。至于这人的性格……咱们举个简单的例子就明白了:后世天下闻名的“饿死事小、失节事大”之语,就是从他口中说出来的。

▲程颢、程颐“二程”塑像,位于河北滦南北河公园尚民广场。他们的学说也被称为“洛学”,与同时代的张载所创的“关学”颇有渊源,二者理学思想对后世有较大影响

所以说这样一位严肃的人物,天生就跟苏轼犯冲。

司马光死后,程颐被指派为丧事的主持人。结果正巧此时朝廷大享明堂,祭祀上天——宋代制度,天子三岁一亲郊,也就是说每三年皇帝要亲自主持一次祭天大礼。因此每次大享明堂之后都必然要大赦天下,大赏群臣。等到礼毕,朝中大小官员们正准备回家,忽然有人提议说司马相公没了,正好今天人也全,大伙又都有空,不如一起去司马相公府上探望一下如何?

众人纷纷点头,表示好啊好啊、同去同去。结果就在大家准备一同去的时候,程颐忽然跳了出来,说诸位且慢,咱们今天不能去祭拜司马相公。

这下大家都愣住了,然而程颐却不慌不忙地解释了起来。他说诸位都读过论语,孔子“于是日哭,则不歌”——你们琢磨琢磨,现在去司马相公府上祭拜他,合适吗?

程颐引用的这句话出自《论语》中的述尔篇,不过严格说起来的话,这也不是孔老夫子的原创。《礼记》有云:“吊于人,是日不乐”,咱们知道,《论语》实际上是孔子学生们对其言行的记载。所以说白了,这是学生们对自己老师的彩虹马屁:您看到了么?我们老师一言一行,皆合乎“礼”啊!

而一旦说到这“礼”,事情就麻烦了——《礼记》中还说了:“居丧不言乐,祭事不言凶。”那眼下这些人刚刚结束明堂大礼,再去人家司马相公府上祭拜,显然与礼不合啊,从这个角度来说,程颐这劝诫,没毛病!

可问题在于你程颐一介布衣,才被司马相公看中举荐入朝做了一个小小的秘书省校书郎,难道你对“礼”会拥有最终的解释权吗?要知道,宋代学术思想较之于汉唐时期,已经发生了很大的变化,你程颐追求“三代之治”,希望恢复古礼,可你说了也不算啊!苏轼听到这个说法后更是嘿嘿一笑,说程颐可真是“鏖糟[áo zāo]陂里叔孙通”啊!

叔孙通是汉代制定礼法的太常——刘邦刚做皇帝的时候汉朝礼制不全,功臣们在朝堂上大呼小叫,尊卑不分,一度让刘邦非常头疼。得知此事的叔孙通毛遂自荐,带着几十位儒生制定了汉代朝仪,在长乐宫落成之后施行于朝堂之上,一下子就让原本乱糟糟的朝堂变得秩序俨然,而原本没大没小的臣子们也为之震动,再也不敢喧哗无礼了。这让平日里大有无赖习气的汉高祖极其赞叹,说“吾乃今日知为皇帝之贵也!”因此将程颐比作叔孙通,那绝对是没有贬低之意的。

可这话的关键在于“鏖糟陂里”四个字上。鏖糟即肮脏之意,鏖糟陂是开封城外西南十五里的一个地名,向来以脏乱差闻名,于是叔孙通跟鏖糟陂里联系起来之后瞬间就变了味。这就好像是有人觉得自己擅长唱歌,结果你嘿嘿一笑,盛赞他是“下水道里张学友”一样。

苏轼对程颐的不满估计也不是一天两天了,且不说两人迥然不同的性格,单说这学术思想,两人也是大相径庭。苏轼治学号称“情本”,正所谓“夫六经之道,惟其近于人情”,既然如此,活人难道能被死经书给憋住吗?我们大享明堂之后思念司马相公,这乃是真情萌发,难道就因为论语上孔子“是日哭,则不歌”就硬要憋着等到第二天再去祭拜?开什么玩笑!

▲程颐,字正叔,学者称伊川先生。曾任国子监教授和崇政殿说书等职。苏轼一句玩笑话得罪程颐,后者将此视为奇耻大辱,其乡党弟子自然也不肯善罢甘休

所以在表面的一句玩笑背后,实际上是两个人在思想和性格上的全面碰撞。程颐将此事视为奇耻大辱,其乡党弟子自然也不肯善罢甘休,连带着苏轼的一群老相识也跟他反目成仇——比如说在元祐元年十二月首先上疏攻击苏轼“讥讽先帝”的左司谏朱光庭,他与苏轼同为嘉祐二年(1057)进士,又在元丰八年同被司马光举荐,本来蛮有交情。可由于他祖籍河南偃师,又曾经在二程门下求学,因此在苏轼讥讽程颐之后马上就跟苏轼翻了脸,雪片般的奏疏接二连三地被递到了太皇太后的案头!

不过更糟的事情还在后头:苏轼身上的毛病,可不仅仅只有好诙谐这一项。

王安石第二?

苏轼犯下的第二条大错,是文采出众。

这实在是很荒谬的一件事,历朝历代,只有嫌这人才华不够的,却从来没有谁因为文采太高而受到歧视的。只不过苏轼实在是过于倒霉,在他之前,另一个才华极高、个性极强、被召入东京后迅速获得官家赏识而升任翰林学士的人,叫王安石。

宋代制度重文轻武,而翰林学士又是当朝所有文臣中地位最为清贵的一个。更要命的是宋代挑选宰相和执政大臣,一般都是从三司使﹑翰林学士﹑权知开封府和御史中丞中进行提拔,因此这四个官职习惯被大伙称为“四入头”。换而言之,苏轼当上这个翰林学士不要紧,要紧的是他下一步很可能就一步登天,成为真正的宰执大臣,主持政事了!

因此很多人的第一反应是,难道当年王安石平步青云、搅乱朝政之事又要重演吗?这怎么能行!咱们得赶紧把这事给拦下来啊!

苏轼自己对这事也是心知肚明,元祐三年,他在《乞罢学士除闲慢差遣札子》系统总结了自己频繁遭到别人攻击的原因,抱怨道:“自登州召还,至备员中书舍人以前,初无人言。只从参议役法,及蒙擢为学士后,便为朱光庭、王岩叟、贾易、韩川、赵挺之等攻击不已,”而早在元祐元年九月,也就是苏轼刚刚升任翰林学士的时候就有人指出苏轼品行不够,升任翰林学士已经是“极其任矣,不可以加矣”,如果再让他高升一步的话,“则愿陛下以王安石为戒”。

在朝中众人看来,假如苏轼在朝中只当个小官,那他的才学和性格都不是问题。但眼下他有进入执政班子的可能,那这个人身上的“不确定性”实在太大,便自然而然地成了一种危险。因此就算同为反变法派,大家也不希望看到苏轼成为真正能掌握这个国家命运的人。更何况此时的苏轼也羽翼渐丰,秦观、黄庭坚等人围绕在苏轼身边,已经渐渐成为朝中一股不可轻视的政治势力,而这些人万一到时候为虎作伥,我大宋还经得起再折腾一次吗?日后朱熹曾对此时朝中诸人的心态有过一番精妙的总结,道是:“但教东坡做宰相时,引得秦少游、黄鲁直一队进来,坏得更猛。”

这就是为什么台谏系统对苏轼的第一次攻击集中爆发于元祐元年末到元祐三年初的这段时间里——因为此时正是司马光死后宰执班子调整的空当,在这段时间里集中对苏轼进行攻击,恰好拦住了他更进一步的道路。而元祐三年四月,宰执班子七人全部到位,苏轼的进位空间已经被彻底堵死,忽然间台谏系统对他本人的攻击力度就小了下来。

然而他们对胡宗愈的攻击力度却突然大了起来。

胡宗愈是谁?他为什么这么倒霉?

旧党大分裂

胡宗愈,字完夫,常州人,曾任御史中丞,在元祐三年初位列宰执班子。平心而论,他跟苏轼的交情,很一般。

不过问题在于,他虽然跟苏轼的交情一般,却也不肯像其他台谏官学习对苏轼进行疯狂的攻击!更可恶的是他不但不肯攻击苏轼,还跟哲宗小皇帝胡说八道!进献了《君子无党论》,跟太后说要多多任用不结党的中立之人!

这还了得!

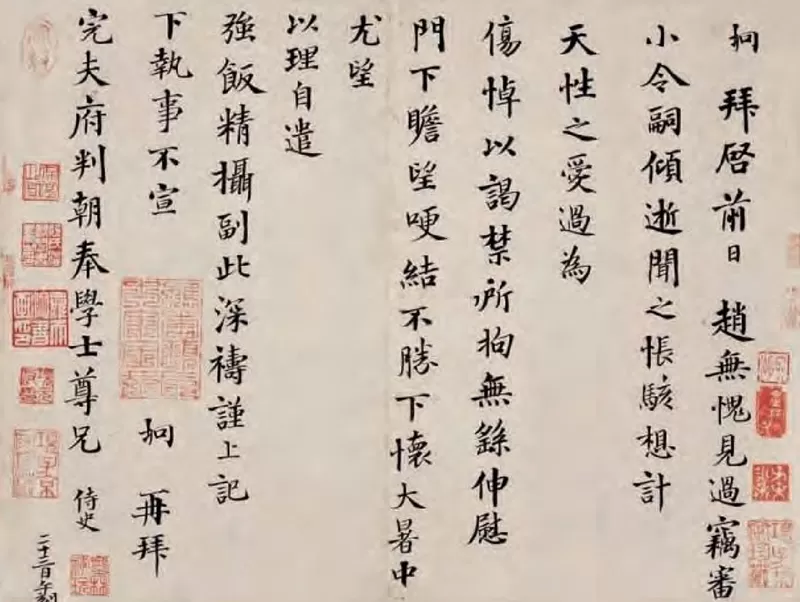

▲《致胡宗愈伸慰帖》,宋,唐坰,纵27.7厘米,横36.8厘米。内容是讲唐坰从赵君锡处得知,胡宗愈的儿子夭殇,于是写信安慰他。胡宗愈虽然跟苏轼的交情一般,却也不肯像其他台谏官对苏轼进行疯狂的攻击,在元祐三年开始被台谏扣上各种罪名

于是从元祐三年五月开始,台谏系统对这位前任御史中丞展开了疯狂的攻击,由人送绰号“殿上虎”的谏官刘安世带头,连上数十本,总结了胡宗愈的十几项大罪!这些罪名非常有趣,咱们看看就知道了:

“宗愈自为御史中丞,论事建言,多出私意,与苏轼、孔文仲各以亲旧相为比周,力排不附己者”——这批评的是胡宗愈跟苏轼排斥异己,甭管是真是假,还算师出有名。

“苏轼试馆职策题,乃引王莽依附元后取汉室之事以为问目,士大夫皆谓其非所宜言;且台谏官数尝论奏,而宗愈不惟无所弹劾,反又劝止同列”——这批判的是胡宗愈不肯攻击苏轼,论调就开始变得诡异了。

“臣伏闻自昔执政之臣,或为言者所击,率皆归第阖门待罪……按宗愈之所以报陛下,则非止不以节行,而又贪墨急进,违弃礼义,明知台谏皆有弹劾,而尚起视事,一如平日”——这批判的是胡宗愈为人不知廉耻,被弹劾后竟然照常工作,而没有主动请辞!

台谏的批评一次比一次离谱,一次比一次苛刻,到最后苏轼自己都看不下去了,他专门上了一道奏疏,指出“近日王觌言胡宗愈,指臣为党,孙觉言丁骘,云是臣亲家。臣与此两人有何干涉?”你们攻击我没问题,攻击我的学生朋友也没问题,可连跟我没什么关系、仅仅是在党争中保持中立的人都要攻击,是不是太有病了?

那么说太皇太后就看不出来这些人对苏轼和胡宗愈的攻击都是无稽之谈么?她难道就不管管这事吗?

这种台谏乱象实际上在北宋已经持续好多年了,自仁宗时期开始,台谏官们就以“敢言”而著称。台谏系统作为北宋朝堂上“异论相搅”的重要组成部分,极少会因为自己对其他人的攻击而承担责任。即便是有时候真的做得过火,贬官外放一段时间也就回来了。而在元祐初年,垂帘听政的高氏正需要台谏官们来为她平衡宰执大臣们手中的权力,所以她对台谏官们表现出了极大的耐心——而且你们说你们的,大不了我不听不就完事了么?

其实元祐初年政坛上的许多乱象,归根结底都是司马光的问题。

神宗皇帝驾崩后,司马光虽然重返中央,但是却死得太早。因此元祐更化确立的全部政治路线竟然只有四个字,那就是“反对变法”。而一旦变法派全都被排挤出京,下一步要怎么做,大家竟然都没了主意。

更要命的是司马光病故之后,反变法派中竟然没有一个人能全面继承其政治遗产,朝堂之上再没有如司马光一样既能获得太皇太后信任、又有足够资历能够统领所有反变法派的核心人物了。所以在苏轼与程颐的关系恶化之后,一场异常混乱的党争就此展开。

党争的一方自然是程颐和他的乡党弟子们,由于程颐乃是洛阳人,因此这一派后来就被称为“洛党”;而跟他针锋相对的苏轼及其同乡门人则由于苏轼出身四川,所以被称为“蜀党”。双方你来我往,攻讦不休,洛党说苏轼讥讽先帝、心怀不轨;蜀党就说程颐争名逐利,邪说乱政。然而在蜀洛两党之外,其实还有第三股政治势力蠢蠢欲动,那就是“朔党”。

▲《西园雅集图》轴,元,赵孟頫,绢本设色,纵131.5厘米,横67厘米,现藏台北故宫博物院。西园是北宋驸马都尉王诜的宅第花园,王诜曾邀苏轼、苏辙、黄庭坚、米芾、秦观、李公麟以及日本圆通大师等当代十六位文人名士在此游园聚会。后人景仰之余,纷纷摹绘。据考证,西园雅集举行于元祐二年(1087)秋,此时苏轼正在翰林学士任上,在洛党看来,苏轼和他的朋友们俨然也是一“党”

朔,有北的意思,朔党首脑人物多是北方人士,故此得名。这些人以台谏官居多,其首领乃是元祐元年升任御史中丞的刘挚。他们当初曾依附在司马光周围为其爪牙,然而在司马光死后,他们却成了元祐初年最不受控制的一股政治势力。

在元祐初年的党争过程中,蜀洛两党的互相攻讦既有苏轼与程颐之间“鏖糟陂里叔孙通”事件的偶然因素在其中,也有程氏与苏氏在学术思想上互别苗头的必然因素在里面。但归根结底,蜀洛两党与其说是有意识的结党营私,倒不如说是苏轼与程颐的好友门生自发性地为了维护两人而进行的互相攻击。可在这两党之外,以刘挚为首的朔党却功利性十足,他们的一举一动往往带有极其鲜明的政治色彩,下手也更加狠辣。三方互相攻讦,直搞得朝堂上是乌烟瘴气。

不过很快,胜负就分了出来。

自请外放

这场混战中第一个出局的是洛党。

别看苏轼这人不拘小节,然而毕竟宦海沉浮多年,又经历过乌台诗案,总归是知道了有些话能说,有些话不能说。可程颐在被司马光推荐入京之前乃是一介布衣,完全没有政治经验,所以他竟然敢在小皇帝面前“以师道自居”,甚至在小皇帝生病时大放厥词,说既然皇帝不能临朝,那你太皇太后也“不当独坐”,彻底惹火了高氏,最终被罢黜了事。

平心而论,蜀洛党争持续的时间不长,然而影响却极其巨大。一方面朔党在其中推波助澜,夸大双方矛盾;而另一方面,程颐被罢黜之后他的许多学生立志报仇,在朔党的纵容下不断向苏轼发动反击。朔党首脑之一的王觌甚至赤裸裸地说出了自己心中所想:“颐、轼自擢用以来,皆累有台谏官论列。若使二人者言行全无玷阙,亦安得致人言如此之多也?近日既察颐而逐之,惟轼尚存,公议未允。”

好个“安得致人言如此之多也”,好个“公议未允”!在这些人看来,只有苏轼从翰林学士的位置上退下来,彻底失去了进入宰执班子的可能之后,他们才会放过苏轼。

苏轼不是不能继续与这些人斗下去,但他是实在不愿再继续下去了——要知道,太皇太后高氏对苏轼的宠信非比寻常,从元祐元年开始,她就一直坚定地站在苏轼这边。可他苏轼能得到太皇太后垂青,他苏轼的朋友和弟子呢?他们难道也都能得到太皇太后的宠信么?

显然不行,苏轼的同乡吕陶就因为替苏轼说了几句好话,就在元祐二年八月被贬出京城。苏门四学士之一的黄庭坚被台谏扣上了“亏损名教,绝灭人理”的帽子,在元祐三年仕途受阻:“诏新除著作郎黄庭坚依旧著作佐郎,以御史赵挺之论其质性奸回,操行邪秽,罪恶尤大”;同为苏门四学士之一的秦观,只是一个小小的秘书省校对黄本书籍,竟然也要被扣上“素号薄徒,恶行非一”的帽子。苏轼觉得自己已经完全看明白了——只要自己一天还在翰林学士的位置上待着,台谏系统的这些人就一天不会让自己安生!搞不动自己,就会从自己身边的人下手!所以不如我干脆一点,自请外放吧!

终于,在元祐四年三月,苏轼离开了遍布荆棘的东京汴梁,重新回到了阔别多年的杭州。

▲《东武帖》,宋,苏轼,元祐四年(1089),纸本,行书,纵28.7厘米,横66.1厘米,现藏台北故宫博物院。释文:“东武小邦,不烦牛刀。实无可以上助万一者,非不尽也。虽隔数政,犹望掩恶耳。真州房缗,已今子由面白,悚息、悚息。轼又上。”东武,即宋时密州,当时王巩知密州,苏轼正在二次赴杭途中

苏辙为什么平步青云

“性格即命运”,这句话用在苏轼身上,真是恰当极了。

若非是苏轼这样狷狂的性格,那么他在朝中便不会引来如此之多的恶意,更不会留给别人如此之多的把柄;可假如他不是这样的性格,那么他也写不出那些传颂千古的佳句,引来太皇太后的垂青,让他在元祐初年残酷的政治绞杀中安然无恙。

相比之下,苏轼的弟弟苏辙却在元祐年间四平八稳,一步一步地走到了大宋朝的权力巅峰:他在元祐元年十一月升任中书舍人,之后再升任翰林学士、吏部尚书,一直干到了宰执之位。可以说,他哥哥苏轼蹚过的雷,他一个不落地全都踩过了一遍。然而由于苏辙“寡言鲜欲”,不像那哥哥那样浑身都是破绽,反而是安安稳稳地走了过来。

其实元祐四年之后的朝堂上,也只有苏辙这样老成持重的人才能生存下来。咱们前边讲过,司马光发动的“元祐更化”其核心思想只有“反对变法”四个大字。而朔党诸公每日忙着钩心斗角,更是拿不出一个像样的施政理念来,于是只好旧事重提,加大对变法派的迫害力度,甚至制造出了“车盖亭诗案”,污蔑已经被贬外放的前丞相蔡确于车盖亭作诗十首,其中大有不敬之意,必须严惩!最后蔡确被贬死到了岭南——这不算什么,关键在于谏官们借题发挥,指出蔡确等变法派在朝中还有同党,而为蔡确求情之人,显然就是他的同党!最后甚至鼓动着把上疏求情的范纯仁、王存等人都贬出京城了!

要知道,范纯仁,那可是范仲淹的儿子,当年在神宗变法时连续上疏触怒了王安石的主,是朝中最著名的反变法派之一。在元祐初年几乎跟司马光等人一起确立了元祐更化的政治路线,结果就因为对贬死蔡确这事表达了一点不满,硬是被谏官们扣上了袒护蔡确的大帽子,被贬出京了!这还有道理可言吗?而就连范纯仁这种天天在朝中喊着“朝中无党”的老好人都被贬斥了,那他苏轼如果还在朝中的话,遇到此事会一言不发吗?发言之后还能全身而退吗?恐怕都是未知之数。

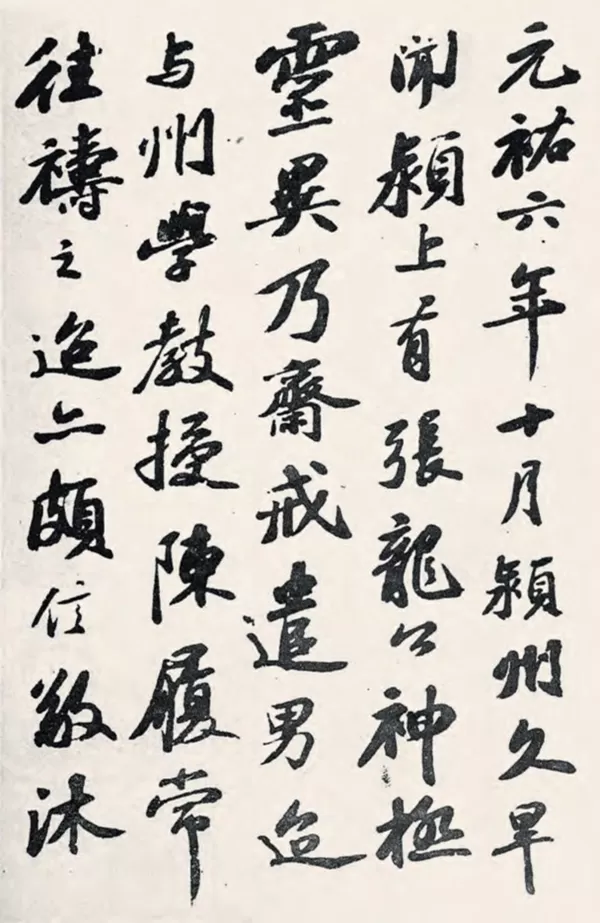

不过无论如何,自请外放的苏轼都逃过了这一劫,而朝中状若癫狂的谏官们在他外放之后忽然就变得又聋又哑了起来:只要你苏轼不回京城,我们便也懒得搭理你!而但只要你有重返京城的迹象,那我们便立刻开足马力,全力对你开火!或许高氏答应苏轼自请外放的时候心里还存了一丝幻想:我大宋朝官员向来能上能下,你苏轼不过五十出头的年纪,在外边暂避锋芒,几年之后卷土重来,也未可知。然而高氏与苏轼全都没想到,台谏官们的记性好到令人发指!元祐六年正月,正在杭州逍遥的苏轼接到了召他返京的旨意,二月,他以翰林学士承旨知制诰召还任吏部尚书,结果台谏系统的疯狂攻击马上就随之而来,没等到他京城,弹劾的奏疏就一份接一份地递了上来!弹劾他“不当法外刺配颜章父子”,弹劾他“在扬州题诗”讥讽先帝!弹劾他弟弟苏辙“不可为执政者,其事有六”,弹劾他学生秦观“邪人在位,引其党类”,最后逼得苏轼入京三个月,便灰溜溜地再次自请外放。

难道说苏轼这辈子注定没有做宰相的命吗?

▲《祷雨帖》拓片(局部),宋,苏轼,元祐六年(1091),纸本,纵29厘米,横120厘米。又称《颍州祈雨诗帖》《颍州祷雨纪事》《龙公神帖》,今不知藏所。此帖记苏轼在颍州任上久旱祈雨事

宰相之位,一步之遥

▲“二年阅三州”外任路线图(1089—1092)

元祐七年(1092)八月。

这是苏轼在元祐年间第三次被召回京城。十一月,诏迁端明殿学士兼翰林侍读学士,苏轼竟然成了整个北宋都罕见的双学士!而且同时守礼部尚书,总掌礼乐、祭祀等政令,距宰相之位,仅有一步之遥。

而台谏官们的攻讦如期而至,便如闹钟般准时:元祐八年(1093)三月,就在苏轼刚刚制定好北郊祭礼的当口,御史连上七状,告苏轼结党营私,告苏轼贪赃枉法,告苏轼讥讽先帝……看得苏轼目瞪口呆:你们是复读机吗?能不能来点儿新鲜的?这些攻击我的借口,难道不是在七八年前就差不多都用过了吗?正所谓是:“台官黄庆基复祖述李定、朱光庭、贾易等旧说,亦以此诬臣!”

但这次事情终于发生了一点变化:元祐六年十一月,朔党魁首刘挚被罢相;元祐八年苏轼被攻击时,宰执们终于意识到了元祐以来台谏系统的癫狂是不正常的!他们指出:“近自元祐以来,言事官凡有弹击,多以毁谤先朝为词,非惟中伤士人,兼亦摇动朝廷,意极不善,若不禁止,久远不便!”因此要杀鸡儆猴,不光要把这次上疏攻击苏轼的两个御史给贬了,还要追贬!让他们知道胡说八道也是要有个限度的!

在经过了长达七年的漫长缠斗之后,台谏官终于第一次败在了苏轼的手下。然而就在这最后一道障碍也被扫除的当口,一道噩耗传来:太皇太后高氏驾崩!而哲宗皇帝在高氏驾崩的第二天就下诏让部分熙丰旧臣复职,然后迅速开始着手清算朝中旧党,恢复新法,苏轼就在这种情况下,被外放到了定州。临行前苏轼这位双学士依惯例请面辞哲宗,竟然被拒了。苏轼满心懊恼,最后只留下一句质问:“陛下独以本任阙官,迎接人众为词,降旨拒臣,不令上殿,此何义也?”扬长而去。

这是苏轼最后一次告别东京,日后他回想起自己元祐年间的这些经历时,不禁哑然失笑:自己一个天下文坛领袖,两兄弟位极人臣,三次入京被委以重任,四次出任大学士,可这一切风光背后的辛酸,又有几个人看得到呢?

于是他愤然提笔,写下了《行香子·寓意》:

三入承明。四至九卿。问书生、何辱何荣。金张七叶,纨绮貂缨。无汗马事,不献赋,不明经。

成都卜肆。寂寞君平。郑子真、岩谷躬耕。寒灰炙手,人重人轻。除竺乾学,得无念,得无名。

不过此时苏轼还不知道,更大的悲剧,还在后面。

来源:《国家人文历史》2021年第03期 刘志斌

文章末尾固定信息