▲《西园雅集图》(局部),宋,绢本设色,现藏台北故宫博物院。秦观听道士陈景元(号碧虚子)拨阮。秦观在苏门四学士中与苏轼相识最晚,早年长期游离于一流的文化圈子之外,但世人皆知“苏子瞻于四学士中最善少游”

人与人相交的缘分有时是极其微妙的,“以利相交,利尽则散;以势相交,势去则倾;以权相交,权失则弃;以情相交,情逝人伤;唯以心相交,淡泊明志,友不失矣。”大致说来,人总是年轻时代更容易以心相交,不单是青年人的心更为柔软,也是在一个较为单纯的情境下彼此都少功利算计的缘故。及至中年,成人之间难免多了些防范与戒心,坦陈心迹、促膝谈心渐渐变为奢望。唯其如此,伯牙子期高山流水遇知音的故事才更加令人神往。唐代诗人李白在《与韩荆州书》中曾写道:“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州。”这句干谒时略显阿谀的诗句在北宋元丰元年(1078)被一位30岁的青年诗人改写为:“人生异趣各有求,系风捕影只怀忧。我独不愿万户侯,唯愿一识苏徐州。”元符三年(1100)八月十二日,这位当年的青年人意外卒于滕州光化亭,诗中提及的苏徐州“哀哉痛哉,何复可言”,他将少者的两句词“郴江幸自绕郴山,为谁流下潇湘去”书于扇面,喟叹“少游已矣!虽万人何赎!”李白笔下的韩荆州早已随历史的尘埃灰飞烟灭,但这位苏徐州则流芳千古,因为苏徐州正是苏轼任徐州知州时的别称,少游则是宋代著名文士秦观的表字,世称秦少游。元丰元年本是青年人仰慕名家的一次寻常拜见,最终却造就了一段文坛佳话。

“苏子瞻于四学士中最善少游”

苏轼,别号东坡居士,诗词、文章、书法俱佳,可谓是宋代最伟大的文人,也不单单是宋代,钱锺书称“李白以后,古代大约没有人赶得上苏轼这种‘豪放’”。当代社会的快节奏与高压力使得苏东坡的豪放与达观愈发受到现代人追捧,甚至有“人生缘何不快乐,只因未读苏东坡”的说法。他的许多经典名句都广为流传,如“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知”等诗作被选入课本,“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”等词句亦脍炙人口。除了自身具有极高的文学修为,苏轼在奖掖后进方面也不遗余力,如同他的老师欧阳修当年提携他一般。苏轼曾得意地夸自己“独于文人胜士,多获所欲,如黄庭坚鲁直、晁补之无咎、秦观太虚、张耒文潜之流,皆世未之知,而轼独先知之”。这四位被后世称为“苏门四学士”,均是成就极高的名士,其中黄庭坚在世时即与苏轼并称“苏黄”,后又一齐列为“宋四家”。秦观在苏门四学士中与苏轼相识最晚,早年长期游离于一流的文化圈子之外,但世人皆知“苏子瞻于四学士中最善少游”(叶梦得《避暑录话》)。师生友朋之间有所偏爱本是寻常事,但入门最迟的秦观在苏轼心中的位置越过了其他年少时即追随老师的弟子,这不禁让人想到《红楼梦》中紫鹃说林黛玉待她“比苏州带来的还好十倍”。俗语说各人有各人的缘法,苏轼与秦观亦师亦友,彼此间别有一种相知相契。

▲秦观像,现藏台北故宫博物院。关于秦观,苏轼曾坦言“臣实爱重其人,与之密熟”

其实苏门四学士只有秦观算是大器晚成,余下三人均是少年得志。黄庭坚和晁补之二十出头即考中进士,张耒27岁及第,秦观直到30岁才去应试,本以为如探囊取物,谁曾想却名落孙山。在人生最失意的时刻,苏轼的安慰和鼓励无疑是对少游重要的支持。这位应考赴京途中在徐州拜见的、高似“天上麒麟”的名士大家不但对自己百般安慰,还积极为他奔走引荐,寻求机遇。获悉秦观应试不中,苏轼深知一向自视甚高的少游心中有多少失望与痛切,在书信中安慰他“此不足为太虚损益,但吊有司之不幸尔”,进而又细细询问他的饮食起居,叮嘱他“惟万万自爱而已”。一方面,苏轼亲自向文章大家王安石举荐秦观,说他是“词格高下,固无以逃于左右,独其行义修饬,才敏过人,有志于忠义者”。这样才华出众又人品贵重的人,怎能不使其“增重于世”呢?另一方面,苏轼还游说其他圈内同人向王安石引荐少游:“秦太虚维扬胜士,固知公喜之,无乃亦可令荆公一见之欤?”(《答李琮书》)正是苏轼不遗余力地推荐和宣传,使得秦观逐渐进入了主流视野,用现代术语说是获得了良好的同行评议,进入了核心的行业领域,成了文化共同体中的一分子。

秦观崇拜文坛盟主苏轼是情理中事,当时的文学青年怕是无人不仰慕苏轼,但要获得苏轼青眼恐不是件容易事,毕竟每日不知有多少后进求见,“我独不愿万户侯,唯愿一识苏徐州”的表白大概率是不足以动人的。今天提起秦观,我们首先想到的是一位善感的词人,每日里闲愁绮恨无数,不是吟诵“夜月一帘幽梦,春风十里柔情”,就是感叹“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮?”这样的秦观与豪迈的苏轼无论在文风还是性格上似乎都反差极大,殊不知青年秦观给人的初印象恰恰是“少豪隽,慷慨溢于文词”,他的诗文固然“清新妩丽,与鲍、谢似之”(王安石语),但同时他又“博综史传,通晓佛书,讲习医药,明练法律,若此类,未易以一二数也”。除了诗文造诣,秦观的策论等“正经文章”也写得极好,体现了他经世致用的抱负,被苏轼赞为“词采绚发,议论锋起”。苏轼的书法久负盛名,今日在许多地方仍存有碑刻,世人不知秦观的书法也十分可观,被苏轼赞誉“有东晋风味,作诗增奇丽。乃知此人不可使闲,遂兼百技矣。技进而道不进,则不可,少游乃技道两进也”(《跋秦少游书》)。青年秦观曾顽皮地模仿苏轼的笔迹在墙上题诗,几乎达到了以假乱真的地步,苏轼本人过山寺看到“果不能辨,大惊”(《冷斋夜话》)。除了才子间的惺惺相惜,引为同道,秦观能和苏轼成为莫逆之交的原因恐怕还在于这种性情里的“真”。

关于秦观,苏轼曾坦言“臣实爱重其人,与之密熟”。须知这是《辨贾易弹奏待罪札子》中的原话,札子的本意是被弹劾后向君上进行辩白求得理解,一般人为避朋党嫌疑极力撇清还来不及,怎敢轻言“密熟”?作为“蜀党”领头人的苏轼是元祐党争的焦点人物,先被弹劾“洛党稍衰,川党复盛”,又被攻击“援引党与”,身边亲近者一一被弹劾,就连在宜兴置业也被诬为“强买姓曹人抵当田产”。洛蜀党争源自程苏结怨,苏轼豪放洒脱的个性看不惯程颐道学的矫情伪饰,背后又掺杂了各个派别的利益诉求,最终酿成水火不容的局势。贾易攻击苏辙“厚貌深情,险于山川,诐言殄行,甚于蛇豕”,顺带弹劾秦观以便打击苏轼。在这种险峻的情势下,秦观因政治上的天真私下找台谏官员赵君锡疏通,等于送上门去授人以柄,连累苏轼兄弟坐实泄露朝廷文字的罪责。亲人之间尚且可能相互埋怨,但苏轼显然并未怨恨秦观,不知他是否深刻地理解彼此同为性情中人的轻信莽撞?

虽然之后苏秦两人都屡遭贬斥,均在困顿之中,但一直诗词唱和、鸿雁往来不断。直到宋哲宗元符三年(1100)六月二十五日,苏轼与秦观雷州相会,这也是末一次的相见。此次相聚苏轼看到秦观自作的《挽词》还轻抚其背安慰,以为少游不过是“齐死生,了物我,戏出此语”,谁能料到别后仅仅两月秦观逝于北归途中,正应了他们最后一次相聚时秦观在《江城子》写下的:“饮散落花,流水各西东。”

▲郴州秦观像与三绝碑。秦观流放郴州期间作《踏莎行·郴州旅舍》一词,苏轼写了跋,米芾把词和跋写下来,世称“三绝”,经后世多次放大拓刻

“正调”与“变调”

都说苏轼“于四学士中最善少游”,从诗文风格特别是词的风格来说,唯有秦观与苏轼差异较大,其余几人则能看出比较明显的传承关系。“山谷、无咎皆工倚声,体格与长公为近,惟少游自辟蹊径,卓然名家。盖其天分高,故能抽秘骋妍于寻常濡染之外。”(《蕙风词话》)

词可分为婉约派与豪放派已是一种共识,今人需从词的用字、意境、风格等方面一一甄别体悟,但在词与乐并未分离的年代,这种区别显然更为直观可感。《吹剑续录》中记载了一则流传甚广的逸闻:苏轼曾问“我词比柳词何如?”答曰:“柳郎中词,只好十七八岁女孩儿,执红牙拍板,唱‘杨柳岸晓风残月’;学士词,需关西大汉,执铁板,唱‘大江东去’。”红衣少女的温柔与关西大汉的粗犷极为形象地说明了两派词风的差异,苏轼与柳永也由此成了豪放与婉约的代表。

其实更能作为婉约派代表的恰恰是秦观,因为与柳永相比,秦观的词更为雅正,更加符合文人士大夫的文学审美趣味。现代戏曲理论家吴梅曾评价苏词“如怒澜飞空,不可狎视”,秦词则“如幽花媚春,自成馨逸”。另有《迦陵词全集序》引用清代顾咸三之语评价豪放派与婉约派:“苏辛之雄放豪宕,秦柳之妩媚风流,判然分途,各极其妙。”可见苏轼与秦观一直是作为两种不同风格的代表性人物被比较的。

风格即人,苏秦二人在词的创作方面皆有自己的独到之处,同时词这种文体又是最能体现性情的,在对词的解读当中我们能感受词人的哀乐爱憎,触碰到词人内心深处最柔软的部分。古语云:“观人于揖让,不若观人于游戏。”过去说“诗言志”,而词则是“诗余”,诗的内容有点类似于宏大叙事,也就是“揖让”,词的表现则类似于个人叙事,也就是“游戏”。在游戏当中流露出的情绪、性格、心性往往比在揖让当中更为真实而无遮掩。“宋熙丰间,词学称极盛。苏长公提倡风雅,为一代斗山。”这个阶段正是词学发展、转型的重要时期,秦观成了婉约派的集大成者,苏轼则成了开拓了词学豪迈一路的改革派。在词学传统观念中婉约派才是词的“正调”,豪放派只能算是“变调”,不过婉约并不是吞吞吐吐或自怜自怨,豪放也不是毫无法度地放荡不羁。

苏轼因与秦观密熟,谈论起词作的好坏来往往直言不讳,赞赏和讥讽都丝毫不加掩饰。元祐二年(1087),秦观自会稽进京应试,顺道至西城拜会苏轼与苏门众弟子相聚。彼时正值秦观的《满庭芳》传颂京师,苏轼对于“山抹微云,天粘衰草”二句尤为击赏,戏称秦观为“山抹微云君”,又奉送上下联“山抹微云秦学士,露花倒影柳屯田”。上句是称赞“山抹微云”极尽婉约,下句则是讥讽秦观“不意别后,公却学柳七作词!”秦观对将他和柳七相提并论的说法不满,觉得有贬低之感,因此反驳苏轼说“某虽无学,亦不如是”,意思是我虽然不够好,也还不至于如此。没想到苏轼仍不肯放过,马上举出实例:“‘销魂当此际’,非柳七语乎?”老师如此厉害,学生只好认输了,虽然是闲聊时的玩笑话,但足可见他们师生对柳七的鄙夷。

▲《满庭芳》,戴敦邦,国画,选自戴敦邦《图说唐诗宋词》。《满庭芳》为秦观代表作,苏轼对于“山抹微云,天粘衰草”二句尤为击赏,戏称秦观为“山抹微云君”,又奉送上下联“山抹微云秦学士,露花倒影柳屯田”

在另一封与友人书中苏轼又拿柳七做筏子调侃了一回,《与鲜于子骏简》中写道:“近却颇做小词,虽无柳七郎风味,亦自是一家。呵呵!”那么苏轼的这首小词写的是什么内容呢?“数日前,猎于郊外,所获颇多,作得一阕,令东州壮士抵掌顿足而歌之,吹笛击鼓以为节,颇壮观也。”这阕《江城子》起首便气势如虹,直言“老夫聊发少年狂”,左手牵黄犬,右手擎苍鹰,打猎的阵仗如此之大,难怪需要东州壮士抵掌顿足,吹笛击鼓!词的下片继续描写“老夫聊发少年狂”的表征,是“酒酣胸胆尚开张”,即便“鬓微霜,又何妨”,这样“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”的豪情显然不可能混同柳七那种“针线闲拈伴伊坐”的艳科,无怪东坡居士要“呵呵”冷嘲一声。

这阕《江城子·密州出猎》和《念奴娇·赤壁怀古》均可视为苏轼豪放风格的代表作,后世也以此作为苏轼词作的特色,然而如果仅以此类风格定义苏轼,难免将这位大文豪平面化、简单化了。“大江东去”的气魄是豪迈,“日高人渴漫思茶,敲门试问野人家”的随性也是豪放,苏轼常常“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。另外,苏轼虽被视为豪放派的代表,但这并非意味他反对婉约或是不作婉约之语,复杂又多元的风格本就是苏轼的艺术特色,苏词中亦不乏柔美婉约的作品。只需看看苏轼对秦观的推崇便可知道他对词的“正调”既通晓又欣赏,具有极高的审美眼光。上文提到的“山抹微云,天粘衰草”中的“抹”与“粘”一轻一重,一高一低,极为妥帖传神。山头飘浮的云彩仿佛轻轻地抹在上面,具有流动性;地上望不到尽头的枯草一直延伸至天际,与天空粘成一体。云彩是飘而高的,枯草则是矮而拙的,这样的铺排与词中离别的感伤情绪一致,离愁是飘荡幽微,离别是既成现实,动词如反用则会有头重脚轻之感。苏轼戏称的“山抹微云君”后来几乎成为秦观的别名,多年后秦观女婿范温在贵人宴会中以“山抹微云女婿”自称,“闻者大多绝倒”。

“此恨谁知?”与“有恨无人省”

词原本只是娱宾遣兴的歌曲,书写的范围相当狭窄,不是剪红刻翠的艳科,就是旖旎温柔的情语,无法完全反映广阔的人生。苏轼对词体的发展与改革,与其说是风格的豪放,毋宁说是思想的解放。苏轼的开拓创新,要旨在于“一洗绮罗香泽之态,摆脱绸缪宛转之度”,用刘熙载的话说是“东坡词颇似老杜诗,以其无意不可入,无事不可言也。若其豪放之致,则时与太白为近”。这种豪放,钱钟书总结为虽然好似行云流水、随物赋形,但终究要“行于所当行,止于所不可不止”,也就是我们常说的法度。今人对东坡词的关注往往聚焦于在词句风格上重而拙的作品,易于忽略苏轼的许多婉约词也同样贯穿了他的改革精神,具有鲜明的个人气息。

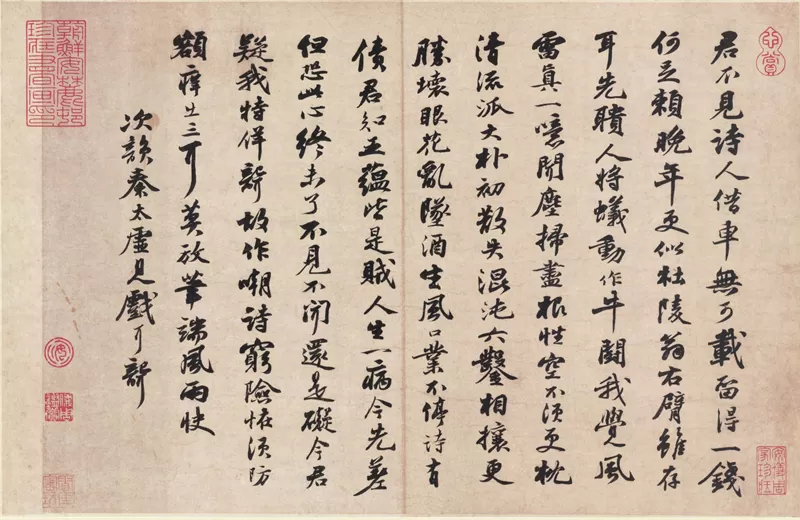

▲《次韵秦太虚诗帖》,宋,苏轼,元丰二年(1079),纵30.7厘米,横45.3厘米,现藏台北故宫博物院。释文:“君不见诗人借车无可载,留得一钱何足赖。晚年更似杜陵翁,右臂虽存耳先聩。人将蚁动作牛斗,我觉风雷真一噫。闻尘扫尽根性空,不须更枕清流派。大朴初散失混沌,六凿相攘更胜坏。眼花乱坠酒生风,口业不停诗有债。君知五蕴皆是贼,人生一病今先差。但恐此心终未了,不见不闻还是碍。今君疑我特佯聋,故作嘲诗穷险怪。须防额痒出三耳,莫放笔端风雨快。次韵秦太虚见戏耳聋。”帖中所记是元丰二年苏、秦第二次见面,地点在无锡

关于秦观词,《白雨斋词话》中评价:“秦少游自是作手,近开美成,导其先路,远祖温韦,取其神不袭其貌。词至是乃一变焉,然变而不失其正。”词的创作原本不是说理或叙事,而是一种情深言长的写景与抒情,词话里说秦观师法温庭筠、韦庄,实在是看出了秦观与《花间词》之间的渊源,这是一种对词之传统的回溯,也是一种对当时改革潮流的梳理。“取其神不袭其貌”则点出了《淮海词》(秦观诗文别集)与《花间词》的差异,即秦观在创作中取其精华、去其糟粕的精神。“变而不失其正”是指秦观词始终没有背离词的本质,也就是王国维在《人间词话》中所说的:“词之为体,要眇宜修。”苏轼曾经问晁补之和张耒自己的词与秦观比如何?答曰:“少游诗似小词,先生小词似诗。”这个回答精准地点出了苏轼词的特点,即“以诗为词”,词的变革过程实际就是逐渐“诗化”的过程,豪放风格的词作只是“诗化”过程的一种风格。苏轼与秦观的创作理念与审美趣味既有共通又有相异,他们既能够彼此欣赏,又有坚持己见的部分。苏轼认为秦观的词“以气格为病”,体现正是他们文学审美趣味的差异,有趣的是他同时又很在意秦观,总是将自己的词与之比较。

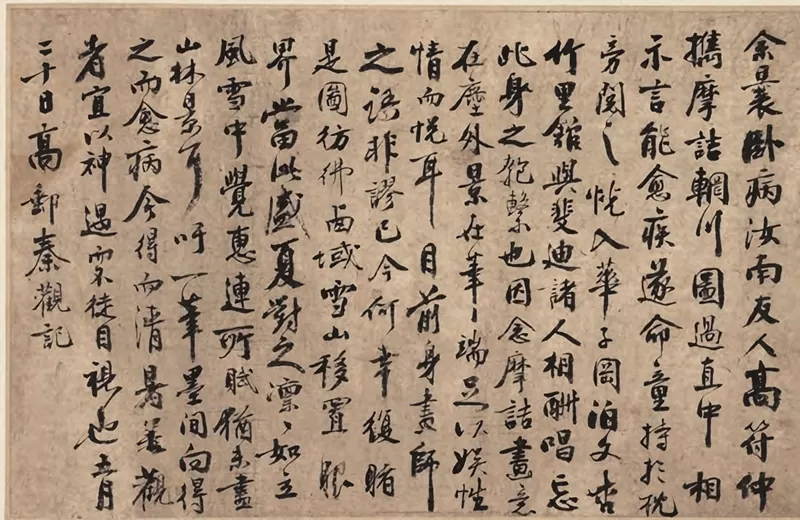

▲《摩诘辋川图跋》,宋,秦观,纸本,纵25.2 厘米,横39.4厘米,现藏台北故宫博物院。释文:“余曩卧病汝南,友人高符仲携摩诘辋川图,过直中相示,言能愈疾,遂命童持于枕旁阅之。恍入华子冈,泊文杏竹里馆,与斐迪诸人相酬唱,忘此身之匏系也。因念摩诘画,意在尘外。景在笔端,足以娱性情而悦耳目,前身画师之语非谬已。今何幸复睹是图,仿佛西域雪山。移置眼界,当此盛夏,对之凛凛如立风雪中。觉惠连所赋犹未尽山林景耳。吁,一笔墨间,向得之而愈病。今得之而清暑,善观者宜以神遇而不徒目视也。五月二十日。高邮秦观记”

冯熙评价秦观的“词心说”很有见地:“他人之词词才也,少游词心也。得之于内,不可以传,虽子瞻之明俊,耆卿之幽秀,犹若有瞠乎后者,况其下耶?”叶嘉莹认为秦观的过人之处恰恰在于他易感的词心使他能够体味到最幽微细致的感受,表达出柔婉精微、纤细锐敏的心灵体验。秦观描写春愁的《浣溪沙》中有两句佳句很能代表他的词风:“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”我们通常会利用具象来比拟抽象,但秦观反其道而行之,用梦和愁来比拟飞花与丝雨,这种飞花是轻且自在的,丝雨则是惆怅无边的。这阕词全篇未用重语,但却为读者营造了一个细致幽微的感觉世界,这才是秦观笔下独有的词人感知力。

选取同样有“言恨”的两阕词比照一番,我们可以看到秦观之恨与苏轼之恨在轻重缓急、表达手法方面的异同。秦观的《画堂春·落红铺径水平池》通篇描写春愁绮恨:

落红铺径水平池,弄晴小雨霏霏。杏园憔悴杜鹃啼,无奈春归。

柳外画楼独上,凭栏手捻花枝,放花无语对斜晖,此恨谁知?

上半阕交代落红与小雨,杏园中春意阑珊的景象,结语处直白地点出“无奈春归”的主题。换片后头一句写“柳外画楼独上,凭栏手捻花枝”。画楼独上本身有一种寂寥,岂不闻李后主所言“独自莫凭栏”?不但凭栏,而且“手捻花枝”,在高楼上看到远处渐渐消逝的春光,近处唾手可得的春花,独自抚弄花枝,有怜爱也有遗憾。作者紧接着后面荡开神来一笔,说“放花无语对斜晖。”从“手捻”的亲近到“放花”的无奈,从爱花到惜花,只能脉脉无语,空对斜晖。从登上画楼伊始,作者已经代入了一种细致深微的感官视角,一切情感和知觉都是发生在他和自然之间,他与花之间。这种非理性、如梦如幻的感觉将作者引入一种排他境界和难以言说的情绪当中。沈从文曾在文章中写到他梦中的一株淡绿百合花,“于是伸手触之。花微抖,如有所怯。亦复微笑,如有所持。”这种梦境里和花的相处同秦观笔下的感觉何其相似!沈从文的文章进而写道放花之后“如闻叹息,低而分明”。这不正是秦观笔下的“此恨谁知”么?从爱重到怜惜,最终到无奈,作者是一个与自我不断对话的过程。这种风格的写作没有一个确定的或者深刻的意义,但是“这种晶莹敏锐的善于感发的资质,却实在是一切美术与善德的根源”。词的尾声深幽的哀感难以言说却又含蓄不尽,有一唱三叹的效果。

元丰三年至七年间,苏轼贬居黄州作《卜算子·黄州定慧院寓居作》词:

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

其中上片写寂静的夜晚,“缺月”“疏桐”“漏断”“孤鸿”逐一出现,构建出一片寂寥凄清的景象,在这个境界内独自往来的幽人,能够相遇的也只有缥缈的孤鸿。下片“惊起却回头”紧接上片的孤鸿,写被幽人惊动之后孤鸿的回顾,这种半夜被惊扰的感觉竟无人可以理会分享。因而苏轼写到“有恨无人省”时别有一番遗憾甚至不忿,带有一点被辜负的感觉。也是从这句开始,孤鸿与幽人的界限逐渐模糊,“言人见鸿,说鸿即以说人,语语双关,高妙已极”。末句“拣尽寒枝不肯栖”既是言人,又是说鸿,从上句的恨意中解脱出来,呈现出一种高傲的、自主的选择状态。孤鸿在选择栖息地时已然“拣尽寒枝”,最终还是做出不肯栖息的决定。对比嘉祐六年(1061)苏轼所作的《和子由渑池怀旧》,中有两句:“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。”这里的雪泥鸿爪感觉更加缥缈,但是整体感觉与词作是一致的,只是雪泥鸿爪这首颇有一点随波逐流的意味,词作中“不肯栖”三字则提醒人们注意主体性的呈现。苏轼这首词虽然极尽妍妙,用黄庭坚的话说是“似非吃烟火食人语”,也就是很仙气的样子,但与秦观的词作《画堂春》相比,《卜算子》的作者始终是冷静的、理性的,缺少一点对梦境的耽溺。苏轼的用字显然是要重许多,借这些词句表达“恨”之深切。秦观的用字则如周济所言:“少游意在含蓄,如花初胎,故少重笔”。以婉约词与豪放词相对照二者的反差较大,也更加容易辨别。苏轼的这首词作格调起手颇高,用语铺排处处蕴含匠心,但他显然无法走入秦观那个细腻易感的微观天地。所以秦观“言恨”是浅语,是淡话,词里的恨也是无法与人言说,只能独自慢慢消化;苏轼“言恨”有一种不服输的高傲在其中,是不被征服的。这一脉精神延续至南宋便有了陆游的《卜算子·咏梅》:“零落成泥碾作尘,只有香如故。”

▲《西园雅集图》卷(局部),宋,刘松年,纵34厘米,横191厘米,现藏台北故宫博物院。按米芾留下来的文字记载,西园雅集共计十六人,分别为:东坡(苏轼),王晋卿(王诜),蔡天启(蔡肇),李端叔(李之仪),苏子由(苏辙),黄鲁直(黄庭坚),李伯时(李公麟),晁无咎(晁补之),张文潜(张耒),郑靖老,秦少游(秦观),陈碧虚,米元章(米芾),王仲至(王钦臣),圆通大师,刘巨济(刘泾)。有学者考证,西园雅集只可能发生在元祐二年(1087)的秋天。因为那段时间,秦观刚到汴京,而米芾也未南下

“镜里朱颜改”与“旧学终难改”

秦观被贬处州时作名篇《千秋岁》,传颂极广,和者无数,又因词意过悲而被视为不祥之兆:

水边沙外。城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。

忆昔西池会。鹓鹭同飞盖。携手处,今谁在。日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

“春去也,飞红万点愁如海”尤其令人击节赞叹,但吟诵至此,这如海的深愁似乎早已将词人淹没。曾布读了之后慨叹:“秦七必不久于世,岂有‘愁如海’而可存乎?”孔平仲看到“镜里朱颜改”一句大惊,说“少游盛年,何以言语悲怆如此?”不久之后秦观果然下世了。这首词简直是他呕心沥血之作,末句将词作推向高潮,类似于林黛玉想出来的那句“寒塘渡鹤影,冷月葬诗魂”,美则美矣,太过伤身。

一般诗词唱和总要以原作的风格为标准,但苏轼不拘泥于俗套,和词完全按照自己的风格一气呵成,反而在众多和者中为最为出众。《千秋岁·次韵少游》:

岛边天外,未老身先退。珠泪溅,丹衷碎。声摇苍玉佩、色重黄金带。一万里,斜阳正与长安对。

道远谁云会,罪大天能盖。君命重,臣节在。新恩犹可觊,旧学终难改。吾已矣,乘桴且恁浮于海。

《千秋岁》成了苏秦二人友谊的一次谢幕,也出乎意料地成为表达心声的代表作。同样是贬斥,苏秦二人的心境大不同。苏轼在任何逆境中似乎都能“超然自得,不改其度”,正因他“以诗为词”,在诗词两种文体中都能看到他乐观旷达的性情,不是“人生如逆旅,我亦是行人”,便是“小舟从此逝,沧海寄余生”。秦观遭受了几次打击后便有点一蹶不振,总是“黛眉长敛,任是春风吹不展”,不然就是“便做春江都是泪,流不尽,许多愁”。哪怕看到的是明媚美好的春光,他也只感受到“花影乱,莺声碎”。《千秋岁》唱和时苏轼已在晚年遇赦而还的路上,这阕词类似他对自己人生的一次梳理,开头他已感慨自己“未老身先退”,在种种打击之下“珠泪溅,丹衷碎”。但经历了无数打击之后,他仍然觉得“旧学终难改”。

秦观被赞为后主之后,一人而已,所以他只能以一颗敏感的词心去无条件地承受命运带给他的一切,从一开始期待“怎得东君长为主,把绿鬓朱颜,一时留住”,到“日边清梦断,镜里朱颜改”,直至“偶相逢,惨愁容。绿鬓朱颜重见两衰翁”。

苏轼呢?即使流放海南岛远离京城和主流,苏轼仍有自己的一套定位方法,“一万里,斜阳正与长安对”。

来源:《国家人文历史》2021年第04期 邱田

文章末尾固定信息