展览期至2022年1月11日的法国大皇宫基弗最新个展以“致敬保罗·策兰”为题,再一次印证了这位伟大的德语诗人对基弗绘画的巨大影响力。

基弗说:策兰不是思考虚无,他还经历了虚无,体验了虚无。在展览面积约10000平米的宽广如旷野的展厅里,穹顶仿佛幽暗夜空,星群闪烁着神秘的辉光。当观展的人们走上去,走向人世末日般的混凝土空间,走向另一个虚幻得无限真实的国度―基弗和策兰的国度,火与废墟,记忆中的沙粒和稻草,以及弯曲的铁丝与骨灰……这沉重的体量在充满诗意的画布上像梦魇紧紧罩住了我们,使我们发不出一点声音。

伟大的基弗让我们重新体验那隐藏的悲伤,体验他蓄意的破坏而不是塑造,体验心灵上的某种缺失而不是认知,他成功了!

我在一件被遗弃的儿童的夹克面前沉默下来,又在一个装满烧焦的石头的推车旁踟躇,我被那具被长久遗弃在收割后的原野里的稻草人挟持了,我是一个幸存者,2022年的幸存者!

是的,经过刀锋的剥离,包裹这个荒凉世界的外壳终于坦露出它燃烧的内脏。

然而,保罗·策兰的麦田真的被伟大的基弗犁过了吗?

站在基弗的作品前,每一次我都会被他那巨大的,厚重的,视觉冲击力极强的画面所震撼。

我之所以喜欢基弗,是基于他画面中那些被野火焚烧过的焦黑的原野中的荒芜和浩瀚,那锈迹斑驳的海浪和铅一样沉重的书页,那直面死亡的沉静和揭露极权和暴力的勇气,以及他对德国历史、北欧神话的广泛涉猎与深刻描绘。尤其是他那些直指人性黑暗与心理刻画的宏伟作品皆能月光一般弥漫出沉沉诗意和激越观者灵魂的旋律,更让我痴迷和热爱。

也许,这与我写了三十余年诗歌有关罢。

人们称基弗为第三帝国废墟之中的诗人画家,这在某种程度上是对一个艺术家的最高赞赏。确实,基弗画作中那种恢弘、壮阔的基调,是他致力于德国,包括第三帝国历史废墟中情感色彩的咏叹以及隐忍压抑的象征之物的苦难再现。

基弗《德国精神英雄》1973年油彩和炭笔于粗麻布,贴在画布上307×682cm

基弗《大祭司;美索不达米亚》1985-89年铁和铝

作为当今健在的大师级的人物,基弗与博伊斯、里希特一样,不仅影响了本国艺术,也极大地影响了同时代的艺术家。的确,自20世纪80年代开始,基弗愈来愈确立了他在国际艺术界的重要地位。他的画既是伟大的虔诚的民族意识的觉醒,又表现了他诗人般燃烧的激情和深邃的思索。他对如何定义当代艺术中最重要的理念和方法做出了持续的贡献,尤其是拓展和巩固了架上绘画与装置艺术的未来发展的可能性。基弗对困扰我们的问题做出了完美的答复。此外,基弗也通过他哀悼式和纪念碑式的作品,触及了我们这个多元化时代的敏感问题―战争、宗教、政治以及更广泛的文化历史触点。

基弗《森林里的人》1971年丙烯于荨麻布174×189cm

而我关心的,则是隐藏在基弗作品中众多诗歌因素和诗人背影。从荷尔德林到里尔克,尤其是二战之后在德国和奥地利备受推崇的犹太诗人保罗·策兰与英格博格·巴赫曼,他们都是基弗血液中隐隐跳动的脉博。

基弗作品的文学性是显而易见的,随处可见对诸多诗人、小说家、剧作家、哲学家、音乐家的指涉:里尔克、让·热内、于斯曼、理查德·瓦格纳、罗伯特·穆齐尔、海德格尔、保罗·策兰等。他大量借用圣经、犹太神秘主义、日耳曼神话故事以及现代哲学、文学作品中的元素述说残酷的历史,述说战争与纳粹时代的创伤性经验。

而策兰与巴赫曼无疑是阅读基弗的最深刻而隐秘的途径之一。在他八九十年代的作品中,这二位诗人的诗歌成为他艺术作品中重要的意象构成。

保罗·策兰(Paul Celan),二十世纪下半叶以来在世界范围内产生最重要的深刻影响的德语诗人。策兰原名安切尔(Antschel),1920年生于泽诺维奇(原属奥匈帝国,帝国瓦解后归属罗马尼亚,今属乌克兰),跟他的前辈卡夫卡,茨威格一样,身上也流淌着犹太人的血液。

1938年春策兰高中毕业时,德国军队进军维也纳。1938年11月9日,他动身去法国上医学预科,火车经柏林时,正赶上纳粹对犹太人的第一次屠杀。他后来回首那一刻:“你目睹了那些烟,来自明天。”那是欧洲犹太人生活终结的开始。策兰在巴黎学医时,接触到法国超现实主义和象征派诗歌:他读歌德、海涅、席勒、荷尔德林、特拉克尔、尼采、魏尔伦、兰波、卡夫卡等人的作品:他特别钟爱里尔克―对隐喻、典故、梦境及各种意象的迷恋几乎成了他早期所有作品的显著标记。

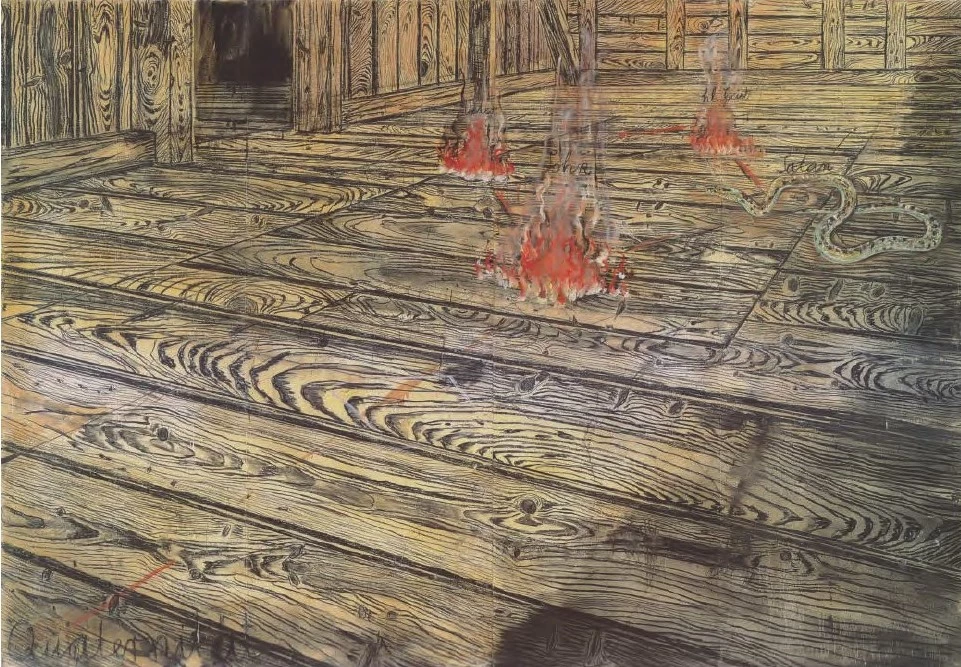

基弗《四元》1973年综合材料

基弗《玛格丽特》1981年油彩和麦秸于画布280×380cm

1942年,策兰的父母被驱逐到纳粹集中营,并相继惨死在那里:其父因强迫干活致伤寒而亡,其母则更惨,纳粹的子弹击碎了诗人的母亲的脖颈。策兰在朋友的掩护下幸免于难,后被强征为苦力修筑公路,历尽磨难。战后,策兰才得以回到已成废墟的故乡。从1945年4月到1947年12月,策兰在布加勒斯特住了将近两年,从事翻译和写作。他开始以Ancel为笔名,后来又将其音节前后颠倒,以Celan(策兰)作为他本人的名字,这在拉丁文里的意思是“隐藏或保密了什么。”而这一改动是决定性的:此后不仅他的身世,他的以“晦涩”著称的诗、他的悲剧性的内心、甚至还有他的死,都将被置于这个痛苦而又扑朔迷离的背景下。

流亡美国的犹太哲学家阿多诺认为:“奥斯威辛之后写诗是野蛮的,也是不可能的”。策兰1945年发表的《死亡赋格》一诗以对纳粹邪恶本质的强力控诉和深刻独创的艺术力量震动了战后德语诗坛,后收入1948年出版的诗集《骨灰罐里倒出来的沙》。《死亡赋格》在德国几乎家喻户晓,成为“废墟文学”的象征。阿多诺终于收回他的那句格言:“长斯受苦更有权表达,就像被折磨者要叫喊,因此关于奥斯威辛之后不能写诗的说法或许是错的。”策兰一举成为战争废墟之上最受欢迎的诗人。之后,他又相继出版了《罂粟与回忆》(1952年)等多部诗集,达到令人瞩目的艺术高度,成为二战后欧洲“见证文学”的最主要的代表。他还积极把将法国、英国等许多国家的诗歌译成德语,把勃洛克、叶赛宁等俄国诗人的作品介绍到国内来。

基弗《献给保罗·策兰——乌克兰》2005年铅制图书外加铝制向日葵140×70×70cm

1948年,以色列建国后,欧洲的很多犹太人都迁移过去:但策兰还是决定留在欧洲―他选择了定居巴黎。他在给以色列亲戚的信中写道:“也许我是活到欧洲犹太人的精神命运终结的最后一个人,一个诗人―若放弃写作,这世界什么都没有……。”

1958年年初,策兰获得不莱梅文学奖:1960年,他又获得了德语文学大奖―毕希纳奖。但极其显著的是:他的后期作品变得愈加阴暗晦涩,诗集《无人的玫瑰》、《一丝丝阳光》集中表现了对世事百态的失望情绪,反映了策兰背负的沉重的集中营生活阴影和激烈的内心矛盾冲突。

1970年4月20日左右,策兰在巴黎塞纳河上从米拉波桥投河自尽:5月1日,一个钓鱼的人在塞纳河下游7英里处发现了他的尸体。他的自杀是相当沉重的,这是以死亡方式回答和了结了历史浩劫带给个体生命的重负。最后留在策兰书桌上的,是一本打开的荷尔德林的传记。他在其中一段画线:“有时这天才走向黑暗,沉入他的心的苦井中,”而这一句余下的部分并未画线:“但最主要的是,他的启示之星奇异地闪光。”

安塞姆·基弗1945年3月8日出生于德国的多瑙兴根,一个几乎被战争完全摧毁的城市。作为战后成长起来的年轻人,他不可避免地加入到反思纳粹的行列,但并没有亲身经历过这一黑暗时期。他对纳粹时期的理解来自目标之所及城市中的废墟,报纸电视和文学作品中的宣传,以及家人朋友的口头叙述。当那些先于他出生的一代人试图以所谓“零点”策略来抹除这段痛苦回忆时,基弗选择直面这个深渊。

基弗《桑树灌木》2005年综合材料

他从犹太诗人保罗·策兰的《死亡赋格曲》的两行迭句中寻到切入点,画下他的两幅著名作品《玛格丽特》和《苏拉米斯》。诗中吟道:“你金色的头发,玛格丽特:你灰色的头发,苏拉米斯。”这是歌德名著《浮士德》和《所罗门之歌》中的女主人公,是犹太妇女时代的象征。基弗选取这两个人物作为他绘画的主题来比喻一个曾经是整合为一而今被历史分裂了的国家。他把蓝眼睛的玛格丽特表现为草辫绳,悬挂在蔚蓝色的背景之上。苏拉米斯的真实形象则是一座教堂的地下室或坟墓。当人们得知基弗从纳粹建筑师威廉利姆·克瑞兹设计的德国烈士陵墓中获取原型,“苏拉米斯”就具有了毁灭性的力量。画面表层覆盖的灰是从纳粹集中营的炉灶里收集来的。墓室墙壁上的火把行将熄灭,象征着它所纪念的英雄的命运。远处建筑中心的祭坛上,犹太圣经的七柱火焰却依然在熊熊燃烧。

毫无疑问,基弗的画中有着创世般的力量和强大的精神张力。那自然复苏般的土地是燃烧并毁灭着的,却又有着雄伟的类似《启示录》的触觉和美感。那金黄的稻草浸淫着死者的枯血,又尘沙般掠过大地。这又让我想起保罗·策兰的诗句。

秋天从我手里出来吃它的叶子,我们是朋友

从坚果我们剥出时间并教它如何前行

于是时间回到果中

在镜中是礼拜日

基弗《灰烬之花》1983-97年油彩、乳剂、丙烯、黏土、灰、土和干枯的向日葵于画布380×760cm

策兰是一位自始至终顶着死亡和暴力写作的诗人。作为一个父母丧生在纳粹的犹太人集中营、经历过多年流亡生活、患有精神分裂症,最终自沉于塞纳河的德语诗人,策兰为这个世界贡献了最杰出的关于死亡、绝望与神秘的诗歌。战争在保罗·策兰思想刻度里刻下的是生活和生命的破碎、撕裂以及无极的黑暗。即使是在战争过后的日子里,诗人在黑暗主题的笼罩下,或者是在磨砺黑暗主题的过程中,破碎、撕裂的感觉始终弥漫于其内在的精神空间,不肯挥去。从总体趋势上来看,在策兰的诗作中充斥破碎与超现实的意象,对死亡的想象尤其丰富。他以怀疑、对抗、狂怒的态度面对着带给他厄运的世界。读他的诗作,面对历史浩劫摧残生命的现实时那种力压千钧的重的感觉和黑暗的感觉到处都在弥漫,几乎使人透不过气来:又感觉恍如折射在锋利的玻璃碎片上面的强光,黑暗越是减轻,切肤之痛就越来越深。

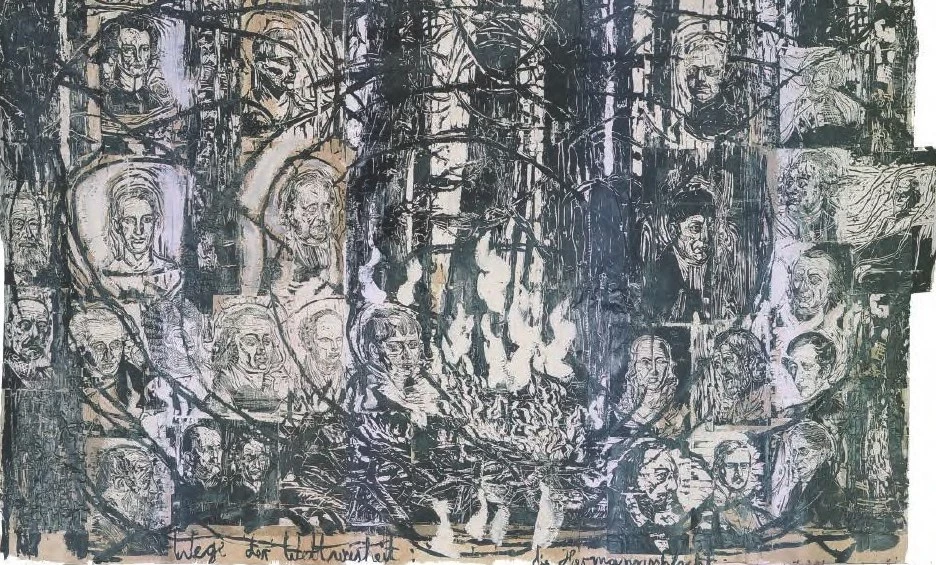

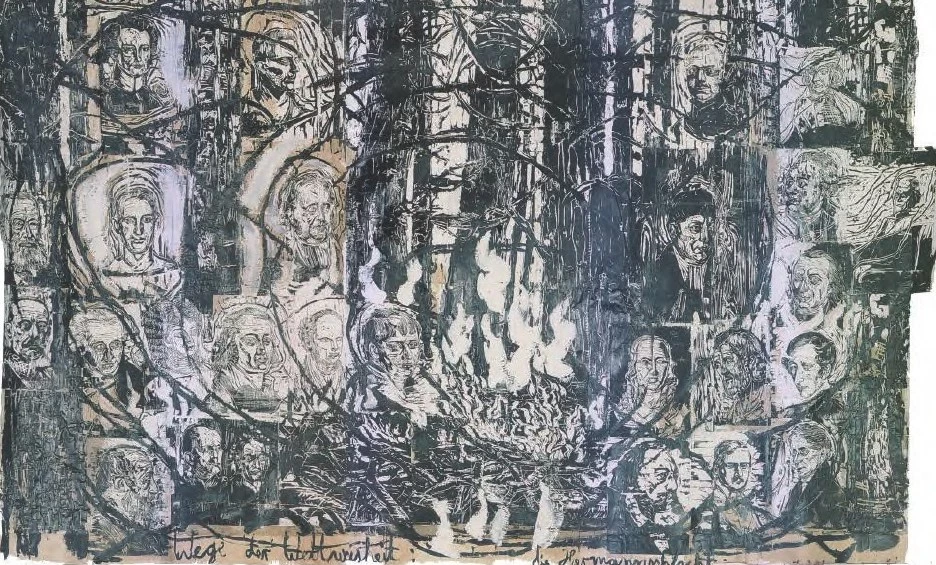

基弗《世间智慧方式-赫尔曼的战斗》1978-80年木刻,加入丙烯和虫胶,裱贴在卡纸板320×500cm

另一些重要的作品也是如此。与这些险恶的德国主题相一致的是《献给保罗·策兰―乌克兰》之类的书架作品,这些作品指涉了策兰的母亲弗里德里克·安切尔,她在乌克兰的集中营被杀害,因而这些作品显得极其沉重。这个雕塑是由一些卡纸板和铅制书堆在一起组成的,中间交错穿插着耷拉着头的铝制向日葵,让人回想起基弗1997年对策兰的“灰烬之花”意象的迷恋。这次不再是干枯的实物花朵,而是用不会腐烂的材料铸成雕像的形式,因此这些铝制向日葵会更加牢固持久。

大型画作《无人的玫瑰》看上去似乎也是来自于策兰系列。这部非凡的作品将刻有如尼文的田野风景与写有诗人诗句的星座图联系起来,通过这种图像和文字的并置创造出带有一种强烈暴力意味的纪念物。和基弗大部分的作品一样,这个巨大的画面通过将相反性质的事物放置在一起,形成一种待解的张力从而与观者激发对话。

而曾与保罗·策兰相爱过的英格博格·巴赫曼(lngborg Bahmann 1926—1973),奥地利战后备受推崇的女诗人、小说家和剧作家。1926年出生于奥地利克拉根福特。1938年,在她的中学时代,纳粹军队浩浩荡荡开进她的家乡。她亲身经历了纳粹统治的时期,并且在维也纳结识了流亡中的保罗·策兰。关于纳粹、大屠杀的记忆成为她的作品中挥之不去的阴影。她仅有的两部诗集《延期偿还的时间》和《大熊星座的呼唤》为她赢得了崇高的声誉。她与大诗人保罗·策兰无疾而终的恋情至今令人感怀。而她诗中隐含的对纳粹和大屠杀的审视与批判直至八十年代才得到研究者的关注。

如果这里有一个词语与我毗邻,那么就让它毗邻,

如果波希米亚还坐落在海边,我将再次相信大海,

如果我还相信大海,那我便可以寄望于陆地。

——巴赫曼

1945年战争结束,9月,巴赫曼到奥地利西部重镇因斯布鲁克大学学习哲学。次年4月,转到格拉茨大学主修哲学,副修法律。9月,转赴首都维也纳大学,主修哲学,副修日尔曼文学和心理学。

1948年5月16日,她在维也纳认识了流亡途中的犹太人策兰。这个与她有着深厚爱情的罗马尼亚流亡诗人,比她大6岁。这种恋情在她后来的小说《马利纳》里有浓笔重彩的描写。事实上,策兰的诗集《罂粟和记忆》就是献给巴赫曼的。尽管两个月后,策兰就离开了维也纳去了巴黎。然而他们之间的友谊保持至终。这年12月,巴赫曼的处女诗作在维也纳的杂志《鲁赫斯》上发表。

1950年3月23日。巴赫曼通过博土论文。夏季,在维也纳大学代理当代哲学课程讲座。10月起,巴赫曼和策兰在巴黎聚会。这两位才华横溢的诗人,本来应该有美满的结合。然而,巴赫曼总是觉得在他们之间存在着一种挥之不去的幽魂。这样,爱情自然就没有结果。

基弗《躺在海边的波西米亚人》1995年油画、乳剂、虫胶、炭笔和粉末涂料于粗麻布190×559cm

之后巴赫曼先后生活在欧洲多个城市国家中,并有过多次不幸福的爱情生活。1973年死于位于罗马家中的一次火灾之中。

如果我们思念故土以致昏沉

直到毛发脱落,会将如何?

停在这里问道:如果我们

留驻了美貌又将如何?

我们登上光亮的车

也醒来了,却迷惘

在英雄的大街之上

然而夜在我们不在的地方

——巴赫曼《巴黎》

实际上在基弗对待战争、暴力、专制与死亡的作品上,并不是像一些专家学者所说的“忏悔”多于“讽刺”。作为一个当代德国艺术家,他的内心是非常复杂的,既有对那逝去时光的追怀,又有来自创伤心理的抚慰。对死亡,尘土和沙粒般的语词的偏爱,则来源于他生命中对灵魂的诗意拷问。正如他在一次采访中所说:“人总想成为另一个人,我自己愿意做一个诗人,什么都不用,只用笔和墨水来创作。”

基弗没有成为诗人,但他将诗人邀请到了自己的作品中。事实上,不仅仅有诗人,他的作品中还充满了对许多小说家、剧作家、哲学家、音乐家的指涉:里尔克,让·热内、于斯曼·瓦格纳、斯特凡·格奥尔格、罗伯特·穆齐尔、海德格尔等。在引用的同时,画家通过自身的创作唤起另一个作品,复现另一个作者的生活,乃至另一个时代。在所有被基弗引用的作者中,策兰的诗歌所占的比例最大,其影响力之大往往遮蔽了其他作者对基弗的影响,尤其是巴赫曼。

基弗对巴赫曼的诗歌的引用与他对策兰诗歌的引用在方式上有共同之处。首先是不加修饰地直接选取一行诗句,题写在画的上方,作为一幅画的标题,如《你我的年岁与世界的年岁》。或是将诗歌中的一句话或者一个词语作为一个展览的名称,如2009年白立方的基弗主题展览就以“石榴石仙人”命名,这个意象直接来源于巴赫曼的诗歌《游戏结束了》。另一种是在巴赫曼诗歌意象的影响下,将诗中所涉及到的意象在可行范围内转换为艺术创作的材料;正如他将策兰诗中的意象“头发”、“荆棘”直接作为创作材料来使用一样,巴赫曼诗歌中的“沙子”、“玫瑰”的意象也被基弗借用到作品中。基弗的这种尝试将诗歌中仅仅以概念方式存在的词语转变为视觉艺术中可见的实物,如同将诗句吞咽消化到了艺术的机体中,扩充了自身的表达方式。

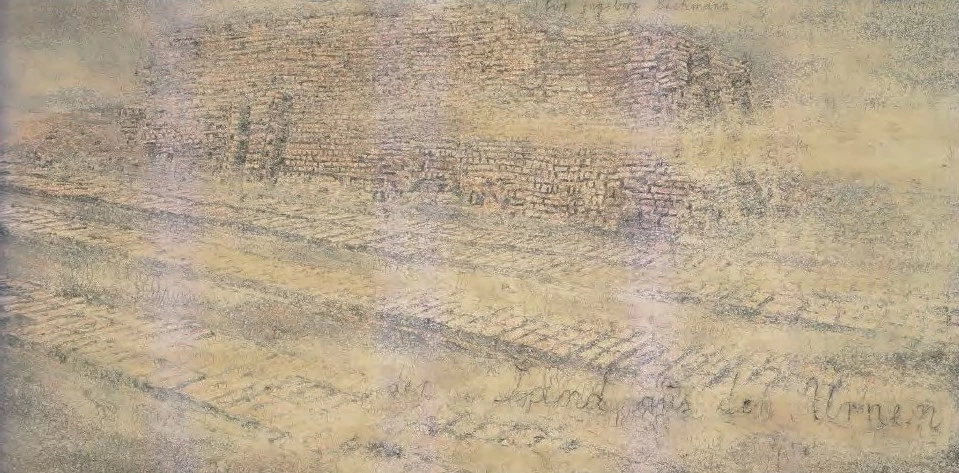

基弗《致英格博格·巴赫曼:只有风、时间和声音》1999年综合材料

基弗《致英格博格·巴赫曼:骨灰瓮之沙》1998-2009年综合材料

1995年,基弗创作了一幅名为《波西米亚坐落在海边》的风景画,这个名称直接来源于巴赫曼写于1964年的同名诗歌,而这也是他公开向巴赫曼致敬的第一件作品。这幅画布满了红色的花朵,即基弗作品中常见的意象“血花”,画面上方是巴赫曼这首诗的标题“波西米亚坐落在海边”。在巴赫曼的这首诗中,莎士比亚、海德格尔、维特根斯坦、策兰的影子与她自身的经历掺杂交汇。1964年,遭遇精神危机的巴赫曼两次前往布拉格度假。在莎士比亚的戏剧《冬天的故事》中,一幕悲剧因为一次去波西米亚的旅行而得到美满结局,借用这一典故,巴赫曼也似乎从《冬天的故事》寻找走出精神危机的途径,并且写下了这首诗。

1999年,基弗再次以金字塔作为意象创作了《致英格博格·巴赫曼:只有风、时间和声音》。这幅作品的标题来源于巴赫曼1957年的诗《流放》。这幅画最初命名为《流浪的犹太人》。

只有风、时间和声音

我无法生活在人群中

……

在这幅画中,远古帝国的荣光已然不在,唯有破败的金字塔被风沙环绕。金字塔象征了一种超越时间和空间的存在,正如巴赫曼的诗中所说,“不是年月可以计量的”。

基弗《韦德兰之歌》1982年综合材料

基弗《雅各布的圣血——为保罗策兰而作》2005年综合材料

巴赫曼在诗中并没有明示或暗示一个具体的地点,而基弗画中的一些细节则使人迅速地联想到确定的地点―奥斯维辛以后的德国。金字塔塔身上的红色的裂痕如同伤口一样流出僵化了的泥土,否认了金字塔作为不朽之物的坚不可摧的特点,似乎在表明所有的事物都是脆弱的,哪怕是金字塔。基弗引用巴赫曼的诗歌“你我的年岁以及世界的诗中”,“你”指的是“我的兄弟”,意即她的同胞。这句引用及其背后的整首诗将纳粹统治给巴赫曼留下的童年创伤纳入到这幅画中,基弗由此复现出另一个时代。

其实,基弗画作中不仅仅涉及到以上两位诗人的佳篇,比如他的《韦德兰之歌》这幅画,取材于北欧无名氏诗歌《埃达》。诗歌中描述了一个了不起的能工巧匠韦德兰,因为他的技艺太精湛了,贪婪的国王为了能够占有他的技艺,不惜把他的腿弄瘸,并把他关在一个岛上,以此迫使他为王宫锻造各种器物。而韦德兰后来为自己复了仇,他强奸了国王的女儿,杀死了国王的两个儿子,并用他们的头盖骨做成酒杯献给国王。然后他用自己做的翅膀逃走了。基弗的这张画是在糅进了稻草的深色背景上挂上个铅做的翅膀,其中依然没有形象,更加谈不上讲述故事。但艺术家却让它蕴含了这么多的“典故”,它的内容已经超越了它的视觉性,成为一个文化信息的载体了。

他谙熟海涅的民谣,也能在里尔克和荷尔德林的诗句中寻找到人生悲剧和事物传奇的历史,一个孤立的个体,面对时代也面对自我,即使是时间上的局限,也能让有如坦克履带碾过的画面,滋养出鲜血和骨灰般的土壤。

基弗敢于突入德国人禁忌和压抑的地带,敢于把人民心中痛苦和不幸凝结的疤结撕裂开并让其重新绽放成血与恶的花朵。凶兆与灾难是真实的母题,而一种批判性的精神能量的再度唤醒则是艺术语言救赎的手段。反思是枉然的,铭记才是铁一般的沉静和深刻。

基弗是艺术家中的诗人,又是诗人中的艺术家。他的作品绝不属于宗教或道德范畴,而是超越哲学与神话的新生的跨界语言,如同重新喷发的死火山。他向自己开战,毁灭自身的伟力是自然与不可知力的伟大融和。当他使自己完全消失之时,那令人生畏的真相终于变成了可感之物,仿佛宇宙的起源或蒙着灰尘的圣像!

我不知道是什么缘故

总是这么悲伤

一个古老的传说

萦回脑际不能忘怀……

——海涅《罗蕾莱》片断

基弗像里尔克一样,经常把画题转移到古埃及以及墨西哥的古老遗迹上。“我将自己带入到金字塔中,到了最后,我就成了金字塔。我身体上由一块块石头组成,我只想做个金字塔。”

基弗说:我随身携带着我的语言,就像带着一个家。

基弗说:艺术家是一个持续的没落者,他永远得不到他想要的东西。

基弗说:废墟本身就是末来。因为存在的一切消失了。基弗说:在我看来,生活没有什么意义。

基弗说:光亮囚禁在土地里,人们必须在世界的尽头把它们解放出来。

基弗说:窗户被大海填满了,天空也可以如此。

基弗说:一个伤痕就是一个凝固。

基弗还说:和平本身就是一片飞扬的尘土。

基弗说:这是一个满是尘土的地方……尘土中是有脚印的。

基弗还说:人是微观世界与宏观世界之间的皮肤,半渗透的皮肤。

基弗说:我是多么错误,我不知道我自己其实是多么不人性,人类是多么不人性。

基弗还说:人们已经进入自己的死亡中了。

来源:《世界美术》2022年第01期 巴音博罗

文章末尾固定信息