莎士比亚曾将希腊神话中的爱神阿弗洛狄忒(即罗马神话中的维纳斯)和春季植物之神阿多尼斯之间的纠葛写作一首十四行诗,其中充斥着暗讽般的颂赞:“你洁白胜过白鸽子,娇红胜过红玫瑰。造化生你,自斗智慧,使你一身,俊秀荟萃。她说:‘你若一旦休,便天地同尽,万物共毁。’”在原本的故事中,阿多尼斯同那位恋上水中倒影的纳西索斯一样,因为出众的容颜而献祭了生命,最终脸庞和鲜血一道化作玫瑰,为某种极致的爱与美打下了最初的符号烙印。

玫瑰,从春季植物之神倒在荆棘中的那一刻起,便在文化层面与自身的生物学身份割席,踏入了承托人类精神隐喻的宿命。不过,作为精神符号的它虽然是从爱与恨的极限拉扯中化身而来,但并非仅仅指代爱情这类躁动的人类原始情感,而是有着其他更为平静的精神构成,恰如它扎根的土壤和清冷的芬芳。在英国剧作家王尔德和法国作家安托万·德·圣-埃克苏佩里的笔下,夜莺所憧憬的、小王子所牵挂的与其说是玫瑰,不如说是一种热望。无独有偶,波斯诗人哈菲兹亦用“玫瑰的信息”比喻对神性的尊崇、对真理的探求和对理想的坚守。

玫瑰也与女性身份有着天然的联系。许多文学和艺术作品曾将玫瑰作为女性的指代。神性、热望、坚守、女性,还有那妄图接近它而收获的刺痛,诸如此类隐喻如同片片花瓣,彼此环抱成一朵“隐身的玫瑰”。而艺术的叩问之路上也曾有这样一位几乎“隐身”的女性,她没有用画笔描绘过一朵玫瑰,也不爱用画面倾泻私人的情绪。她热衷于这样静默着,再在静默中对话梦境深处的神灵,寻访一座由符号搭建而起的“玫瑰神殿”。艺术史中这个先验般的存在,就是抽象绘画隐于时光中的真正领衔者—来自瑞典的女性画家希尔马·阿夫·克林特(Hilma Af Klint,1862—1944)。

“二十年内不要展出我的画,人们还没有做好接受它们的准备。”这是1944年克林特去世前将全部作品委托给亲属时始终强调的。当然,这并不是克林特第一个“诡异”的做法和决定。早在康定斯基带领“青骑士”团体扛起抽象艺术大旗之前,马蒂斯正试图探索野兽般不受束缚的色彩表现之时,克林特已经在抽象绘画的道路上先走了一步。然而,她也许是将自称为受某种神性指引而进行的创作看作一种绝对的私密行为,因此极具领地意识,一边“躲进小楼成一统”地兀自创作抽象绘画,一边紧闭心门,仅仅拿一些写实习作搪塞、应付时人和展览。她笔下的抽象元素如同摩斯密码一般,灵动、雀跃地弯折成晦涩难懂的轨迹,就和她的众多抽象画作一样,仿佛一切本该秘而不宣。你可以将之视为个性使然,可以把这当成她的一种自我保护和身份防卫—那个时代一些西方国家的女性画家不被允许学习先锋技法,也可以将之视作孤芳自赏,甚至可以认为她“不求上进”,但这总归证明了一件事—她是特别的,特别到她的一切犹如谜题。

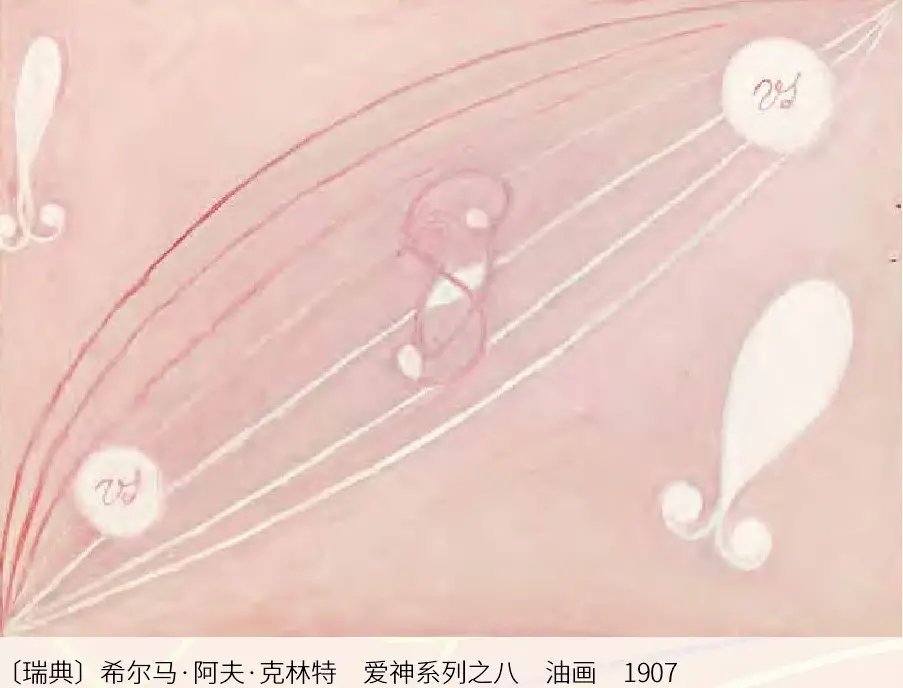

19世纪末,从瑞典皇家美术学院毕业以后的克林特成了一名写实风景画家,靠接风景画订单维持生计。她一面以最平凡不过的姿态描画着对她来说可能索然无味的风景与花卉,一面受神智学影响,在机缘巧合下跌入了神秘主义的深潭,认为可以通过某种物理过程来洞悉神和世界的本性,而创作抽象绘画就是她所选择的可以借助无意识的符号来“通灵”的物理过程。“这些画就这么被画出来了,没有草稿,创作过程直接而充满力量。连我自己也无法用言语形容它们。”克林特将自己绘制抽象画的过程定义为“自动书写”,即一笔一画都没有预设。她声称自己是在用画笔探索“更高的精神性真实”并用画笔传递来自异世界的信息,由此催生出了肇始于1906年的“神殿”系列作品。

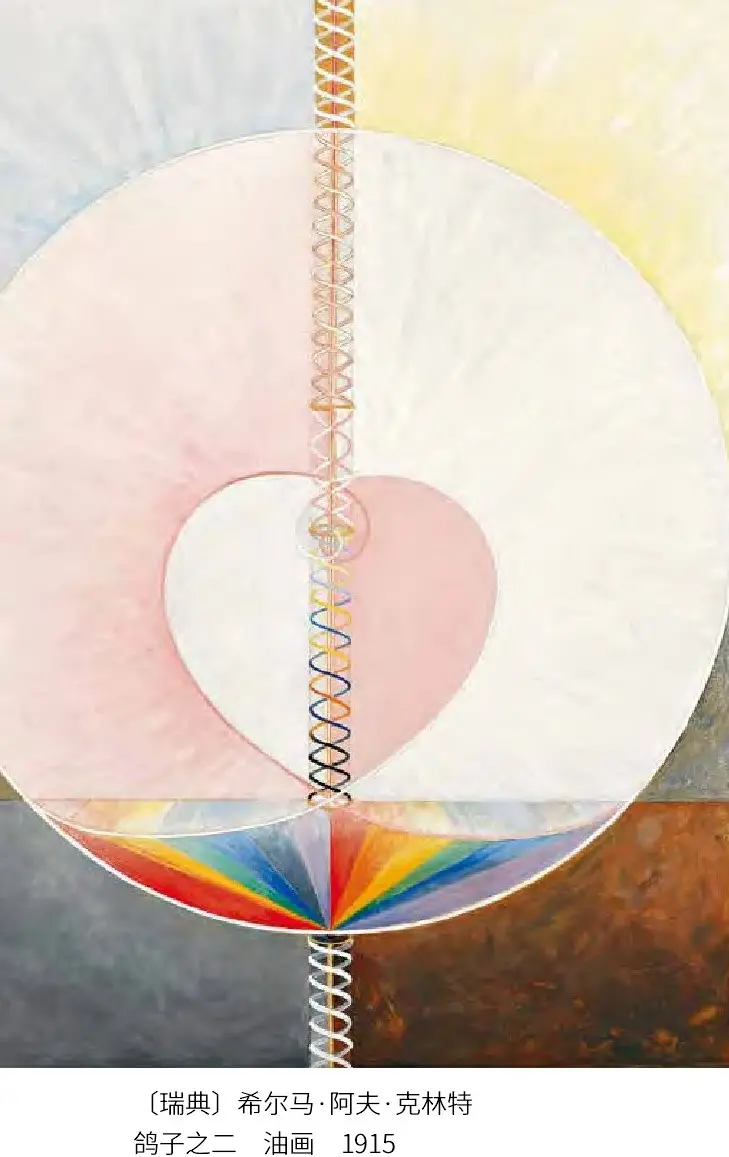

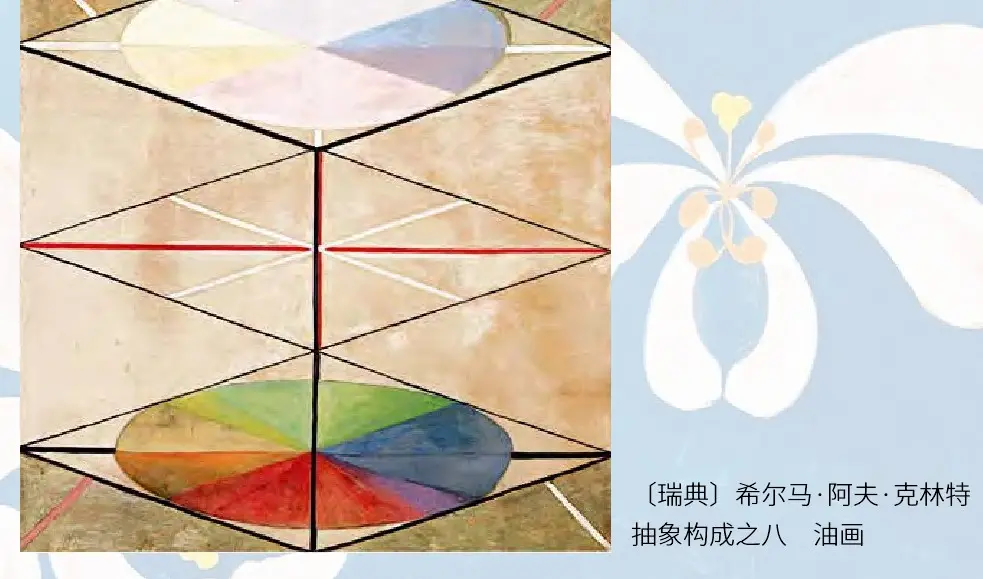

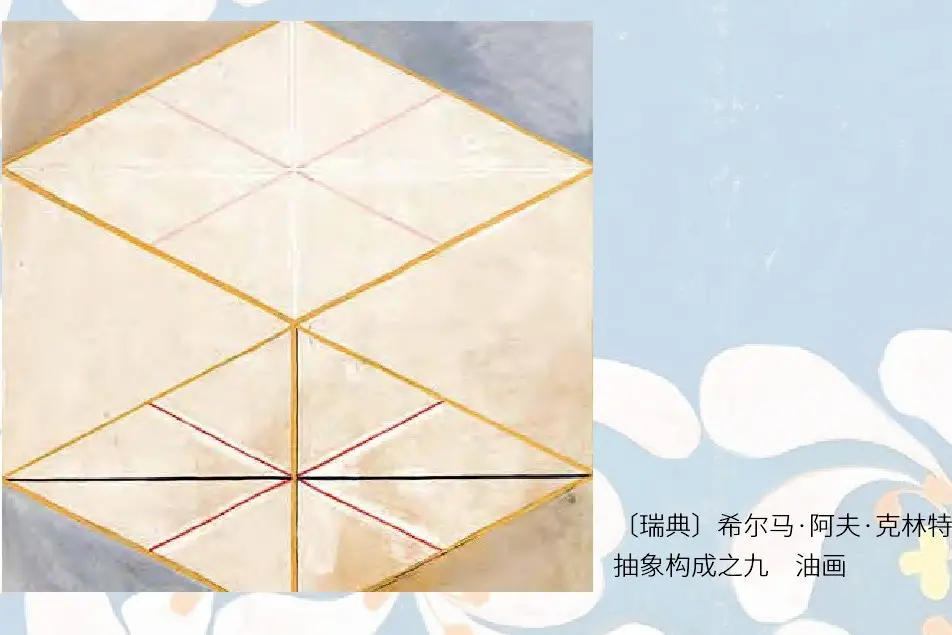

按照时间脉络,“神殿”系列作品又可被归类为四个“子系列”,分别是“原始混沌”“十大幅”“天鹅”和“祭坛”。从系列名称的神学色彩可以判断,它们都是召唤和感知般的存在,在克林特的世界里铺成了一条通往“神殿”的道路。这些“视觉日记”一样的作品由对称的螺旋线条、圆圈等简单且富有装饰性的符号组合而成,尺幅巨大,诠释着复杂的精神概念,属于超验的范畴。这些图式既是卷曲而热烈的,却又混沌如宇宙最初的苍茫,透着冷静与隔阂,既是理性而单薄的,却又旺盛如生长的藤蔓,沁着缤纷与明丽。这些线条以螺旋向上的姿态生长着,通向宇宙星空,通向生命起源。直到1920年母亲去世以后,克林特才放弃了对几何元素的运用,转而借助水彩的氤氲感来模糊线条轮廓,呈现一些早年间的抽象记忆,并将此类创作命名为“花木”系列。

克林特在阿德尔森岛度过了少年时代,这里被看作是维京文化的发源地。西方学者本·拉斐尔德发布了一篇名为《宗教、大脑与行为》的研究报道,考据出维京人认为“似乎有很多超自然的生物能促进合作”“有超自然的生物在注视着我们”。我们很难说克林特还承袭着这样的精神基因,也证明不了她生来便有着与神灵对话的渴望,但无论如何,阿德尔森岛优美宜人的生态环境一定在潜意识中强化了她与自然和宇宙天地的深层共鸣与联系。

“只有当你做好准备舍弃世俗的生活方式的时候,生活才会脱下它的外壳,向你展示它无比美丽的内核。”克林特在日记中写下这句话的时候一定满含笑意,因为她显然认为自己作品中那看似沉重、晦涩的隐喻“无比美丽”,并且认为这是一份私密的、不可叫外人偷窥了去的宝藏。在生前和去世后的二十年内,克林特的这批抽象绘画先锋之作从未与世人谋面。对克林特来说,世人的看法不重要,真实的“神殿”永存心中。

普希金在诗中这样告别玫瑰,我们也将这些告别克林特和她的“神殿”:“去哪里了,我的友人?玫瑰早就凋谢了。原本明媚的青春红润就像我们的青春,也将这样的凋落。这并不是生命的愉悦,请代我转告玫瑰,我将无比惋惜,就为这个道别。”克林特—艺术史上这朵长久隐身的“玫瑰”,也许已经带着对创作的痴狂在别后与心中的“神殿”相会。

来源:《油画》2022年第02期 佚名

文章末尾固定信息