诺曼底的苹果树

二○一八年十月的一天,刚刚过了八十岁生日的大卫·霍克尼(David Hockney)度假经过诺曼底地区。在那里,他驻足勒阿弗尔港口,看到了莫奈《日出印象》描绘的景色。在浪漫小城翁夫勒享受了一顿美好的晚餐,还坐着轮椅在著名的法国国宝巴约挂毯(Bayeux Tapestry)前徘徊了很长一段时间。短短四天的北法之旅,让他做出了一个决定,他要搬到诺曼底,把那个乡村仓棚改建成自己的画室。

八十岁的老艺术家没有时间耽搁,好在有雄厚的经济实力让他尽快实现自己的意愿。二○一九年底,霍克尼搬到欧日地区(pays d’Auge),在这个以历史和艺术闻名的法国乡村,在卡布尔市南十余里外的一个小村庄Beuvron-en-Auge附近,他买下一个农庄做画室。那地方有苹果树、木条屋,盛产卡巴度斯(Calvados)白兰地和彭勒维克(Pont-l’Evêque)奶酪,还有咖啡馆和露天跳蚤市场,是法国最美丽的村庄之一。

大卫·霍克尼

几个月后,一场全球范围的灾难忽然降临。外面的世界相继沦陷,人们在隔离的日子里变得焦虑和苛刻,风声鹤唳,人心惶惶。然而,在诺曼底这个小村庄,大卫·霍克尼沉浸在他的创作世界。每天从住所到画室的路上,绕一大圈,看那些苹果树、梨树的蓓蕾如何在春天的阳光下盛开,发散出白色的光。还有池塘边的柳树,抽出嫩黄的枝丫。水中干枯的枝叶中慢慢长出一个个小圆圈,那是睡莲的浮叶。

他试图用几年前已经出现的新技术把自己看到的春天景色描绘下来。就像一百多年前在巴黎郊外那些巴比松画派和印象派画家那样,在写生中捕获自然和光。只是这次他不是在帆布上,而是在ipad上作画,每天用一种叫Brushes的软件素描。现代的技术可以让他尝试不同颜色、笔触来捕捉春天的变化。霍克尼每天可以画一幅、两幅甚至三幅,连续工作三个月。从初春一直画到入夏。好像不知道疫情,忘了身外的世界。他说:

疫情来临时,我们很幸运,在诺曼底,不用见人。每天工作。没人打扰我们,创造力爆棚。

某一天,看到一棵树,低处的树杈上长出八个蓓蕾。

活到他这个境界,就是不管外面的世界如何,你只看自己心中渴望的风景。

整整一年后,这一百一十六幅画作被打印出来,在伦敦皇家艺术学院以“诺曼底2020,春天来临”(The Arrival of Spring,Normandy,2020)为名展出,并成为二○二一年艺术界最为重要的一个画展。

还在疫情反复和病毒变异中惶惑质疑的人们,走进伦敦皇家艺术学院那三间有着高高屋顶的展厅,面对这些淡粉色,鲜绿色,这些温暖新鲜娇嫩的春天的颜色和笔触,他们发现自己不仅面对一种借助了新技术的表达,也面对着这些熟悉又陌生的被遗忘的风景。

这些画的构图很简单,常常是一棵树伫立在画中心,下面是鲜绿的草坪,以及周围低矮的灌木,还有大片的明亮的天空,以及远处模糊的起伏的丘陵。

那棵树从黑褐色的干枝杈,到满树粉色白色和橘黄色的花,到浓浓的绿叶已经透不过初夏的光。

什么时候,我们已经错过了二○二○年的那个春天?

霍克尼《春天来临》之一,2020

加州游泳池

大卫·霍克尼一九三七年生于英国北部约克郡的布拉德福德(Bradford)。二十世纪三四十年代的布拉德福德是个被煤炭熏黑的地方,是没有其他颜色的城市。是莫奈、马蒂斯和毕加索让大卫看到了色彩。一九五四年他在曼彻斯特看到了梵高的画展,于是中学毕业后就申请进入当地的艺术学院,立志成为艺术家。一九五七年进入伦敦皇家艺术学院后,霍克尼如鱼得水。在那里,他结识了一批志同道合的艺术家,成为五六十年代之交,英国方兴未艾的波普艺术(Pop Art)活跃分子。一九六二年毕业时他已崭露锋芒—第二年,不到二十六岁的霍克尼就举行了自己的第一场个展,虽然伦敦皇家艺术学院对他大逆不道的行为和艺术实践并不赞同,最后还是授予了他学位以及金牌奖荣誉。

但伦敦的天空对一心想突围的霍克尼还是过于晦暗和拘束,因为他不仅想在艺术有所表现,更想在生活方式上找到一片新的天地。在某种意义上,这两者其实互为灵感。一九六一年去纽约的一次旅行为他展现了这个新天地,于是在肯特郡一家艺术设计学院短暂教了一段时间的书后,一九六四年,霍克尼移居洛杉矶,开始了成为“活着的最重要的英国画家”的加州时期。在到加州之前,霍克尼早期绘画的色调都是暗色的,“那是布拉德福德的我所能看到的颜色”。即使那幅作于一九六一年的《两个小伙子》(We Two Boys Together Clinging),也是晦暗的灰色蓝色和暗红色组成的有些压抑的封闭空间。画名出自惠特曼《草叶集》里那首诗:

霍克尼《春天来临》之一,2020

我们俩小伙子厮混在一起,

彼此再不分离,

大路上纵横来去,四方游荡不羁,

放纵精力,伸张肘臂,紧扣手指,

披挂武器,无所畏惧,

……

无法无天,出海、入伍、盗窃、威逼,

惊吓着吝啬鬼、奴才、牧师,吸气、喝水,舞跃在海滩、草地,

骚扰城市,蔑视安逸,嘲笑条例,赶逐弱虚,

履行我们的突袭。

(舒啸译)

是加州的阳光照亮了霍克尼的画面。蓝色的泳池和阳光下的绿得如伊甸园般的草坪,构成了他六七十年代经典的加州时期的画作。

霍克尼笔下的加州最具标志性的景象就是游泳池。当初他决定移居加州,就是因为几年前初访美国时,在当地的所见所闻令霍克尼感到惊奇:“当我向下凝视着游泳池满眼的蓝色时,我意识到,在英国是奢侈设备的游泳池,在这里却再平凡不过。”

相比气候阴郁、拘泥传统的英国,加州几乎就是阳光和天堂的化身,承载着年轻艺术家对情欲渴望的感受。加州给他的灵感就像阿尔勒之于梵高。年轻的霍克尼把头发染成金黄色,戴着黑色的圆框眼镜,穿着鲜艳的毛衣外套,一副惹人注目的反叛形象,仿佛一个行走着的宣言:我要追逐生命的阳光,过自己喜欢的生活。不过在当代艺术史上,这些明亮,几近天堂一般的泳池和绿地并不只代表加州风景。这些洛杉矶人造绿洲背后,其实是已经成形的,虽然有点边缘化的欲望乐园。如艺术评论家本·戴维斯(Ben Davis)所说:“那些建于洛杉矶大宅后院的私人游泳池,为他带来自由探索人体的奇妙空间。”

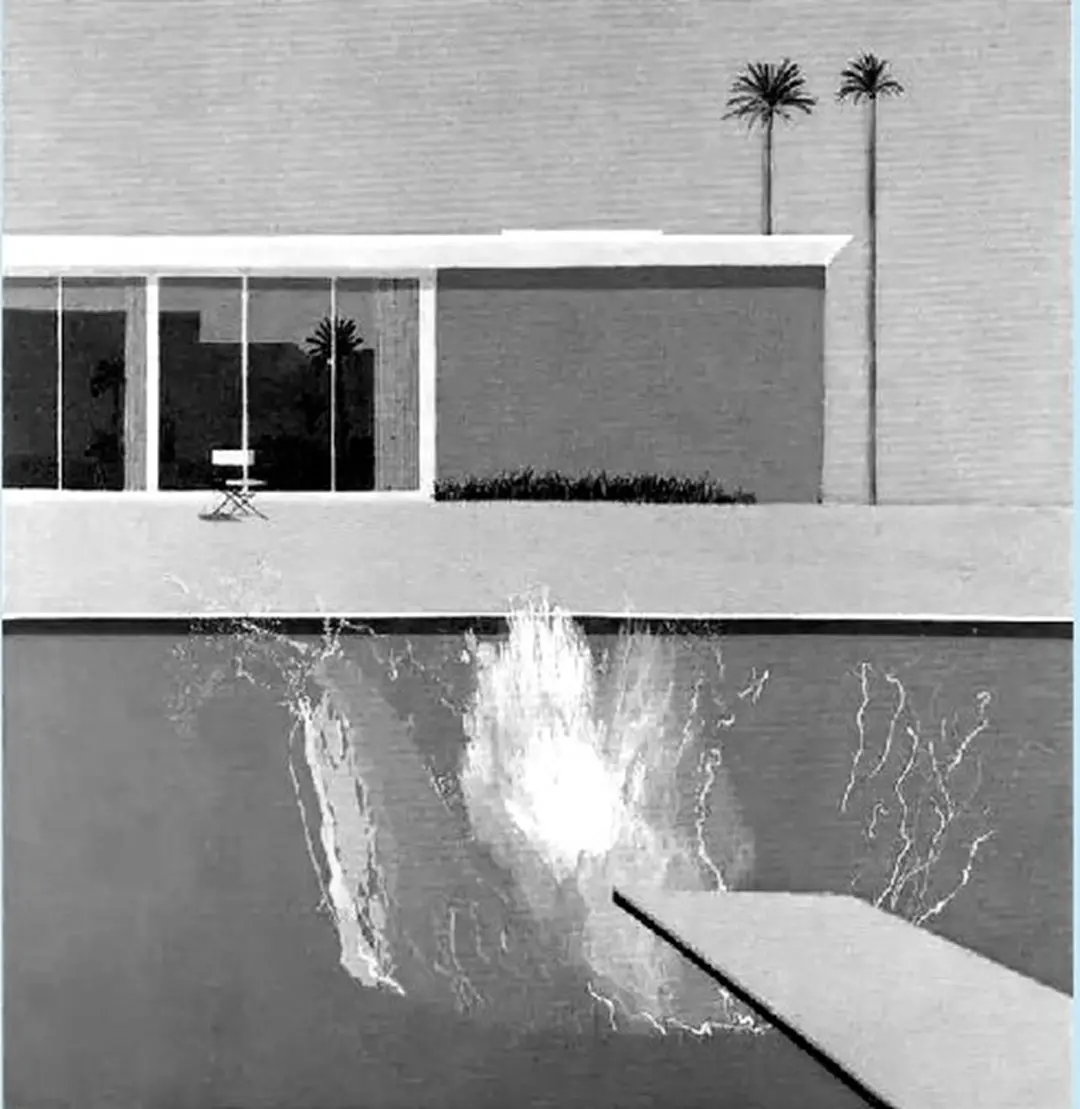

霍克尼《水花四溅》,1967

这消失的瞬间,这永久的瞬间。

本·戴维斯在他写的一篇解释霍克尼的《水花四溅》的文章中看到了似乎流于平面或者享乐主义的画面后面的情感,他说:“在这些画作中霍克尼创造了打破洛杉矶黑色电影刻板印象的意象。是的,他给这世界上的人们带来一种天使般(洛杉矶也称‘天使之城’)的存在。但是,我也在他的这些绘画的异常僵硬的关系、痛苦与空虚环境中看到了爱德华·霍珀式的孤独—阳光下的一丝黑暗。”他进而指出:“从风格上看,霍克尼这个时期清脆的现实主义与眩晕的绘画感之间的平衡,为你创造了一个可以生活并充满真实感官体验的世界,同时也被视为一个幻影。霍克尼此处的风格使他的场景看起来仿佛既是永恒又是短暂的,既是享乐主义的,却又带着些许惆怅的渴望。”

霍克尼《艺术家肖像》,1972

巴黎的余光

正是以加州为创作主题时期的创作,使得首创“波普艺术”这一术语的英国艺术评论家劳伦斯·阿洛威(Laurence Alloway)把霍克尼与美国波普艺术大师安迪·沃霍(Andy Warhol),日本点点艺术家草间弥生(Yayoi Kusama)并提为波普艺术最有名的三个代表人物。

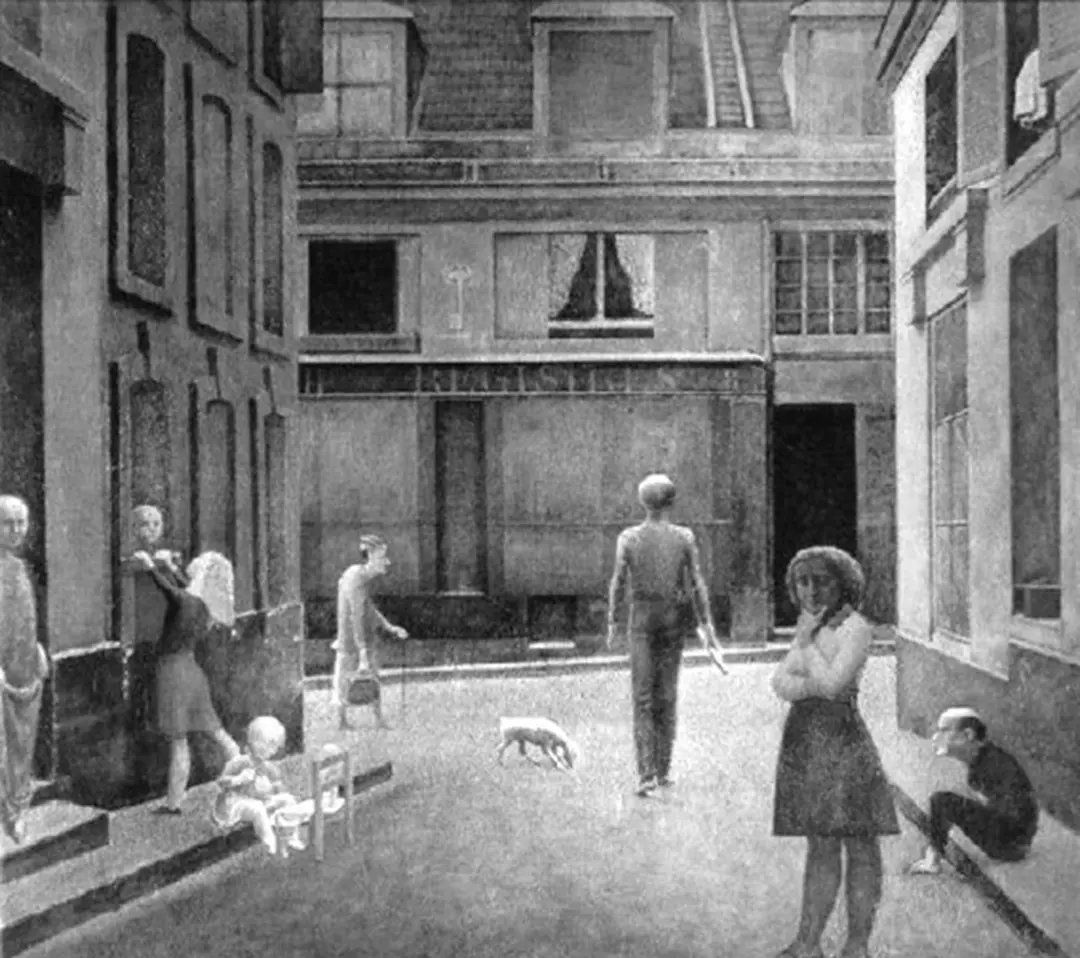

巴尔蒂斯《圣安德烈街区通道》,1952-1954

一九七六年霍克尼出版了自传,两年后他在好莱坞山上修筑了豪宅和永久画室。但是,他追寻阳光的足迹并没有停留在加州。一九七五年三月,大卫·霍克尼暂时离开加州,去了巴黎。虽然那时很多人认为巴黎已经不像二十世纪上半叶,已经不再是世界艺术之都了。

他一到巴黎,就立刻叫出租车把他带到圣日耳曼大街上那座法国大革命时期风云人物丹东的塑像前。他后来常常对那些来巴黎的友人说:“别错过那座塑像,在他身上你能看到我。”那是对巴黎的革命精神和自由意志最高的致敬。当时他的画室在圣日耳曼的普瑞(Saint-Germain-desPrés),一个有庭院的巴黎传统建筑中,是大艺术家巴尔蒂斯(Balthus,1908-2001)住过的地方。巴尔蒂斯从一九三五年开始就住在那儿,庭院正对着连接圣日耳曼大街和圣安德烈艺术街区(Saint Andredes arts)那些狭窄弯曲的小巷。一九五二年到一九五四年,巴尔蒂斯画了那幅有名的《圣安德烈街区通道》(Le Passage Du Commerce-Saint-Andre),描绘了这个波西米亚巴黎的心脏,那平常的街景:一个社区的黄昏,有人在遛狗,有人在发呆,打工的人收工,孩子在玩耍。难怪有人把这里叫作“村”。称之“村”并不是看低它的意思,它说的是熟悉,表示日常、温暖与安适,标识着那些抵御都市陌生化的一切前现代的品质。

那时,霍克尼和他的伙伴,每到傍晚会到附近一家叫Brasserie la Coupole的餐馆吃饭。那一路的风景就像巴尔蒂斯画中描绘的那样。这让霍克尼感动。本来他以为波西米亚的巴黎已经不存在了。

但巴黎的波西米亚还在,因为是余光,因此显得更加珍贵。

二十世纪六七十年代的圣日耳曼的普瑞,从艺术史的角度看,的确已经流露出日落西山前的光景。贾科梅蒂(Alberto Giacometti)已经在一九六六年去世,毕加索搬到了法国南部。曾几何时,毕加索的画室就在附近的圣奥古斯丁路上。库尔贝的画室在霍岱福利耶路,波德莱尔就出生的那条街上。德拉克洛瓦的画室也不远,在福斯坦堡广场,莫奈和巴齐耶也是在那里。

跟他的前辈大师们一样,霍克尼每天早上起来,先到花神咖啡馆吃早点。然后走回来,开始工作,一直到中午。中饭到楼下随便吃点什么。然后继续工作到五六点钟。晚餐还是到花神或者双叟咖啡馆。二十世纪三十年代,毕加索也是这样,常常在晚上,泡在这些咖啡馆消磨时光。

霍克尼在这样自由而自律的节奏中度过了愉快的两年,但是最后半年,美国人、法国人,还有英国人,开始知道他的居所,络绎不绝地跑来请教,直到深夜才离开。这打乱了他的生活和工作,因为他毕竟只有一个房间,接待客人就无法作画。

于是,一九七六年,他逃回了伦敦。

更大的画面

二十世纪七八十年代,霍克尼的几位好友因罹患艾滋病或者癌症去世。霍克尼一如既往地用他自己的方式—肖像画来纪念他们。这些画像摆在一起,仿佛又一次聚会。这些为了告别的聚会使得已过不惑之年的霍克尼开始通过艺术表达他对生命的有限和时光的流逝的思考。

那一阶段,霍克尼对拍立得相机影像产生了兴趣。常用即时影像做肖像素描或画作的参考。他的肖像画中常常有几个人,甚至为画家自己也留有一个位置,偶然的机会他把几张拍立得照片混贴在墙上,或叠放在一起,竟然产生了意想不到的效果:不再是常规摄影那个单一的视角,而是有着立体主义画作的那种多角度的效果,甚至可以表现时空渐进变化的过程。霍克尼因此进入了一个新的创作阶段:摄影拼图系列(Polaroid collage),用他自己的话说就是“拼接”(joiners)。以多张不同视点的照片,拼凑出主图,形成具有立体主义的艺术作品。这看上去是用照相技术,但实质上是他对用照相手段来摄取现实的一种批判。他指出一张照片或一种视角永远不可能完整再现现实。只有通过艺术,通过创造,即把不同的照片组合拼接在一起,才能显示一种更大的图画,一种流动的多视角的画面。他那时创作的突破性的巨幅画作《梨花高速公路》(Pearblossom Highway,1986),就用了七百多张照片拼贴在一起,试图表达这种主观的多视角的现实,他所看到或感受的加州高速的现实。这种对艺术和现实的理解的突破,使他曾经一度在越野车上绑上九台摄影机同时录像拍照,那九宫格式的画面是挑战当代视觉艺术的宣言,正如二十年前他对加州泳池的赞美。

霍克尼《梨花高速公路》,1986

霍克尼《加洛比山》,1998

这时候,艺术已经不只是模仿现实世界,艺术可以创造风景,用心中的阳光。

难怪,二○一二年,已经画了五十多年的霍克尼在集合了他约克郡创作的画展“大卫·霍克尼:更大的画面”(David Hockney:A Bigger Picture)前接受采访时说:“照相机当然捕捉不到这样的美和空间感,摄影永远无法与绘画相比。”

这种对视觉艺术的理解和开拓实践,使得霍克尼不仅与二十世纪初的现代派前辈们沟通,同时在这个科技创新的年代他也不断关注新的方法。在二○一二年的展览中,一进门就是一个名为《四季》的录像装置,用十八台摄像机多个屏幕同时呈现一道风景。也是在这个时期,他开始把ipad和iphone带进艺术创作。

一直以来,霍克尼的作品所使用的媒材就非常广泛,包括油画、水彩、摄影、印刷版画,甚至传真机、激光打印机、电脑及影音录像等。他的视觉艺术实践,使得他在艺术史上不只是一位艺术家,也是一位艺术哲学家。二○一二年,英国女王伊丽莎白二世为他颁发了英国功绩勋章。

二○一七年,在伦敦泰特现代美术馆、巴黎蓬皮杜美术馆、纽约大都会艺术博物馆,庆祝画家八十大寿的大卫·霍克尼大型回顾展先后展出。回顾展呈现了六十年来霍克尼最具代表性的油画、绘图、印刷作品、照片和录像。每个时期的作品也展现了这个不断挑战自己的艺术家利用科技演化而爆发的创作力。他说:“我会一直画下去,我可能还会做个百年回顾展。”

“春天无法取消”

所以,在某种意义上,二○二一年这个“春天来临”展览是大卫·霍克尼十几年前在东约克郡开始的艺术之旅的继续,一种直接面对自然的创作。虽然评论者对他用ipad和Brushes软件“画”出的作品的艺术性或艺术价值有不同的意见,他们都确认这些作品流露出的老艺术家对生活的那份喜悦,有着极强的感染力,尤其在疫情肆虐的背景下。

那年春天,霍克尼告诉来诺曼底拜访他的艺术批评家马丁·盖弗(Martin Gayford)说,他开始重读《追忆逝水年华》。这是他第三次读普鲁斯特的这部巨著。第一次还是他年轻时服兵役的时候,那是他艺术创作最低潮的时候。“到了法国,你才能真正理解普鲁斯特的那种写法。”每件事其实都发生在特定时期,有特定角度的。“小说似乎没有什么事件,只是一个个的艳遇,社交聚会,以及旅行,都是瞬间而已。小说的高潮就是叙述者意识到这些事件的内在联系,经由他的意识。这就很像立体主义看世界的方式。小说中也有很多意象,记忆的碎片。”

霍克尼觉悟到,“时间是可伸缩的,唯有现在”(Time is elastic,and there is only now)。现在是什么呢?是春天夜晚的月亮,从屋子里发出的光和外面的月色,是漂满浮萍的小池塘,是草地尽头的小溪,是秋天挂在树上的落叶,还有收获,还有日出日落。

《小矮人的房子》(2020),霍克尼在诺曼底的家

霍克尼画的他在诺曼底的那个被称为七个小矮人的房子,从标题到笔触都有一种童稚,那是一种有意而为的决心,一种乐观主义的决心,似乎给一个正在经历着创伤的世界一个家,一个许诺,一个安慰。

来源:《书城》2022年第01期 书玉

文章末尾固定信息