丑书现象的发展并非一蹴而就,丑书横行的背后,有多少“隐形的手”在助力。在丑书这块“免死金牌”背后,又有多少人从中谋利。书法从实用性走向艺术性,再从艺术性走向社会性。从80年代的“现代书法”到90年代的“书法主义”,再到“展厅书法”,可谓是当代版“笔墨当随时代”的完美呈现。

1985年10月15日,北京中国美术馆南厅开幕的“现代书画学会书法首展”,也称“现代书法首展”,标志着中国现代书法的诞生。书写工具的进步和大众审美趣味的转变,促进了书法从偏重实用性到艺术性的转变。写书人数锐减,书法逐渐成为纯艺术,书法发展面临新的挑战。部分书家开始另辟蹊径,以传统书法为依托,顺应流行书风,结合当代大众审美趣味创作丑书。其书法作品在“展厅书法”中脱颖而出,学书者争相效仿,丑书信徒在错误的道路上“砥砺前行”。“丑书”作为与传统主流书风相悖的形式存在,并一度成为热点话题,争论不休却无定论。丑书横行,虽然在一定程度上不可避免地对书法艺术产生了负面影响,但“丑书”的稚拙形态也缩短了大众与书法艺术的距离感,产生了“人人都可以是艺术家”的心态,以致乱象横生。随着各地区书法展览层出不穷,各位大师使出全身解数,攀咬依附,“丑”得触目惊心。

丑书之风以迅雷不及掩耳之势席卷书法市场,促进书法艺术受众从专业人员向大众贴近,书法创作不断迎合时代书风和大众审美趣味。国家传统文化艺术得到大众关注和青睐,“琴棋书画”中的书法普适性尤高,成为大众修身养性的不二之选,书法艺术得以迅速普及。随着自媒体迅猛发展,修习书法者将书写动态分享在网络平台上,书法创作过程进入大众视野,获得广泛关注。一部分学书者投机取巧,专注于行为艺术,在书写工具、动作、场所等方面绞尽心思求变,哗众取宠。

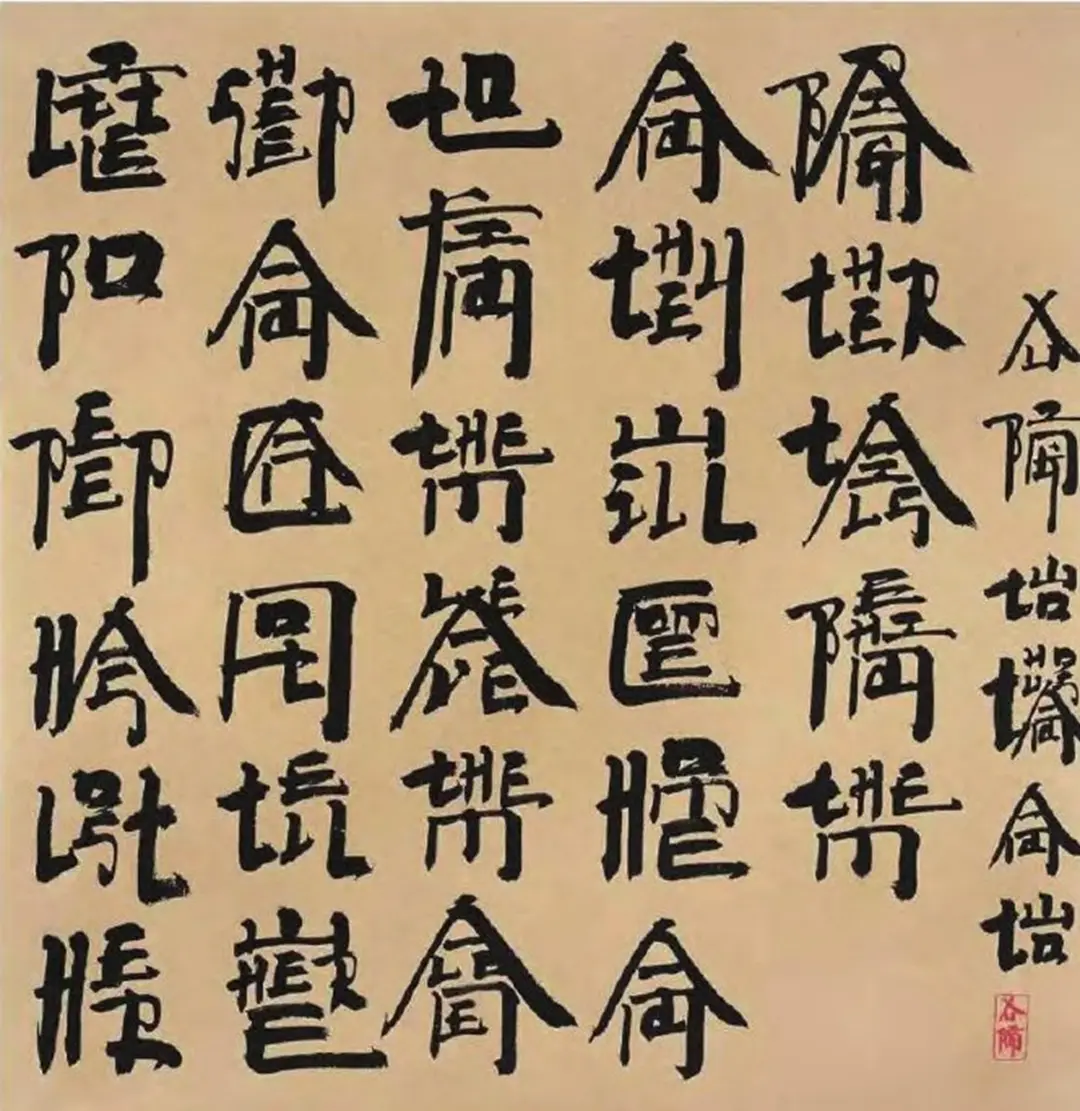

除书家“丑”之外,更有乌合之众“添薪加柴”。在与丑书相关的问题上,自媒体的发展使从众效应发挥到极致,鉴赏艺术门槛被迫降低,键盘侠隐匿在人群中大放厥词,促使理性向无知,无知向愚蠢发酵。法国心理学家勒庞曾在其《乌合之众》一书中指出:“群众日益被大众文化所湮没,这种文化把平庸低俗当作最有价值的东西。”一幅书法作品的价值在于它本身,当鉴赏者的审美能力无法辨别艺术品优劣,便会借用其外延,即其他有影响力的人对此作品之评价。其次会考量书家的名气和地位,在此基础上形成假性接受与赞赏,市场根据受众的假性回应对书法作品明码标价。价格面向大众,“摇身一变”成为衡量书法作品优劣的标尺。丑书因自身没有明确的边界,一直被有心之人裹挟利用,在学术界和社会界之间起伏沉溺。部分书家为了在市场中脱颖而出,把目光转向书法协会与书法展览而非传统临习,恰逢“丑书”为他们带来一缕曙光。在求变过程中,“展厅书法”是丑书的“催生剂”,出现“盲书”“射书”“吼书”“乱书”等,突破传统书法审美定势,以独特的姿态突出市场包围。

当一个问题悬而未决,没有正确答案和划分标准时,所有人都可以在探索过程中发表自己的观点。爬梳当代丑书相关著作、文献,2000年后,学者们对丑书问题讨论较多,主要有社会批评、审丑理论、丑书相关书法理论以及针对当代丑书家的研究。近20年来,关于丑书的批评甚多,真正解决问题的文章凤毛麟角,大多仅表明自己的立场和观点。喜欢追捧者有之,反对嘲讽者有之,随声附和、朝令夕改者亦有之。

有关丑书的图书专著20余本,多持中立态度。其中楚默先生在2017年专著《中国书法丑书论》中将“丑书”列入书法艺术范围内分析,楚默先生在书中肯定赵冷月为“现代丑书第一人”,研究当代革新求变的书法艺术大家,从书学观念、作品风格、用笔等方面分析书法作品。此外,沃兴华著《书法问题》、严吉星著《书法笔力研究》两本著作中对丑书问题研究讨论颇多,其余专著中对流行书风、俗书亦有深入探究。

除专著外,明确支持丑书的文章约有10篇,最早为陈方既1998年所著的《当今“丑书”流行的思考》一文。持中立态度的文章约30篇,最早的是刘庆来先生在2000年所写分析丑书流行的社会心理成因的文章。支持丑书的理论家试图从历代书论中为丑书寻找理论支撑,或从中国古代老庄美学思想中寻找渊源,或是引用西方艺术中美丑相关理论品评“丑书”。陈方既1998年《当今“丑书”流行的思考》和肖国崇在2005年《宁拙毋巧辨》两篇文章中,先后肯定含“拙”气的书法,批评当代媚俗一派丑书。陈方既先生早在文中对“丑书”的解释为“有别于传统的平正之势,与通见的帖书碑书面目不同,另具一种风貌、另有一种意趣的书法形态”。《宁拙毋巧辨》中分析傅山提出的“四宁四毋”论,认为“拙”与“巧”是相对而言的,代表了两种不同的美学思想。

丑书家纷纷自证清白,为自己辩护,部分学者亦著文发声。曾翔在2014年《我是艺术追梦人》一文中以简明亲切的语言袒露了自己书法创作的心路历程,及为书学奉献的拳拳之心。沃兴华在2016年《我的创新观——兼谈“丑书”》中阐述自己的创新观念和创作方法,认为书学创新之初,大众对自己的误解是正常的、可以理解的。胡抗美2015年在《美与丑的辩证——谈赵冷月书法》中提到,赵冷月先生的“丑书”是碑与帖的创新融合,是精神和艺术的双重超越。苏淑娴2018年发表《王镛书法中的审丑意识分析》从审美角度为王镛溯源至宋代,以苏轼和黄庭坚的书法理念进行类比分析,提出王镛书法是治疗当代人问题的“一剂良药”。

反面声音与正面支持如影随形。吴有祥先生在1999年《“丑书”再议》一文中否定陈方既对丑书的抬高,结尾呼吁“丑书家们,该迷途知返了”,认为丑书不可能成为书法发展的主流,自此开始了丑书理论拉锯战。梳理2000年至今与丑书相关的文章,社会批评的期刊和报纸文章约80篇,持否定观点的期刊和报纸文章最多,约39篇,约占丑书评论类文章的二分之一。

2015年有一推文归纳“当代十大丑书排行榜”,主要以书法作品堆积为主,批评言论虽少,但字字珠玑,舆论哗然。《人民日报》曾在2018年发表一篇名为《国内的书法大师们到底有多野?》的文章,批评的丑书家不同于之前提到的名家,多是一些“杂技演员”,牛鬼蛇神云集。此种杂技本不应该称为“丑”,而应称为“恶”,但杂技演员以“书法”“老师”“丑书家”等为噱头,令观者直呼世风日下、丑书当道。从大众在网络、自媒体的上的言论可推断出,大众对丑书的态度多为否定。

反对者集中火力从三个方向“进攻”丑书。一是目的论,抨击书家创作丑书目的不纯、居心不良。因追名逐利产生哗众取宠的丑书,以及国展中存在借丑书之名脱颖而出的书法作品,正面迎接了“第一把火”。魏巍于《浅议“丑书”》一文中道:“当今流行的‘丑书’也确确实实让人看到了‘丑书’家们的灵魂——饥渴、焦虑、浮躁、精神空虚,不想下真功夫,做真学问,又急功近利之心切……以达到他们牟取名利的目的。”此类批评文章出于两种心态:一类是致力于书学正统,文如杜鹃啼血,声泪俱下,饱含对书学发展和未来趋势的担忧,如吴有祥《“丑书”再议》一文;一类是艺术家怀才不遇的愤恨之情,勤加练习的书法未被肯定,无法获得大众的认可,自身未获得名利,仇视他人,此类批评等而下之,不堪入目,故不罗列。

二是素质论,部分学者便把现代丑书流行归因于书写者文化素养低。书法自产生以来,临习摹写者趋之若鹜,但在书法史上留名的寥若晨星,当代书家与历史名家在文化、艺术素养方面不可同日而语。书法成就与书写者的文化素养和品德息息相关,薛元明在《书法“清流”》一文中提出:“就书法本体而言,专业研究最突出的问题是理论和实践之间的脱节。这实质正是文化修养匮乏的见证。”书家的文化素养低,写书法无法自己创作文本,容易出现三种弊端:一是不读书法史和书法理论史,难以继承传统;二是书法沦为纯技法艺术,模仿复制古人文本甚至书风,毫无创新和发展;三是书法作品易出现错字误笔。这些缺陷被有心之人揪住不放,被无限放大,成为第二把火攻击的“活靶子”。

三是现象论,攻击因丑书连带效应所引发的艺术和市场乱象。第三把火呈燎原之势,“烧”到了硬笔书、艺术现状、审美观念、文化等多个方面,批判在丑书的“羽翼”下滋生出的一切东西,形成“丑书有罪论”,丑书如过街老鼠般人人喊打。任庆在2009年《目睹当今硬坛之怪现状》一文中将硬笔书法出现的怪象归因于丑书,认为硬笔书法协会横生,各种字帖滥竽充数,大师开设名家辅导班等现状起源于丑书之风不正。薛元明在2011年《以书法的名义“撒野”——当下书坛中“学”与“术”的背离》中将艺术娱乐化归因于丑书,撕下官场文明和市场平等的面具,提出“臭书”,认为“臭书是书家丑角化的见证,按照一定的市场规律所炮制出来的”。文化乱象也被认为是丑书的衍生品,范天明在2018年发表的《书法教育还需传承正绪——由当下“丑书”现象说起》一文中从中国书法史上看丑书的演变,提出当今时代学校教育应该传承正统。

丑书在当代书法史进程中久论不衰,中立者模棱两可的原因可总结为以下四个方面:第一、中国书法主要功能从实用性转为艺术性之后,古代书法理论不能完全适用于当代,西方的审美理论从艺术美的角度套用在书法创作与审美上格格不入,且西方美学对美丑问题的理解与传统书法有别。王毅霖在《“丑书”与碑学美学现代性的多种面孔》中指出,“中国此段书法理论构建缺失,受西方美学和社会风气影响,丑书与江湖书体概念混淆”。第二、有的学者把书写丑书的原因归咎于心、气、神,上升到中国传统美学范畴,“字不好看不要紧,只要心中有美、心中充满爱,人们依然能如镜子一样从字里看出书写者抑或‘娟秀’抑或‘刚正’抑或‘严谨’抑或‘奔放’的性情心绪”。第三、还有学者为丑书找台阶,把受众拉来垫背,指出“现代社会对人的规范和控制促使在艺术上寻找情绪宣泄的出口,书法求新求变,丑书形式可以满足大众审美需求”。毋庸置疑,丑书的出现与时代的发展和大众的审美需求变化有关,但现在流传在网络上的“丑书”作品视频和图片是否可以满足大众审美需求,还有待深究。第四、部分学者把丑书之风不正,未能得到统一审美标准的责任归咎于时间,“书法家靠作品说话,其余的交给历史。历史最终会在合适的时间成为澄清池,做出公正的裁断”。

丑书肆无忌惮,学术界却模棱两可、唯唯诺诺,是因为不能,还是不敢?“知之为知之,不知为不知,是知也。”圣贤之所以这样劝诫世人,是因为人类很难承认自己的无知。大众拒绝接受自身审美无能,故面对丑书,鉴赏者只能承认它美,或是批评它丑,而非“不知”。否认“不知”,沉醉于舒适圈中,与顶底之蛙何异?丑书相关论文中关于书法理论和书法史上的研究最少,赞赏与批评都缺乏理论支撑。此现象揭露出批评家中滥竽充数者居多,对书法史知之甚少,不了解历代书法风格,只能拾人牙慧,“拙”“奇”“怪”“金石气”等“荣升”为评价丑书的专用词。

时过境迁,在追求言论自由之时代,仍有人指鹿为马,古人尚有畏惧之心,为保全性命不得已而为之,而今人在畏惧什么,又想要保全什么?丑书批评文章甚多,但有些文章浮于表面,委曲求全,不敢说真话、实话。鲁迅在《华盖集·杂感》中谈道:“勇者愤怒,抽刀向更强者;怯者愤怒,却抽刀向更弱者。”丑书横行时,批评家有自己的使命,他们必须说点什么、做点什么,只能向无名之辈拔刀,为新人寻找合适的“罪名”。学术界对真正的毒瘤视若无睹,除草不除根,丑书之风吹又生,80年代至今生生不息。

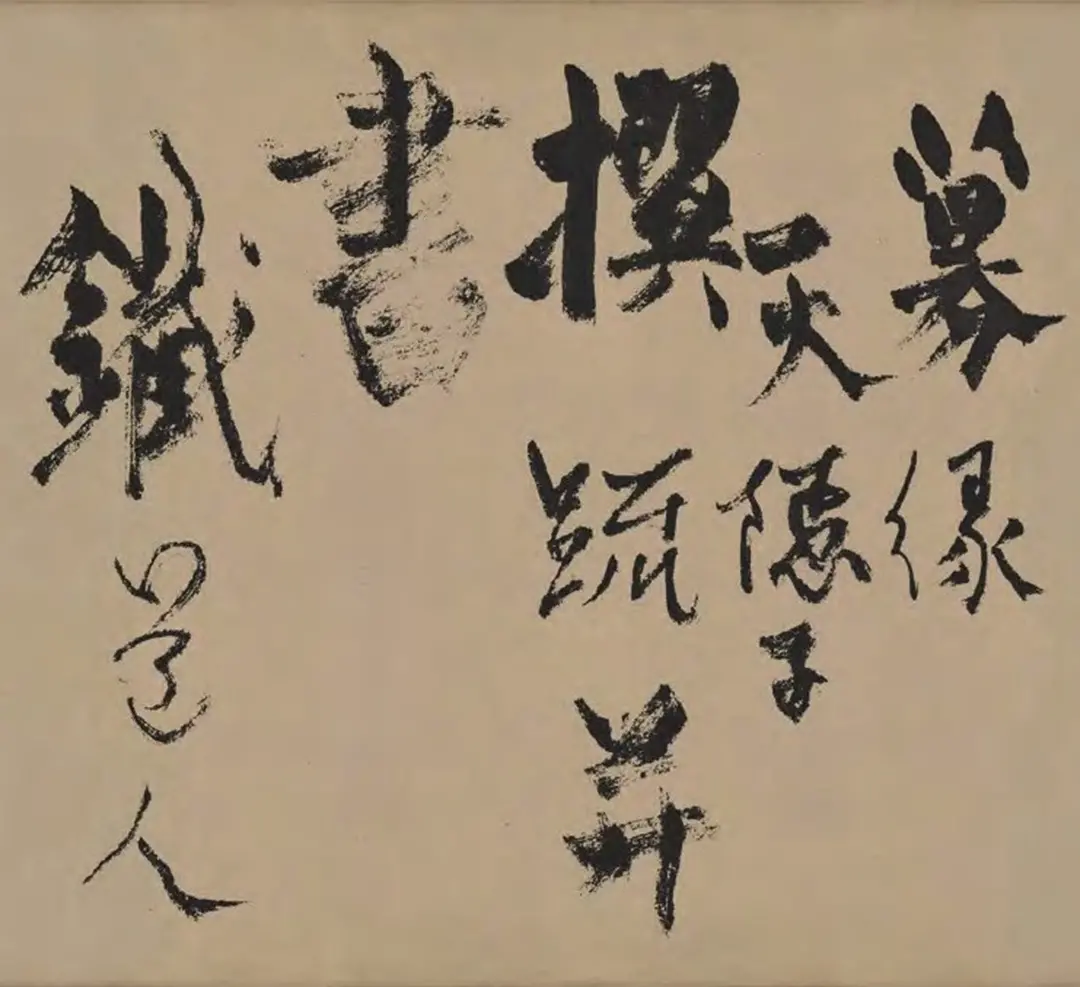

丑书是丑书家的通行证,书法是书法家的墓志铭。当代书法家创作丑书的心思很不一样,一种认为丑书是对的,是求变创新,致力于将传统书法与实际相结合;一种知道丑书是错的,仍然要写丑书,要出名却怕被戳破,样子难免有些滑稽。认为丑书是对的,先要集成求工,后再创新求不工。刘熙载在《艺概》中指出:“学书者始由不工求工,继而由工求不工,不工者,工之极也。”书家直接求“不公”只是浮于表面,没有量的积累,质变就不会发生,历代书法珍品是偶然与必然的结合。“丑书”在书法历史上以不同面目出现,鸟虫书、飞白书、张旭醉酒以发沾墨书写等都是古人在书法这条路上的探新求变,但主流书风之地位从未动摇。弘一法师“悲欣交集”四字是丑书的成功探索实践,之所以被大众认可,是因为他的文化素养和早年书法墨迹深入人心。在继承的基础上创新,历经世事仍不忘初心,而非学习研究现代书法,使书坛中多一些重复且无异议的跟风作品。明知丑书是错的而执意为之,却又害怕被人戳穿目的。俗语道:“人怕出名猪怕壮。”部分书家想要借“丑书”出名,又要立“贞洁牌坊”。无名小卒做丑书探索实践,被大众周知难,被大众认可接受更是难上加难。书家不愿勤于练习、刻苦钻研,执迷寻求捷径,一步登天,怕是要粉身碎骨。

丑书从艺术追求沦为坊间谈资,除学术界和书家之外,受众也“功不可没”。丑书肆意横行之时,没有一双审美眼睛是无辜的。不论是摇旗呐喊为丑书买单,还是以键盘为“武器”恶语相向,亦或是在遇见行为艺术时无动于衷,都是丑书幕后推手,只是力量大小之别,五十步笑百步罢了。大众提高自己的审美能力迫在眉睫,切莫人云亦云。对艺术珍品,敬之爱之;对艺术糟粕,弃之蔽之。

来源:《美与时代(下)》2022年第08期 王盼娣 葛毓婷

文章末尾固定信息